2050年をターゲットとしたシナリオ分析の実施

※本事例は、2024年10月31日時点の情報に基づいています。

東日本旅客鉄道株式会社

業種:運輸業、郵便業

| 更新日 | 2024年12月16日 |

|---|---|

| 掲載日 | 2022年7月27日 |

| 適応分野 | 産業・経済活動 |

会社概要

東日本旅客鉄道株式会社は発足以来、「鉄道の再生・復権」に取り組むとともに、生活サービスやIT・Suicaなどの事業フィールドの拡大に努めており、2018年に発表したグループ経営ビジョン「変革2027」では、「鉄道起点」から「ヒト起点」にビジネスストーリーを転換し、新たな成長戦略を推進するという基本方針を打ち出している。

気候変動による影響

当グループは、異常気象や激甚化する災害(突風・豪雨等)など、安全を脅かす様々なリスクにフォーカスし、「究極の安全」を追求する為の経営ビジョン「変革2027」を策定し、ESG経営の実践を通じたSDGsの達成やTCFDのフレームワークを活用した積極的な情報開示を進めている。特に、2019年10月の台風第19号の影響により、浸水被害や新幹線の運行休止などの甚大な被害を受け、災害に対する備えが重要な課題であるという認識を強めた。

取り組み

JR東日本では、2020年1月にTCFD提言への賛同を表明するとともに、激甚化する気象災害と隣り合わせである運輸事業について、客観的なデータに基づくシナリオを用いた、将来の気候変動による財務影響の定量評価に取り組んでいる。

当社は、気候変動に伴うリスク・機会には、地球温暖化により生じる気象災害の激甚化等の物理的なものと、気候変動の緩和を目的とした規制の強化や技術の進展といった社会環境の移行に起因するものがあるとの認識のもと、主力事業である運輸事業に関する主な気候変動リスク・機会として項目を特定した(図1)。そして、運輸事業においては、少子高齢化や人口減少による将来の旅客数の減少が見込まれており、特に地方での影響が著しいと予測されている。これらの要因による財務影響を把握し、事業戦略の妥当性を検証するため、2050年をターゲットとした2つのシナリオ分析を実施している(図2)。

①事業エリアの人口動態予測等に基づく旅客収入推移の試算

将来の社会経済の定量的シナリオである日本版SSP(注1)の人口、GDP(注2)等のデータをもとに、2050年までの旅客収入の推移を試算している。

②気象災害の激甚化に伴う財務影響の試算

これまでは主要な鉄道資産・路線が集中している首都圏とその周辺を対象に、関東を流れる一級河川の氾濫を想定したシナリオ分析を実施してきた。本事例では、新たに実施した以下2つのシナリオ分析について記載する。

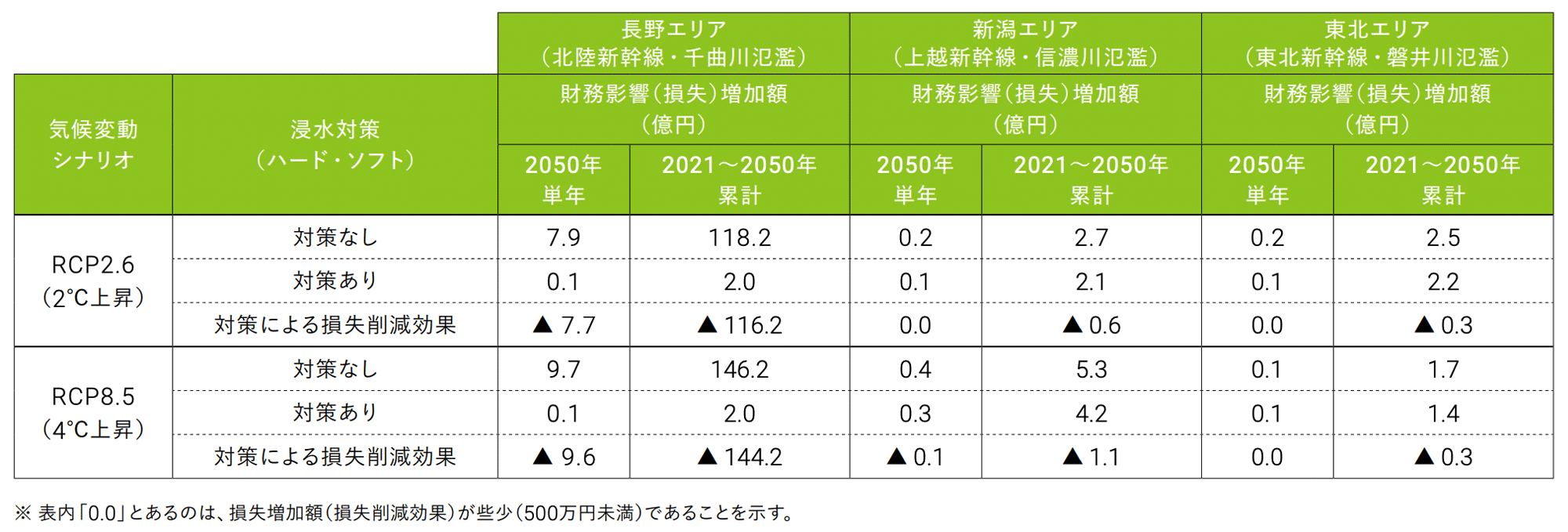

Ⅰ. 長野・新潟・東北エリアの新幹線車両センターを流域に含む一級河川の氾濫による浸水

| 過去のシナリオ分析結果 | 対象 | 設定シナリオ |

|---|---|---|

| 気象災害の激甚化による財務影響は、車両センターに滞泊している新幹線車両が罹災する際に特に大きくなる。 | ・長野エリア (北陸新幹線) ・新潟エリア (上越新幹線) ・東北エリア (東北新幹線) | 左記の車両センターを流域に含む一級河川の氾濫により発生する洪水シナリオ |

| 定量評価の結果(図3) | ||

| ・長野エリア(千曲川の氾濫)では、2050年時点の気候変動による財務影響は、RCP8.5(4℃上昇)の方がRCP2.6(2℃上昇)に比べて大きく、2021~2050年の累計(浸水対策なし)でおよそ146億円の財務影響増加が想定される一方、浸水対策によりおよそ144億円の損失削減効果があること、車両疎開及び長野新幹線車両センターの浸水対策による損失削減効果が大きい。 ・新潟・東北エリアについては、浸水想定区域図をもとに調査した結果、計画規模降雨による氾濫における新幹線車両センターの罹災は想定されていないことを確認した。 そのうえで、一定の財務影響が懸念されるシナリオとして、新潟エリアについては信濃川、東北エリアについては磐井川(北上川支流)の氾濫をシナリオとして定量評価を行った結果、財務影響額は長野エリアに比べて小さいことを確認できた。 | ||

II. 川崎火力発電所の高潮による浸水

| 将来の影響予測 | 対象 | 設定シナリオ |

|---|---|---|

| 気候変動に伴う海面の上昇により、高潮による浸水深が増大することが想定される。 | 川崎火力発電所 | 台風によって生じる現在及び海面上昇下における高潮シナリオ |

| 定量評価の結果(図4) | ||

| 浸水によりすべての発電機が停止した場合においても、鉄道運行に必要な電力は電力会社からの受電により補うことが可能であり、旅客収入の逸失は生じないことを確認した。そのうえで、発電所資産の復旧費用の発生、電力会社からの電力購入コストの増加、及び発電停止による燃料コストの減少について試算した結果、2050年時点のRCP8.5(4℃上昇)における財務影響増加額はおよそ0.3億円と想定され、これまでに実施したシナリオ分析(関東を流れる一級河川の氾濫による鉄道の罹災)と比較して影響は小さく、当社の財務計画に及ぼす影響は大きくないことを確認した。 | ||

効果/期待される効果等

今後は、他の主要事業についてもリスク・機会の特定を進めると共に、気候変動による財務影響の評価結果を踏まえ、影響の大きい氾濫域を中心に、ハード・ソフトの両面から、設備の重要度に応じた自然災害対策を引き続き行っていく。

| 主なリスク・機会 | 事業への影響度*1 | 発現・実現時期*2 | |

|---|---|---|---|

| 物理的リスク | 風水災等による鉄道施設・設備の損害及び運休の発生 | 大 | 短期 |

| 気象現象の極端化(豪雨、暑熱)による旅客数の減少 | 小 | 長期 | |

| 移行リスク | カーボンプライシングの導入・強化によるコストの増加 | 未評価 | 中期 |

| 電気自動車など、他の交通手段との競合による旅客数の減少 | 大 | 長期 | |

| 観光資源の毀損・変化による旅客数の減少 | 未評価 | 長期 | |

| 機会 | CO2排出量の少ない交通手段の選好による旅客数の増加 | 未評価 | 長期 |

※1 事業への影響度の尺度:収益・費用が5億円以上の財務影響を及ぼす事象を「大」と評価。

現状、日本における十分なシナリオがなく、影響度を試算できない項目は「未評価」と記載。

※2 発現・実現時期の尺度:短期:~1年以内、中期:1年超5年以内、長期:5年超

脚注

(注1) 日本版SSP別市区町村人口シナリオ(第2版)

(注2) 人口推移データは国立環境研究所「日本版SSP市区町村別人口推計」、GDPデータはIIASA(国際応用システム分析研究所)“Global dataset of gridded population and GDP scenarios”を使用

自社関連サイト