気候変動による水温上昇に伴う、海や湖のミクロ生物の変化とその影響

| 取材日 | 2024/11/24 |

|---|---|

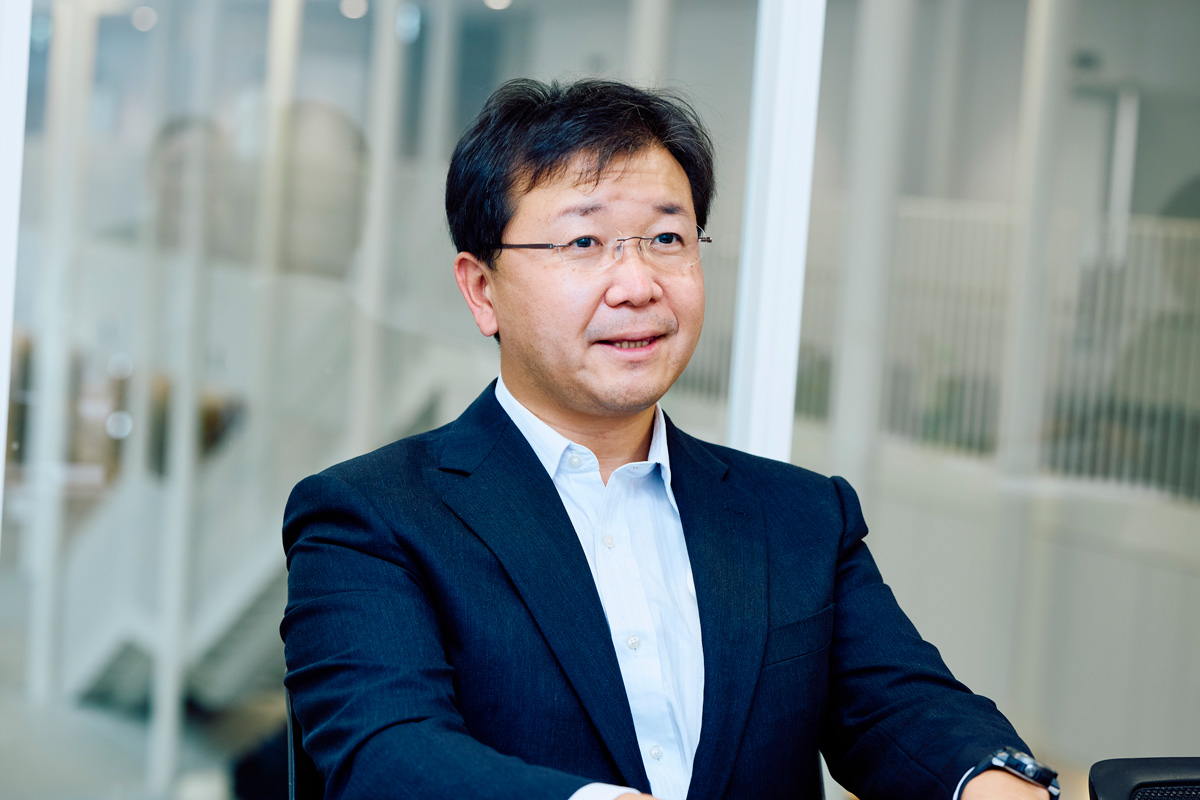

| 対象 | 岩国市ミクロ生物館 館長 末友靖隆 |

顕微鏡を通して、水中のミクロ生物の生態や、命の大切さが学べる施設

岩国市ミクロ生物館の施設概要について教えてください。

理科の教科書に登場するミドリムシ、ゾウリムシに代表されるミクロ生物を、計15台の顕微鏡を通して観察することができる施設です。建物の目の前に海岸があるので、その日に採取した海の水にどんな小さな生き物たちがいるのかも見ていただけます。

また、高性能な顕微鏡で撮影したミクロ生物のユニークな動きや生態などの紹介動画、パネル展示のほか、大学や研究機関などと連携した企画展もおこなっており、子どもから大人まで楽しく学んでいただける施設となっています。

どのような経緯で、設立に至ったのでしょうか?

高潮対策と地域振興を目的とする『潮風公園みなとオアシスゆう』という施設が作られた際、旧由宇町と山口大学、日本原生生物学会などが連携して『原生動物園』構想が同時に立ち上がったそうです。

水族館や動物園は飼育の維持コストがかなりかかるのですが、顕微鏡で見るようなミクロ生物は低コストで維持できます。現在、20種類以上の生き物を維持していますが、トータルの維持コストは大型犬1頭分程度です。低コストで生物の不思議や命の大切さを学べる場所として、社会実験を繰り返して形にしていったと聞いています。

2025年で、設立から20年を迎えます。私は当時博士後期課程の学生でしたが、公募により『ミクロ生物が持つ魅力を活かし、次代を担う若者達に科学の魅力や面白さを伝授する』という、一般的な研究職とはまた違った魅力あふれる業務内容に感銘し、応募した結果、採用され今に至っております。大学では、ミクロ生物が持つユニークな生命機構の解明を目指した研究等を行っていたのですが、休日や夜間に研究を継続させていただくことができたおかげで、無事学位も取得できました。

来館者にはどのような方が多いですか?

ファミリー層が中心ですね。無料で利用できる小さな施設なので、ちょっと海岸に立ち寄られた方から小さい生き物目当てで来られた方まで、本当にさまざまです。子どもたちの「かわいい」「気持ち悪い」といった声が、ときどき響き渡ります。

また、夏休みに自分が泳いだ海など『気になるお水』をお持ちいただき、そのなかに含まれるミクロ生物を顕微鏡で観察し、自由研究に役立てていただく講座や、ミクロ生物の不思議を学べる科学教室などを開催しています。多くの講座は無料で利用いただけますので、『こんな生物がいるんだ!』という驚きを科学の入り口にしていただけたらと思います。

他にも、学校の先生や子どもたちに授業や自由研究などで役立てていただける理科・環境学習教材の開発や、書籍の監修など、幅広い事業を展開しています。

水温上昇が主な原因となり、岩国市の湖沼にてアオコの原因藻が頻出

館としては、水の生き物の調査・研究もされていると伺っています。具体的にどのようなことをされていますか?

教育メインの施設ということもあり、どうしても不定期にはなりますが、岩国市内の湖沼や沿岸の水環境を調査し、記録することはもちろん、得られたデータを授業や展示、教材開発等に活用しています。幼稚園から高校まで幅広い年齢層に対し、年50回程度実施しており、人気の講座となっています。

また、2013年には県と協力して、錦川と島田川の水系調査をおこないました。ミクロ生物からそれを食べる水生昆虫まで、上流から下流にかけてどのようなものが年間で分布しているかを調べ、データにするお手伝いです。

加えて、当館前の海では時折、赤潮や貝毒の原因になるプランクトンがわいて注意報や警報レベルに達することがあるため、水準を超えている場合のモニタリングにも協力させていただくことがあります。

ミクロ生物の気候変動影響については、市内の湖沼、特にダム湖における高水温と、シアノバクテリアの増加ということで伺っていますが、詳細をお伺いできますか?

増加していると断言するには判断材料が足りませんが、頻出するようになったことは確かです。

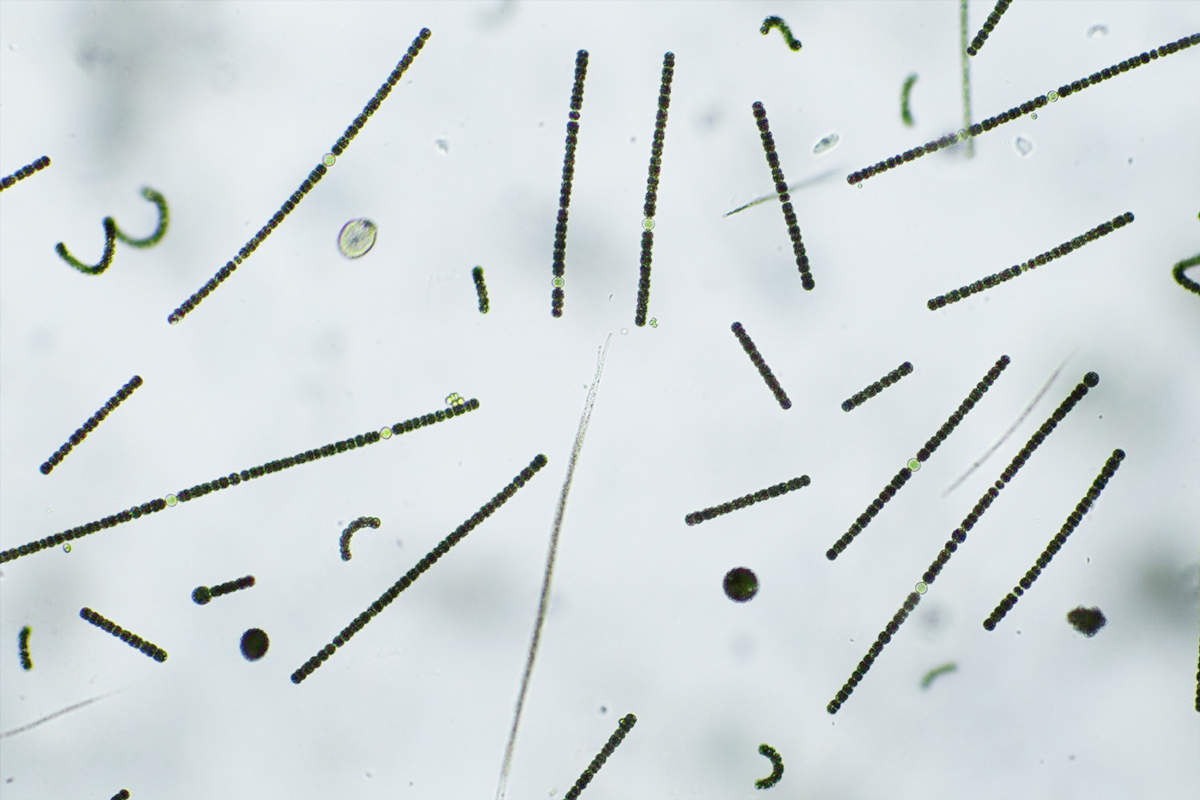

シアノバクテリアは、別名「藍藻(らんそう)」とも呼ばれる原核生物です。「バクテリア」を冠する通り、細菌の仲間なんですね。なかには、ときに湖面を覆い尽くすほど増殖し、「アオコ」を形成するものもあります。

アオコを作る原因藻のなかで代表的なのが、ミクロキスティス属とアナベナ属です。ときに1ミリリットルあたり数百万細胞まで増殖し、水面を覆い尽くしてしまいます。水面を覆い尽くすことで、植物プランクトンの生存に欠かせない、光合成に役立つ波長の光が水面より下に届きにくくなってしまいます。

するとアオコの原因藻以外の植物プランクトンが次第に減少し、アオコ原因藻の独断場となることで、湖の生態系のバランスが大きく乱れてしまいます。現状、日本では過度に心配する必要はありませんが、海外では肝臓毒を作るアオコ原因藻による被害も報告されており、そういった問題も指摘されています。

とはいえアオコ原因藻の一部は魚のエサになることもあるなど、存在そのものが悪いわけではありません。問題は、生態系のバランスが崩れる要因となることです。

アオコの原因藻増加の原因は、やはり高水温でしょうか?

一因と考えられます。アオコは水温が20℃を超えると発生しやすくなり、30℃を超えると、アオコ原因藻以外の植物プランクトンが減少し、アオコ原因藻が優占しがちとなります。多くの植物プランクトンは高水温が苦手なのです。植物プランクトンをエサとする動物プランクトンもアオコ原因藻を好む種が優占されやすくなるなど、偏りが生じてしまいます。

県が管理する中山川ダム湖のモニタリングを定期的に行っているので、具体的な数値を申し上げます。2013年を例に挙げますと、7月は1リットルあたり4万8000群体みられたのが、同年9月には2万4000群体まで減り、11月には検出できなくなりました。秋に差し掛かり水温が低下するにつれて減少する、というのが多くの年でみられる推移です。

しかしここ1〜2年は、秋になってもアオコ原因藻が頻出するようになりました。例えば2024年11月17日は、4万8000群体、つまり2013年7月と同水準です。その日の気温は19.4℃、水温は20.0℃でした。ちなみに2013年11月は気温11.0℃、水温13.0℃でしたので、2024年11月17日のほうが有意に高いという状況です。

日々の暮らしのなかでも、ここ数年は秋の訪れが1か月ずれているような感覚でしたが、ダム湖のように水深が浅く、気温の影響を受けやすい水環境も同様であるというのが、今回のモニタリングで感じたところです。

魚介類に毒を持たせるプランクトンも。自ら調べることが適応につながる

水質維持のために有効な対策はありますか?

いちばん大掛かりなのは、「散気式曝気循環装置」をダム湖に導入し、空気を入れながら水をかき混ぜて、ダム湖の中を対流させる方法ですね。水が循環するとアオコが浮き続けられなくなり、アオコ自体が発生しにくくなります。ただ、導入コストは大きいです。

ほかには、川から水が流れ込んでくるところに分画フェンスを設けて、アオコ増殖の原因となる栄養塩の供給を抑制したり、光合成で増えないように光をシャットアウトする遮光シートやネットを活用したりする方法などが知られています。しかし、ダム湖は湖面の面積が大きいので、後者は簡単ではないでしょう。ため池では導入事例がいくつか知られています。しかし、アオコ原因藻以外の植物プランクトンも増殖が抑制されてしてしまうので、一時的な対処法と考えるべきでしょう。

また、貯水の水位を下げるという方法もあります。水位を下げることで、湖の中で水の滞留時間を短くして、増殖を抑制するという方法です。

アオコ原因藻そのものをバキュームで吸うという方法もありますが、広大な湖ではコスト的に得策とは思えません。これも、ため池などで有効な策だと思います。

水温上昇以外に、アオコが増える原因はありますか?

栄養塩が流入しやすい梅雨などは、増えやすい時期だと思われます。長く雨が降り、上流から土壌に溶け込んだものが流れ込んでくることがひとつのサインになりますので、梅雨明けのタイミングで気温が上昇するときは特に注意です。

気候変動によって起こりうる大きな問題として、ミクロ生物に関してはアオコ以外になにか懸念されることはありますか?

広島湾など瀬戸内海西部において、冬の海水温(日平均水温)が10℃を下回る日が近年減少する一方となっています。平均水温もこの30年で1℃近く上昇しています。海水温の上昇が、亜熱帯性のプランクトンや有毒プランクトンの定着、増加を引き起こすと懸念されています。

魚介類に毒を持たせるようなプランクトンが瀬戸内海でも当たり前に見つかるようになってしまうと、捕獲した魚が毒に染まっていないかチェックして、出荷しなければいけなくなります。

現状、貝毒の原因になるプランクトンは瀬戸内海全域で普通にみられます。定期的なモニタリングが県などの自治体によって行われ、一定の基準値を超えると貝毒注意報が発令されるのですが、今後、魚介類に毒を持たせるようなプランクトンが定着してしまうと、一層のモニタリングや注意喚起が必要になるかもしれません。

むやみに怖がる必要はなく、個人が能動的に調べて、大丈夫かどうか意識するようになれば、それも適応ですよね。

そうですね。最終的には、自分で身を守ることが大切です。たとえば赤潮は、小・中学校の理科や社会科で必修となっていることもあり、名前を聞くだけで誰でもイメージができる程度には認知されています。貝毒についても同様に、警報が出たときは潮干狩りをしてはいけない、火を通しても食中毒が起こることがある、などの知識を持っておくといいですね。アオコについても発生メカニズムを多くの人が知ることで、地域を挙げた対策がしやすくなるなどの効果が見込まれると思います。私も授業やイベント、教材開発などをおこなうなかで、積極的に紹介していきたいと思います。

この記事は2024年11月24日の取材に基づいています。

(2025年4月25日掲載)