「地域気候変動適応センター業務ガイドブック」第1版が完成しました

2018年12月に最初の地域気候変動適応センターが設立されてから6年の月日を重ねた2025年2月、「地域気候変動適応センター業務ガイドブック(以下「ガイドブック」)」の第1版が完成しました。

この間にも気候変動の影響が各分野に広がる中、脱炭素の必要性の更なる高まりと平行して、各地の地域気候変動適応センター(以下「地域適応センター」)により、多様な気候変動適応に係る取組みが進められてきました。そして今後更に、次のステージを目指そうとしています。

ガイドブック作成の目的

地域適応センターは、地方公共団体、公設研究機関、大学、外郭団体など、地域の状況に応じて様々な組織により運営されています。各機関の強みを活かした活動が積み重ねられてきましたが、これらを土台として、この先地域適応センターは何を目指すのか、関係者が集まって改めて議論を行いました。また各地の地域適応センターの活動を体系化・一元化することで、より関係者間での共有を図ると共に、対外的にも活動内容を広く知ってもらうきっかけになると考えました。加えて担当者の異動等があった場合でも、引継ぎを少しでも円滑にし、前任者が積み重ねてきたものを更に発展させる土台になると考えました。

作成の経緯

2023年度に、複数の地域適応センターへのヒアリングや意見交換を行いました。これらを踏まえ2024年度は、多くの地域適応センター有志の参加のもと、環境省や地方環境事務所担当者のオブザーバー参加も得て議論を行いました。そこで作成したガイドブック(案)について、全国の地域適応センターから意見や提案等を募集・反映し、第1版をとりまとめています。

2024年の意見交換会では、このガイドブック内でとりまとめた地域適応センターの機能を基に、「注力して取り組みたい機能」ごとにグループに分かれ、「中長期的に目指すべきゴール」等について意見交換を行いました。

地域適応センターの具体的な取り組み内容

この活動報告を読んで下さっている方がお住まいの地域にも、地域適応センターがあります。

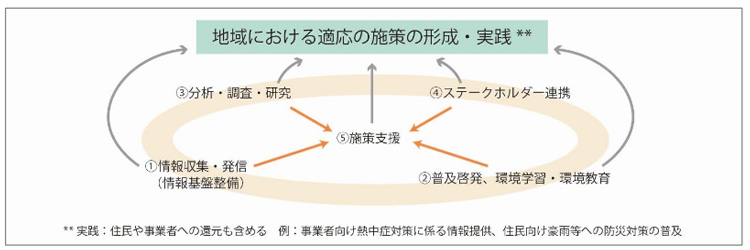

具体的にその地域にどのような気候変動影響があるのか、将来気温はどれぐらい上がると予測されているかなど、ホームページ等から情報発信をしています。また学校で授業を行ったり、体験型の環境学習の開催等も行っています。関係者と連携して、具体的なテーマ(熱中症対策、農産物への気候変動影響等)に取り組んでいる所もあります。ガイドブックの第3章(p11)にも、全国の具体的な業務例を記載していますので、是非ご覧ください。

地域課題解決への貢献を目指して

ガイドブックの中に、『地域適応センターは、「地域の適応」を実現するために、「適応を入口として、地域の強みを活かし地域の課題を解決していく」役割を担うことを目指す。』という方向性が示されました(第2章 p5)。

気候変動影響は、特産品や観光などの地域経済や、夏の猛暑など国民生活にも既に大きく表れています。地域適応センターは、これらの地域課題に気候変動適応の視点から貢献するような、関係機関との連携支援や科学的知見の提供など多くの役割が期待されています。

地域課題解決の検討において、長期的な視点(将来気温は何度上がるのか、取組み対象にどのような気候変動影響があると予測されているかなど)等で迷われた場合は、是非各地の地域適応センターにお問い合わせ下さい。我々気候変動適応センターも、地域適応センターの活動支援を継続して参ります。

出典・関連情報