IPCC第6次評価報告書(AR6)について

IPCCでは、気候変動についての科学的知見や気候変動の影響と将来のリスク、緩和や適応に関する包括的な評価報告書を作成しています(IPCCの詳細については、「5-3.IPCC」の項目をご覧ください)。

ここでは、2021~2023年に公表された第6次評価報告書の内容について紹介していきます。

第6次評価報告書は、次の3つの作業部会(ワーキンググループ;WG)の報告書から成ります。

- 第1作業部会(WG1):過去、現在、将来の気候変動そのものについての科学的な評価

- 第2作業部会(WG2):気候変動に対する社会経済システムと自然システムの脆弱性、気候変動の影響、適応オプションの評価

- 第3作業部会(WG3):気候変動の緩和、温室効果ガスの排出削減方法の評価、大気からの温室効果ガスの除去の評価

各作業部会からの報告書は、それぞれ、第1作業部会:2021年8月、第2作業部会:2022年2月、第3作業部会:2022年4月に公表され、それらの統合報告書が2023年3月に公表されました。また、各評価報告書は、報告書本体と政策決定者向け要約(SPM)の2種類が作成されています。

評価報告書は、各国から推薦された研究者が執筆者として作成しており、日本の研究者も参画しています。第6次評価報告書では、日本からも、第1作業部会10名、第2作業部会11名、第3作業部会9名の専門家が参画しています。

IPCC第6次評価報告書で示された気候変動と対策の現状

評価報告書では、毎回、人間活動が温暖化へ及ぼす影響について評価がなされています。これまでの評価報告書では、可能性を示す表現でしたが、第6次評価報告書では、「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」と、断定する強い表現が使用されました。

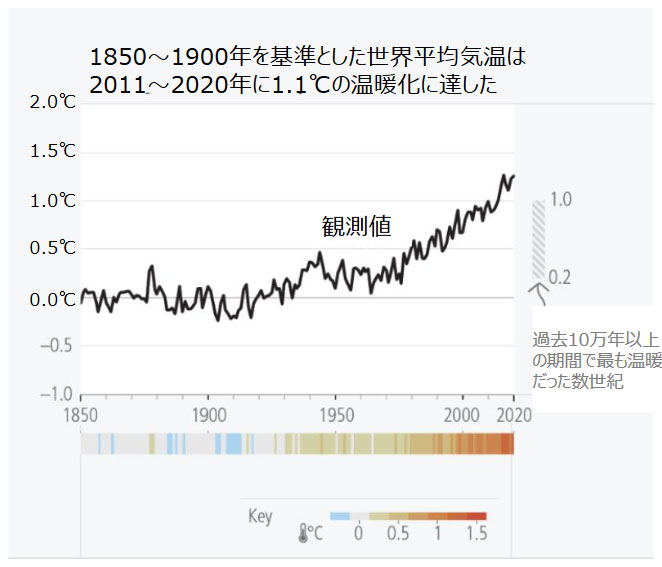

気候変動の状況としては、既に世界の平均気温は1850~1900年から1.1℃上昇しており、世界中の全ての地域において、多くの影響を及ぼしていることが示されています。

(黒線が観測値、茶色と緑色はシミュレーションの結果)

(出典:国立環境研究所、「IPCC 第6次評価報告書 統合報告書Summary for Policy Makers(政策決定者向け要約)解説資料」の図より抜粋 ※原図出典:IPCC AR6 SYR SPM Figure 2.1 c))

また、気候変動対策については、温室効果ガス排出量の削減等の緩和策は拡充してきているが、2021年10月までに発表された、パリ協定に基づく各国が決定する貢献(NDC、詳細は「5-2.パリ協定」の項目を見てください)に基づく排出削減量では、21世紀の間に、パリ協定で掲げられた「1.5℃に抑える」という目標を超えてしまう可能性が高いことが示されています。

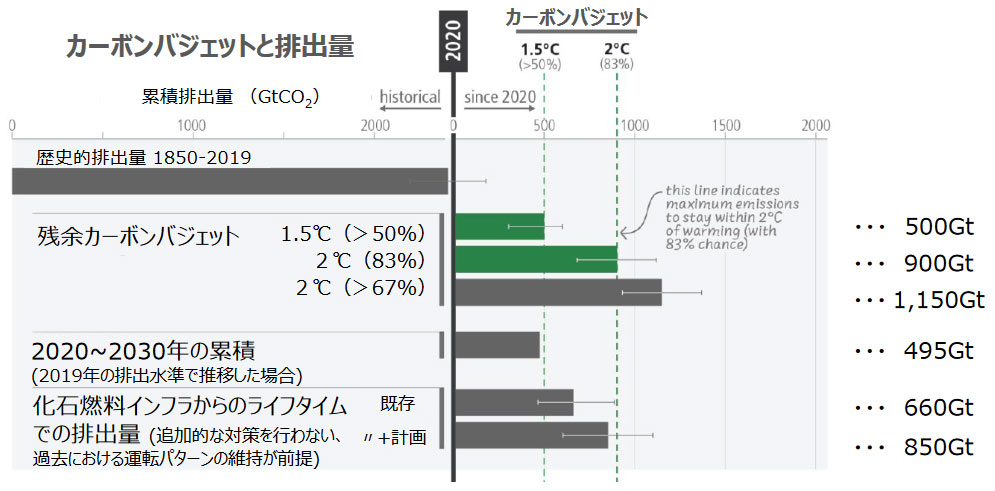

評価報告書には、気温を2℃、あるいは1.5℃の上昇までに抑える場合の温室効果ガスの累積排出量の上限を示す「カーボンバジェット」についても示されており、現状のまま追加対策を講じなければ2020~2030年に495ギガトン(4950億トン)の温室効果ガスが排出されると見積もられ、1.5℃に抑えるための残余カーボンバジェット500ギガトン(5000億トン)を2030年頃には使いきってしまうことになってしまいます。

(出典:国立環境研究所、「IPCC 第6次評価報告書 統合報告書Summary for Policy Makers(政策決定者向け要約)解説資料」の図より抜粋 ※原図出典:IPCC AR6 SYR Longer Report Figure 3.5 a))

また、適応策については、取組は進められていますが、必要なレベルに対してはギャップがあり、一部の地域では、気候変動の進行によりさまざまな影響が生じ、既に適応の限界に達していることが示されています。

IPCC第6次評価報告書と適応

観測された影響

人為的な気候変動は、既に世界中の全ての地域で、大雨や干ばつなど多くの極端現象を引き起こしています。これによって、自然生態系や農業・漁業、インフラ、感染症やメンタルヘルス等の健康面など広い分野への悪影響や、強制移住などの関連する損失と損害をもたらしています。

(出典:国立環境研究所、「IPCC 第6次評価報告書 統合報告書Summary for Policy Makers(政策決定者向け要約)解説資料」の図より抜粋 ※原図出典:IPCC AR6 SYR SPM Figure SPM.1 a))

予測されるリスクと適応

IPCCは、気候変動のリスクは、大雨や干ばつなどの「ハザード」と、ハザードが生じる場所に人間や重要な自然生態系、インフラなどが存在する「曝露」、そして、ハザードに対する対応力の弱さ「脆弱性」の3つの相互作用から生じ得ることを示しています。

気候変動のリスクは、下表のように、農作物や水資源、生態系などさまざまな分野において生じることが予測されています。

| 分野 | 影響 |

|---|---|

| 農作物 | 一部の作物や家畜の飼育は2100年までにSSP5-8.5では30%以上が気候的に不適になる。この割合は、SSP1-2.6では8%以下となる。 |

| 水資源 | 2℃の温暖化では約8~30億人、4℃の温暖化では約40億人が水不足を経験する。 |

| 生態系 | 評価された種について、2℃の温暖化では3~18%が、4℃で3~39%が非常に高い絶滅リスクに直面する。 |

| 洪水 | 直接的な洪水被害は、1.5℃の温暖化に比べて4℃では4~5倍増加する。 |

| 高潮、高波 | 中期的に約10億人が沿岸特有の気候災害のリスクにさられる。 |

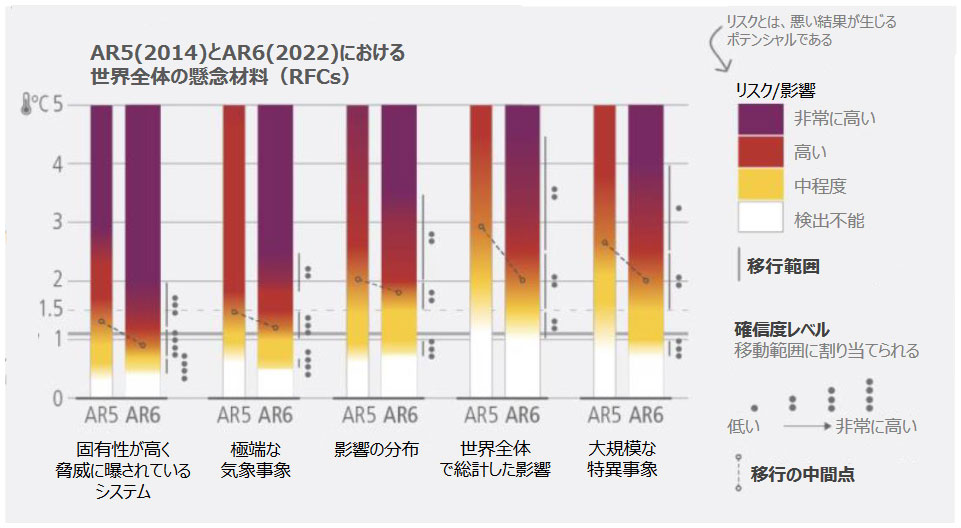

現在生じている気候変動は、短期のうちに1.5℃に達しつつあり、複数の気候ハザードの増加を引き起こし、人間や自然生態系に対して複数の気候変動リスクをもたらす可能性があることが示されています。

一方、気候変動リスクを低減させる適応の選択肢は存在しますが、限界もあり、既に失敗している例もあることが示されています。また、そうした適応の選択肢は、気候変動の進行に伴って効果が減少し、損失と損害が増加、限界に達していきます。

(出典:国立環境研究所、「IPCC 第6次評価報告書 統合報告書Summary for Policy Makers(政策決定者向け要約)解説資料」の図より抜粋 ※原図出典:IPCC AR6 SYR SPM Figure SPM.4 a))

開発途上国の多くは、これまでの温室効果ガス排出量が少なく、現在の気候変動への寄与度は少ない一方で、資金や資源などの面で開発上の制約が大きく、気候変動影響に対してとても脆弱と言えます。そのような、脆弱性が高く、現在の気候変動への寄与度が最も少ない国々が、不当に気候変動の影響を受けていることが示されています。

気候にレジリエントな開発

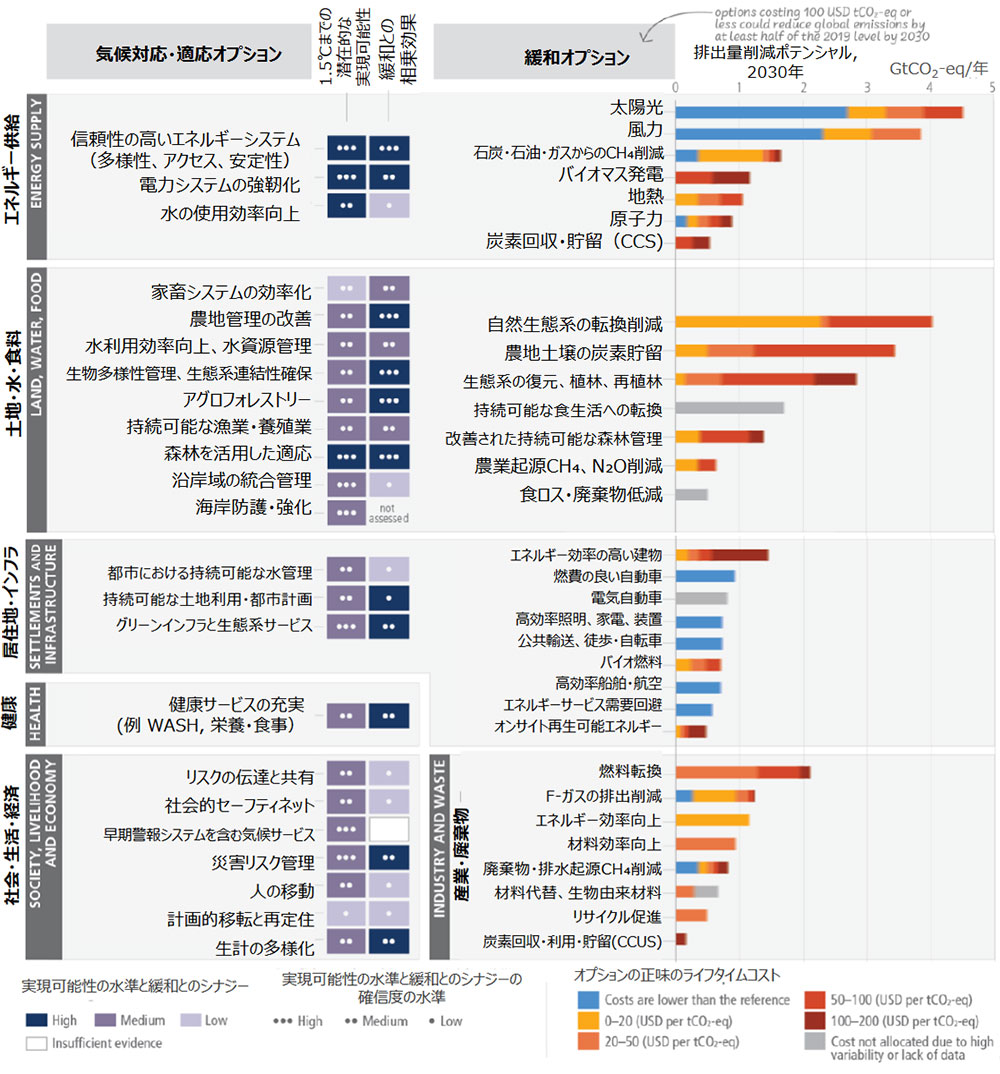

さまざまな気候変動の影響や、予測されるリスク、適応の限界などの観点から、「気候にレジリエントな開発」のための行動をとることの緊急性が高まっています。

気候にレジリエントな開発とは、気候変動影響への適応策と温室効果ガスの排出削減対策(緩和策)を、相乗効果を生みつつ統合するようなものを指します。

評価報告書では、適応策における緩和との相乗効果が示されています。

(出典:国立環境研究所、「IPCC 第6次評価報告書 統合報告書Summary for Policy Makers(政策決定者向け要約)解説資料」の図より抜粋 ※原図出典:IPCC AR6 SYR SPM Figure SPM.7 a))

また、気候にレジリエントな開発と持続可能な開発は、相互に依存するプロセスであることから、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取組は、緩和策・適応策にも相乗効果をもたらします。

私たちがいま選択する行動は、今後何千年にもわたって気候に影響を与えます。そのため、より良い未来に向けて、私たちが、持続可能な社会につながる選択を行っていく必要があります。