気候変動による高山・亜高山帯生態系への影響調査[群馬県]

| 対象地域 | 関東地域 |

|---|---|

| 調査種別 | 率先調査 |

| 分野 | 自然生態系 |

| ダウンロード |

概要

背景・目的

群馬県には浅間山や日光白根山等2,000mを越える山々や、ラムサール条約湿地に登録された尾瀬・芳ヶ平湿地群など、地域固有の高山・亜高山生態系が存在する。

これらの生態系は、気候変動による気温の上昇や、それに伴う他種との競合等により生育域の変化や減少が起こる可能性がある。

したがって、県内の高山帯・亜高山帯(おおむね標高1,500m以上)における植生及び植物種を対象に、将来的な年平均気温の上昇に伴う生態系への影響予測および適応策の検討を行った。

実施体制

| 本調査の実施者 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 |

|---|---|

| アドバイザー | 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 主任研究員 石濱史子 国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター センター長 山野博哉 |

本調査の実施体制を図 6-2に示す。

実施スケジュール(実績)

調査計画を表 6-1に示す。調査は2ヶ年で実施した。

平成30年度は、評価対象として群馬県の高山・亜高山帯植生を選定し、分布推定モデル構築のための資料・データの収集を行い、現況再現のためのモデルを構築した。平成31年度は、気候シナリオを用いた植生分布的域の将来予測を行い、その結果をもとにモニタリング対象種の抽出等、適応策の検討を行った。

気候シナリオ基本情報

使用した気候シナリオの基本情報は、表 6-2に示すとおりである。

本調査では、地形的な複雑性の高い高山・亜高山帯の植生分布を予測するため、可能な限り詳細な気候シナリオが必要となる。したがって、用いる気候シナリオとして、「NIES統計DSデータ(空間解像度1kmメッシュ)」を用いることとした。

| 項目 | 高山・亜高山植生の分布適域 |

|---|---|

| 気候シナリオ名 | NIES統計DSデータ |

| 気候モデル | MRI-CGCM3、MIROC5 |

| 気候パラメータ | 月平均気温、月降水量 |

| 排出シナリオ | RCP2.6、RCP8.5 |

| 予測期間 | 21世紀中頃、21世紀末 |

| バイアス補正の有無 | 有り(地域) |

気候変動影響予測結果の概要

本調査において得られた結果の概要を以下に示す。

文献調査結果の概要

- 群馬県の既存の保護地域における、高山・亜高山帯植物の分布情報を文献調査により収集した。文献調査の結果、調査対象地域で生育が確認されている59科238種の高山・亜高山植物とその分布情報を収集した。

- 文献調査により抽出した高山・亜高山帯植物から、下記の20種をモニタリング対象候補種として抽出した。抽出の際は、分類・発見のしやすさ、気候への感度、各種の区系要素等を考慮した。

| モニタリング対象候補種(案) |

| オオシラビソ、ハイマツ、ミズバショウ、オゼソウ、マイヅルソウ、ワタスゲ、ハクサンイチゲ、リュウキンカ、ミツバオウレン、チングルマ、ダケカンバ、ジョウエツキバナノコマノツメ、モウセンゴケ、タカネナデシコ、ヒメシャクナゲ、コケモモ、エゾリンドウ、ヨツバシオガマ、イワイチョウ、シラネニンジン |

ヒアリング調査結果の概要

- 群馬県内の高山・亜高山帯植生の現状に関する事項

- 群馬県内の植生は、既に気候変動以外の影響を強く受けているため、気候変動に着目した影響のみを把握することは難しい可能性がある。

- シカの影響は群馬県内の各地で発生しており、尾瀬至仏山、日光白根山から両毛地域で被害拡大中である。

- 高山・亜高山帯における適応策に関する事項

- 適応策の検討にあたっては、まずはモニタリング対象となる対象種リストを作成することが重要である。その際は、アクセス性や発見のしやすさなどの調査の持続性で絞り込むことや、気候変動のみの影響を検知できるように、他の要因による影響が少ない種を対象とすることが考えられる。また、植物の区系界に着目し、周北極要素、ベーリング要素、オホーツク要素などの北方系植物を対象とすることが考えられる。

- 生物多様性分野の適応策の一つの方向は、気候変動以外の要因を最小化するということがある。今回の調査で、気候が温暖化した状況下でも残存する場所を特定できれば、そこを確実に残すために保全の優先順位を上げるといった、保全施策の優先順位の検討材料を提供することは可能であると考えられる。

影響予測結果の概要(高山・亜高山帯植生の分布適域の変化)

- 対象とした植生の多くにおいて、気候変動の進行に伴う生育適域面積の減少が予測された。

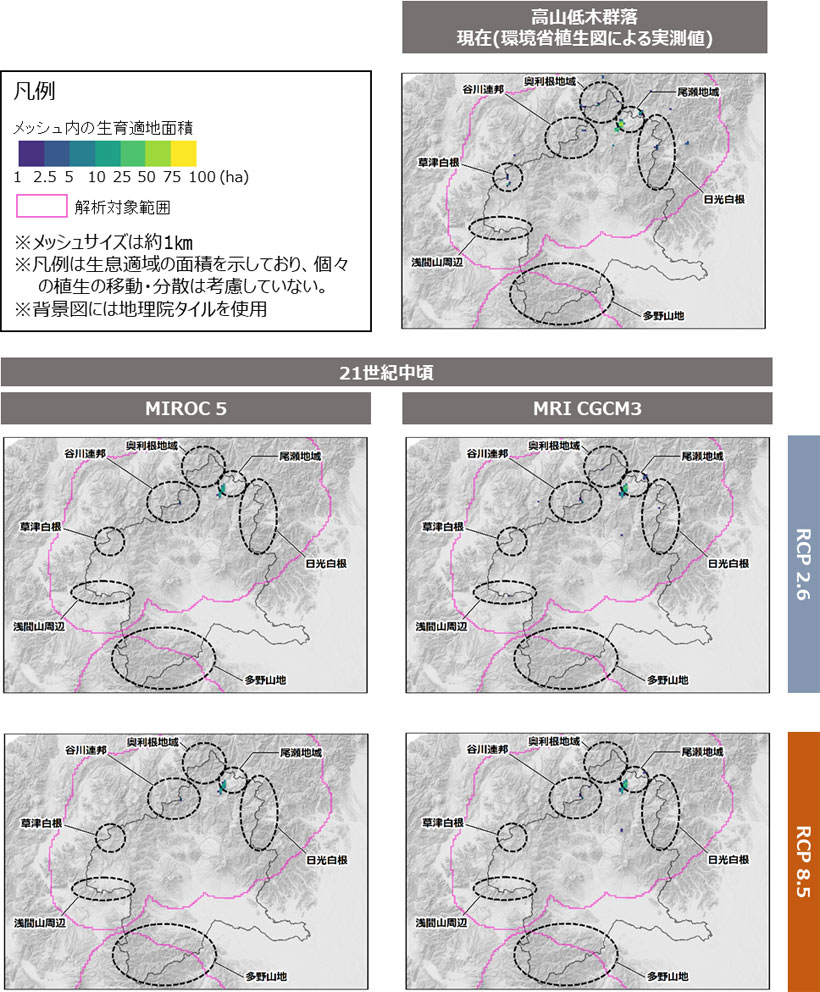

- 対象とした植生ごとの将来における分布適域面積の予測結果は、図 6-3に示すとおりである。

- 例えば高山低木群落においては、現在と比べて21世紀末(RCP8.5)では、分布適域が現在の面積と比較して約17%減少する可能性がある。

- 一方、将来においても一定程度の適域面積が残存する地域が確認されているため、これらの地域は、レフュージア(逃避地)として保全上重要な地域であると考えられる。

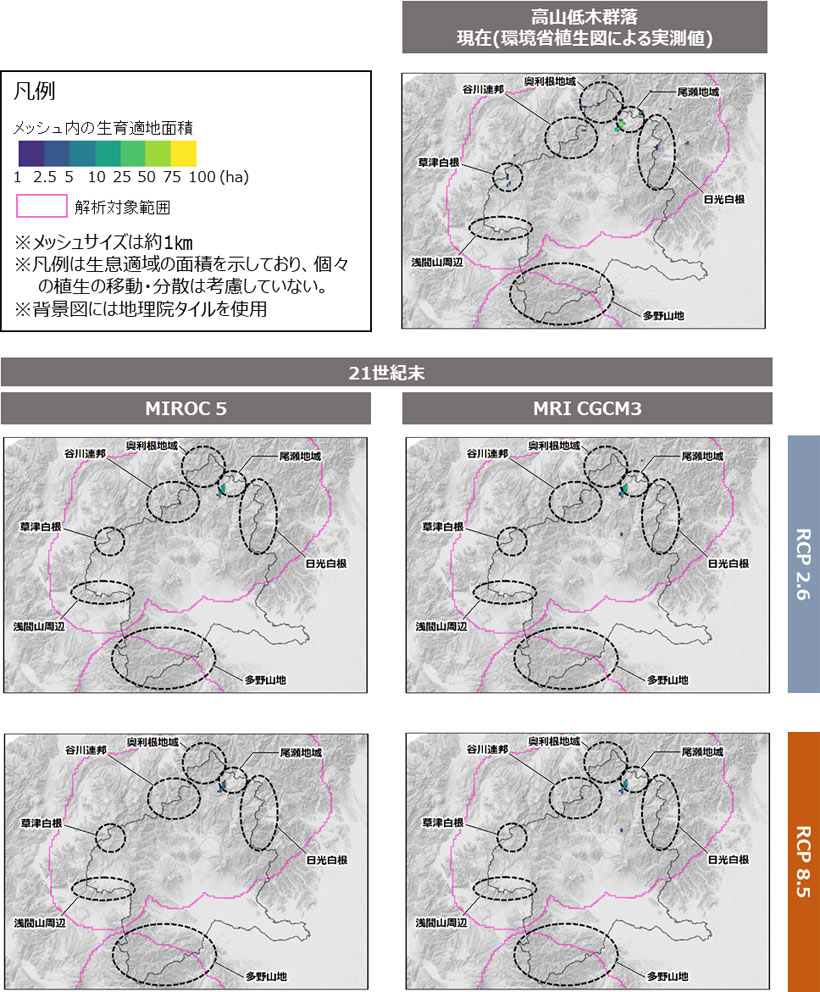

植生分布予測(高山低木群落)

現在は尾瀬地域西側の至仏山周辺にまとまった生育地が確認される。将来においては適域の減少が確認されるが、至仏山の生育地はRCP8.5の21世紀末においても一定程度残存する可能性がある。

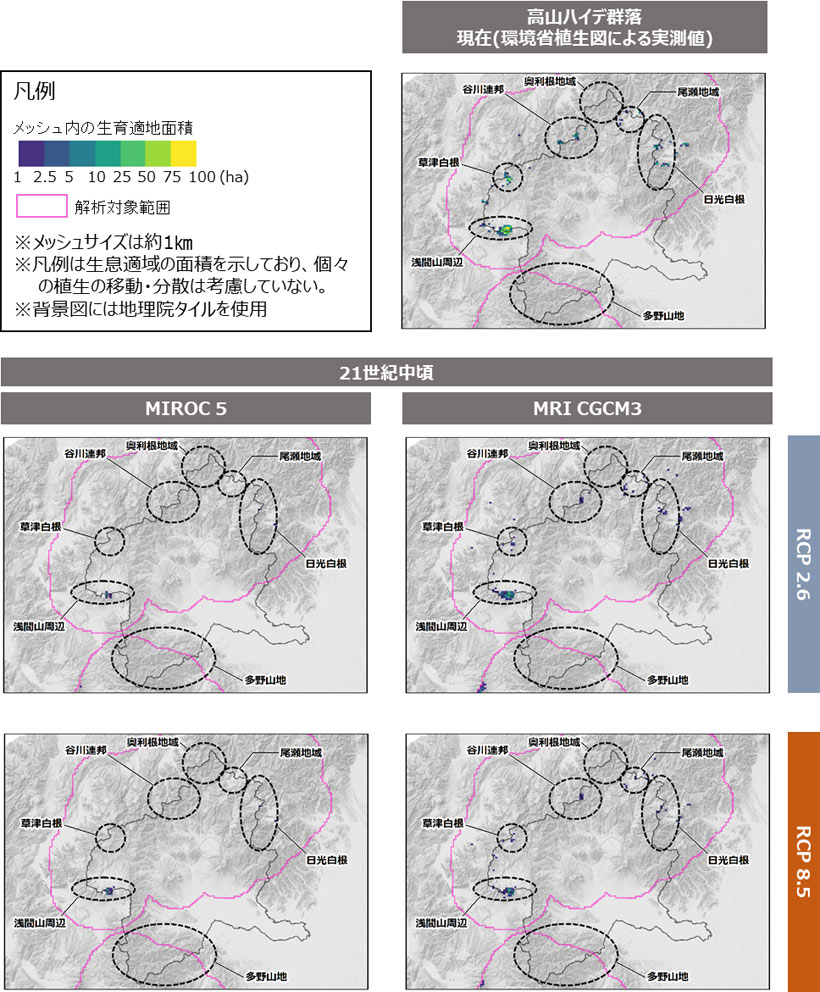

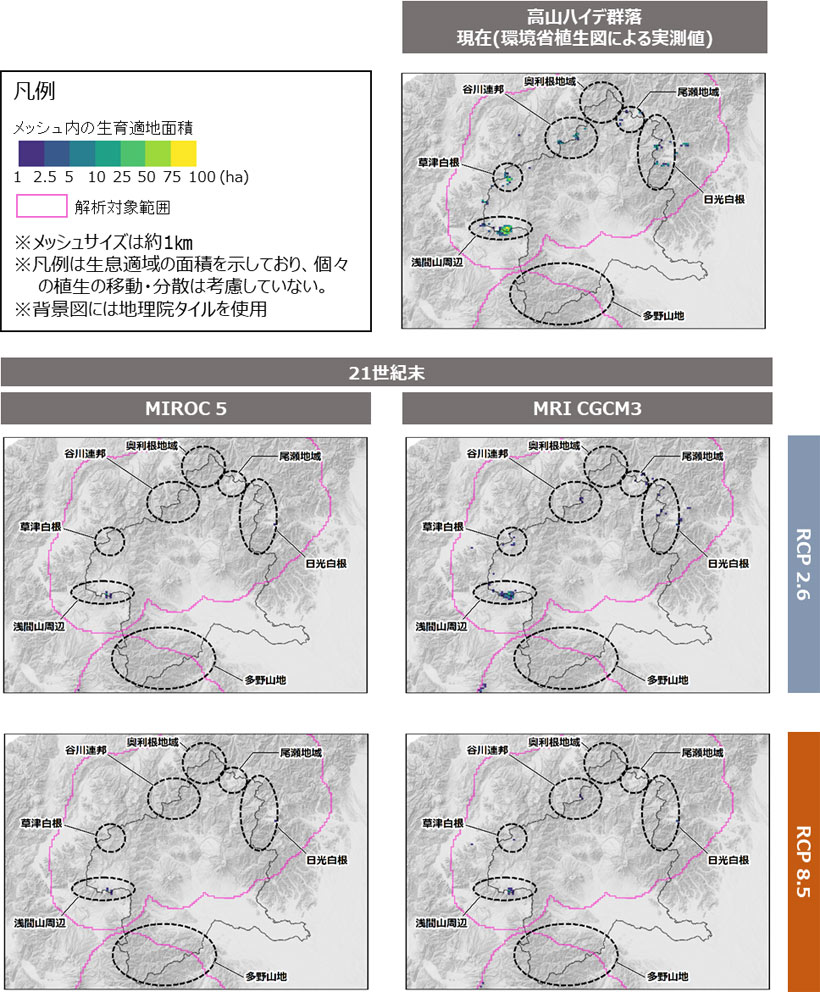

植生分布予測(高山ハイデ群落)

現在は浅間山周辺や草津白根山周辺にまとまった生育地が確認される。将来においては適域の減少が確認され、特に草津白根山では適域の消失が予測されている。一方、浅間山周辺の生育地はRCP8.5の21世紀末においても一定程度残存する可能性がある。

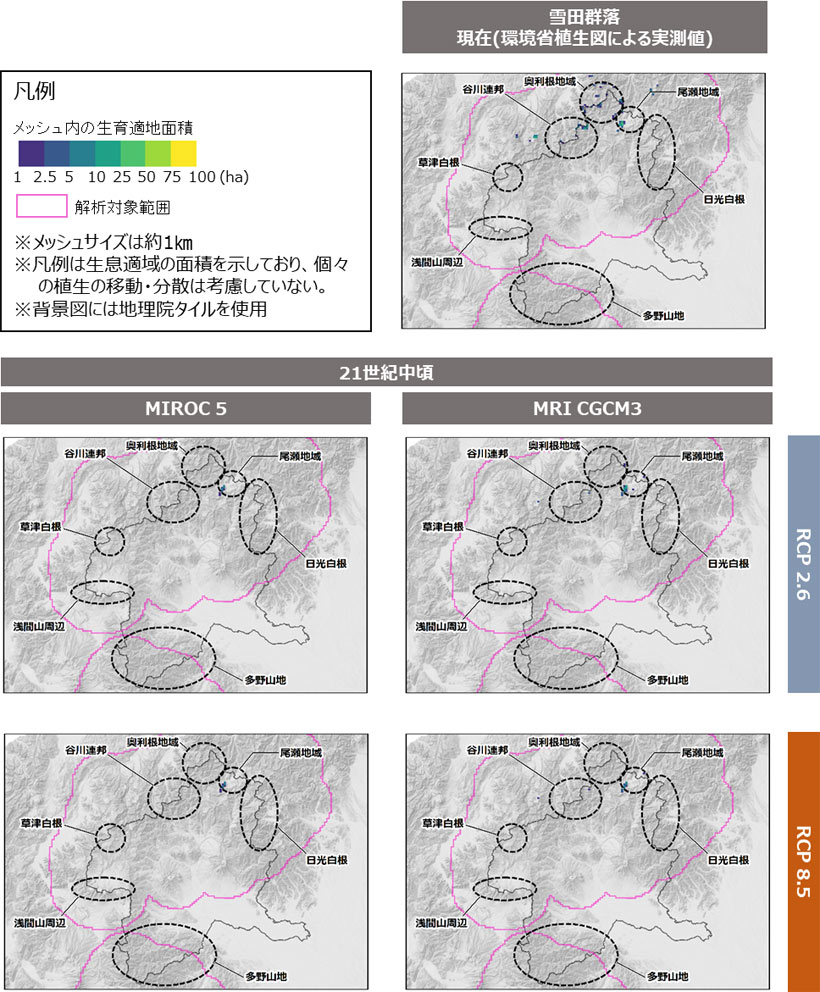

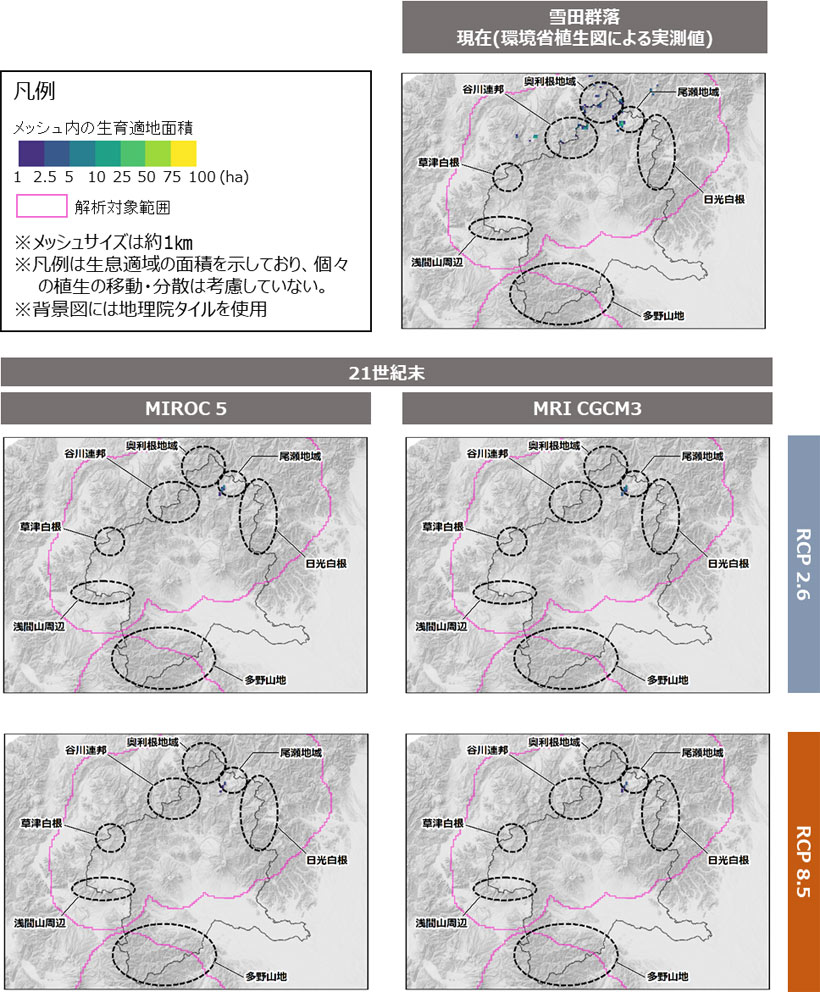

植生分布予測(雪田群落)

現在は尾瀬地域西側の至仏山周辺、及び谷川連峰にまとまった生育適地が確認される。谷川連峰の生育適地は、21世紀後半にはRCP2.6においても消失が予測される。一方、至仏山周辺の生育地は適地面積が減少するものの、RCP8.5においても残存する可能性がある。

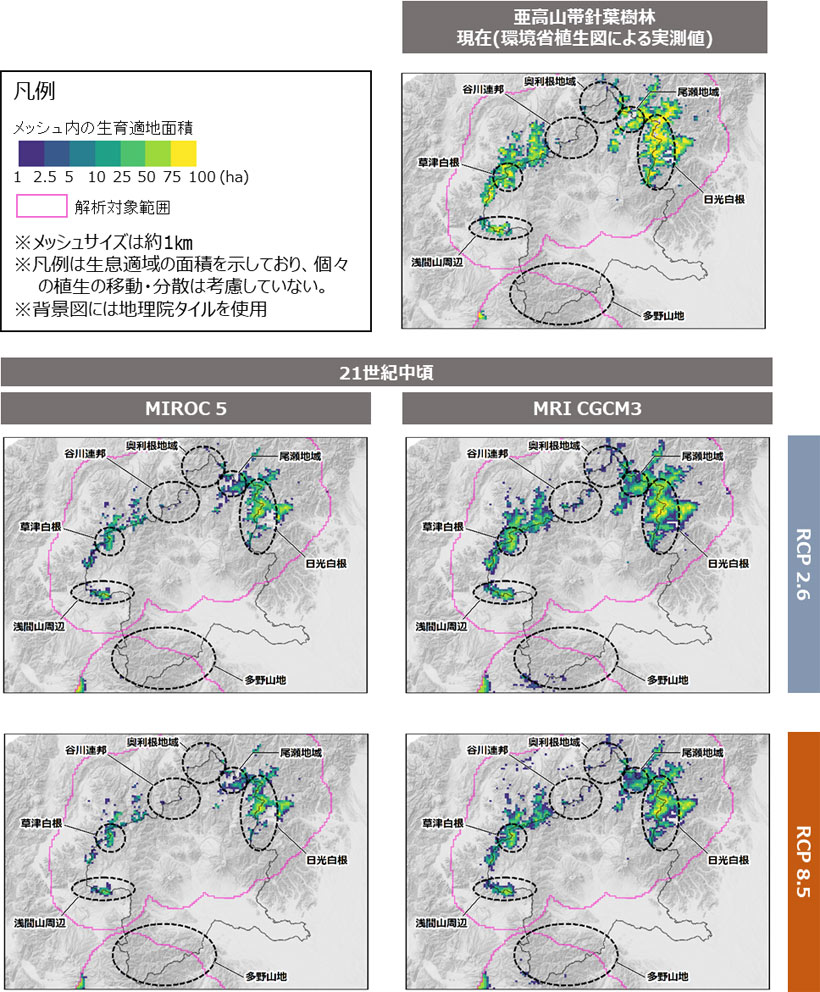

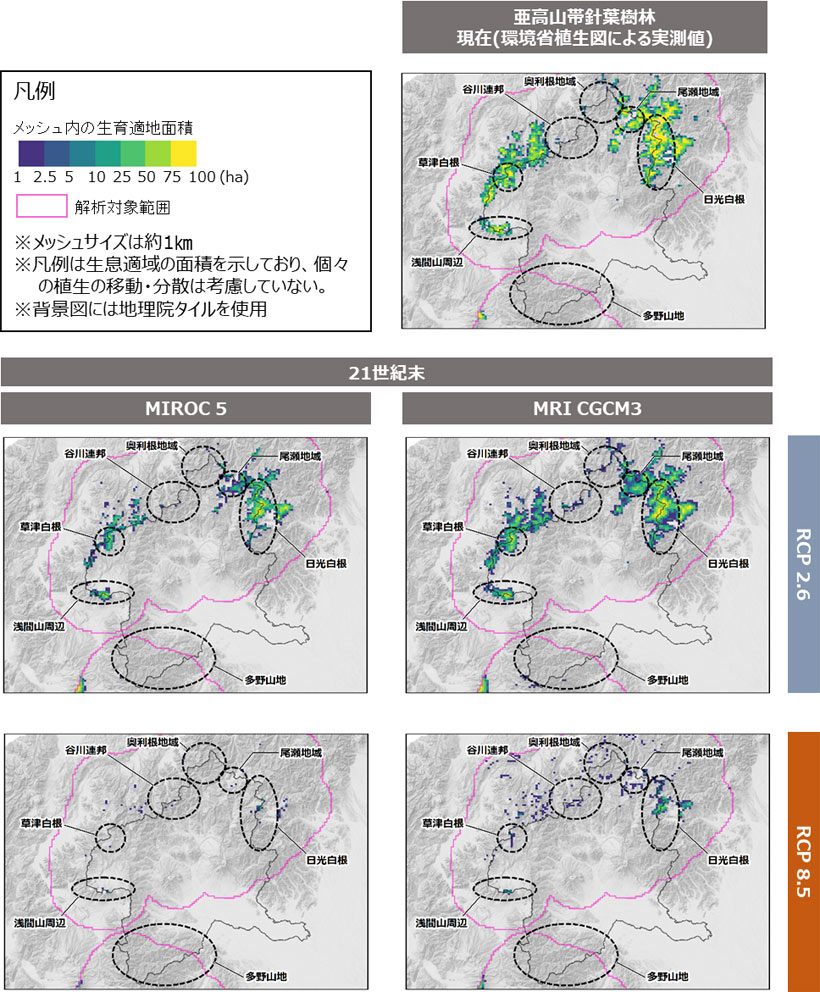

植生分布予測(亜高山帯針葉樹林)

現在は、浅間山周辺・草津白根山周辺・日光白根山周辺等に多く分布が確認される。RCP2.6では低標高域における適地の縮小・消失が確認されるが、高標高域では一定程度の適地は残存すると予測された。一方、RCP8.5では、日光白根山の一部を除き適地の多くが消失することが予測された。

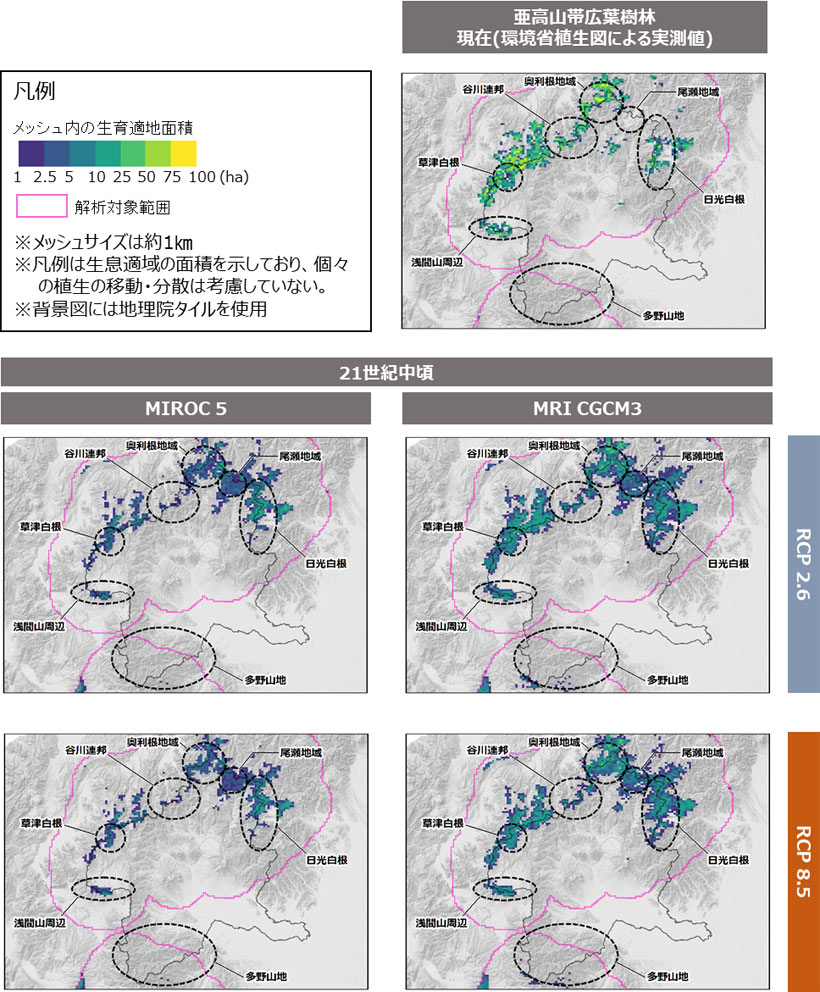

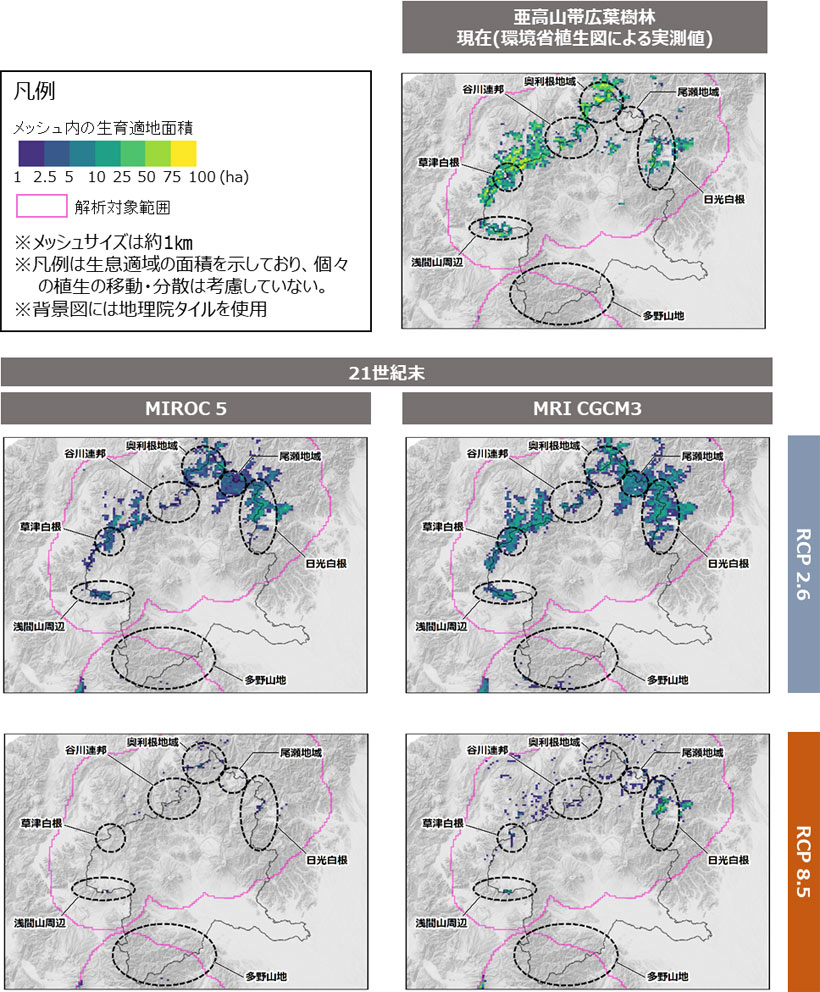

植生分布予測(亜高山帯広葉樹林)

現在は、草津白根山・奥利根地域等、主に北部~北西部の県境付近にまとまった生育地が確認される。RCP2.6では低標高域における適地の縮小・消失が確認されるが、高標高域では一定程度の適地は残存すると予測された。一方、RCP8.5では、21世紀末の時点では適地面積が全域的に大きく減少すると予測された。

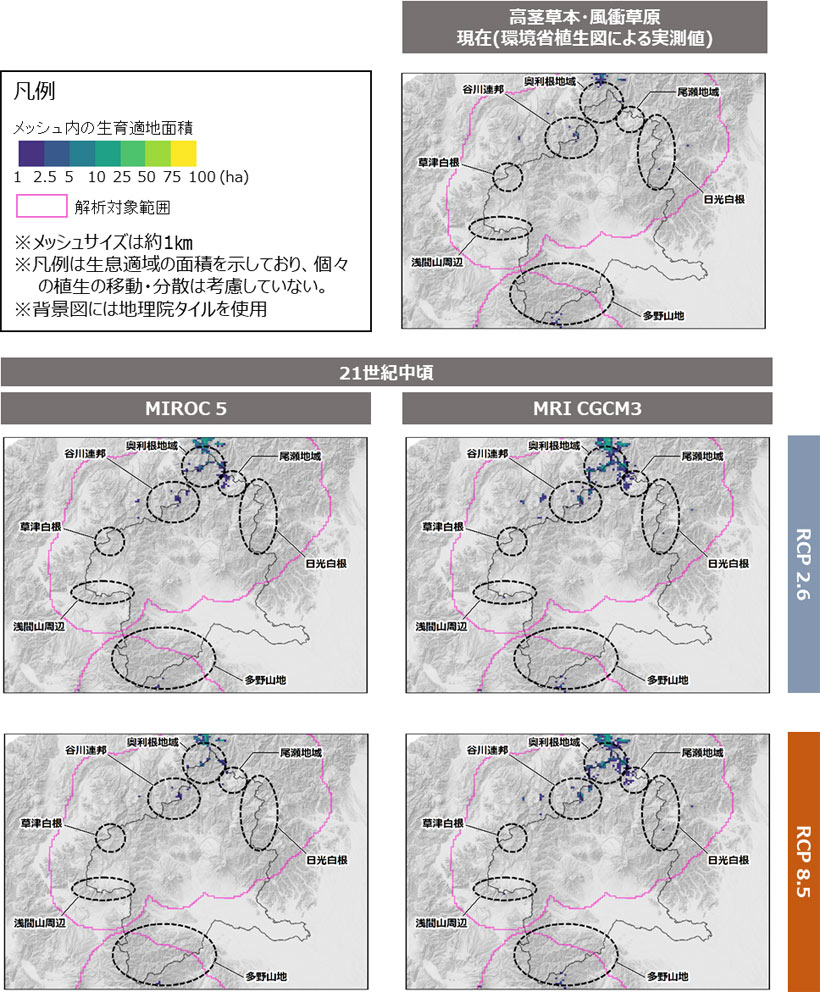

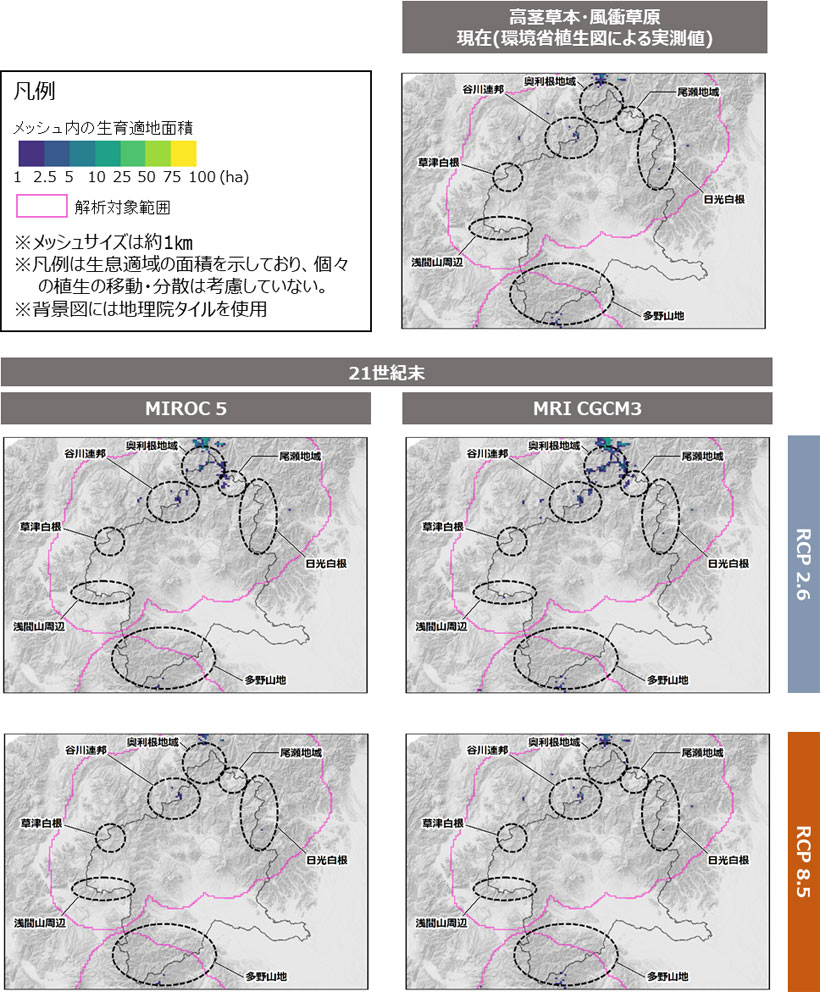

植生分布予測(高茎草本・風衝草原)

現在は、群馬県内では谷川連峰の一部にわずかに分布する程度である。RCP2.6シナリオにおいては、奥利根地域周辺で適地が僅かに増加する傾向も確認されるが、RCP8.5では殆どの適地は消失することが予測された。

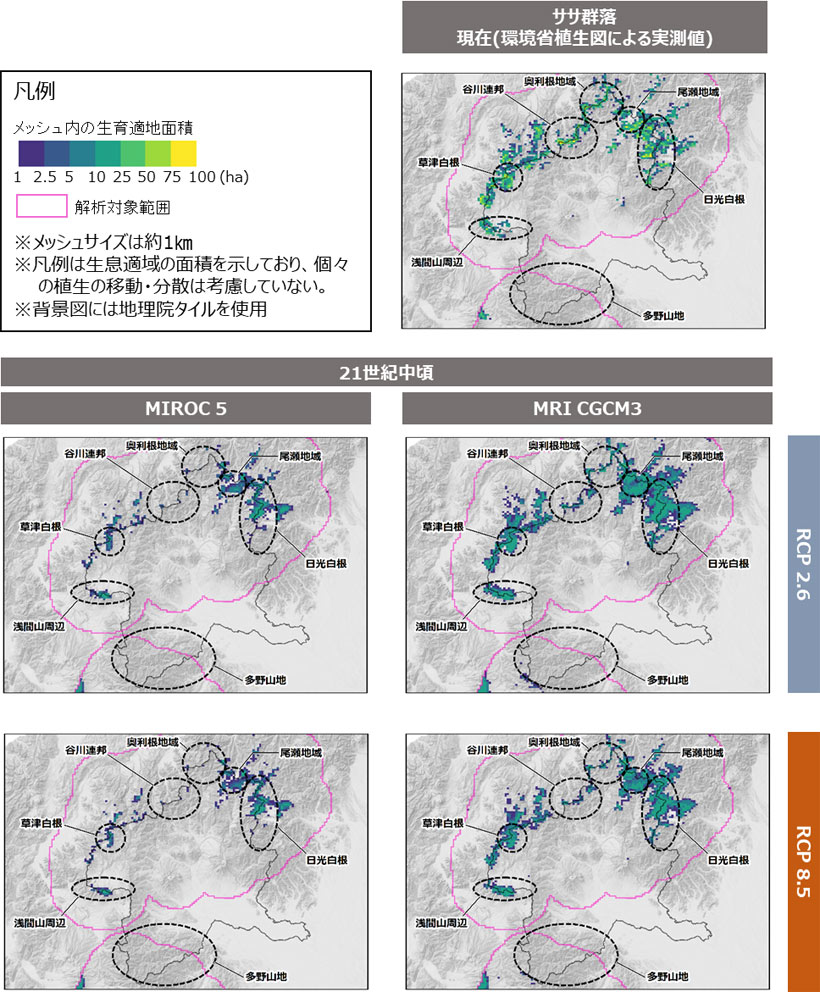

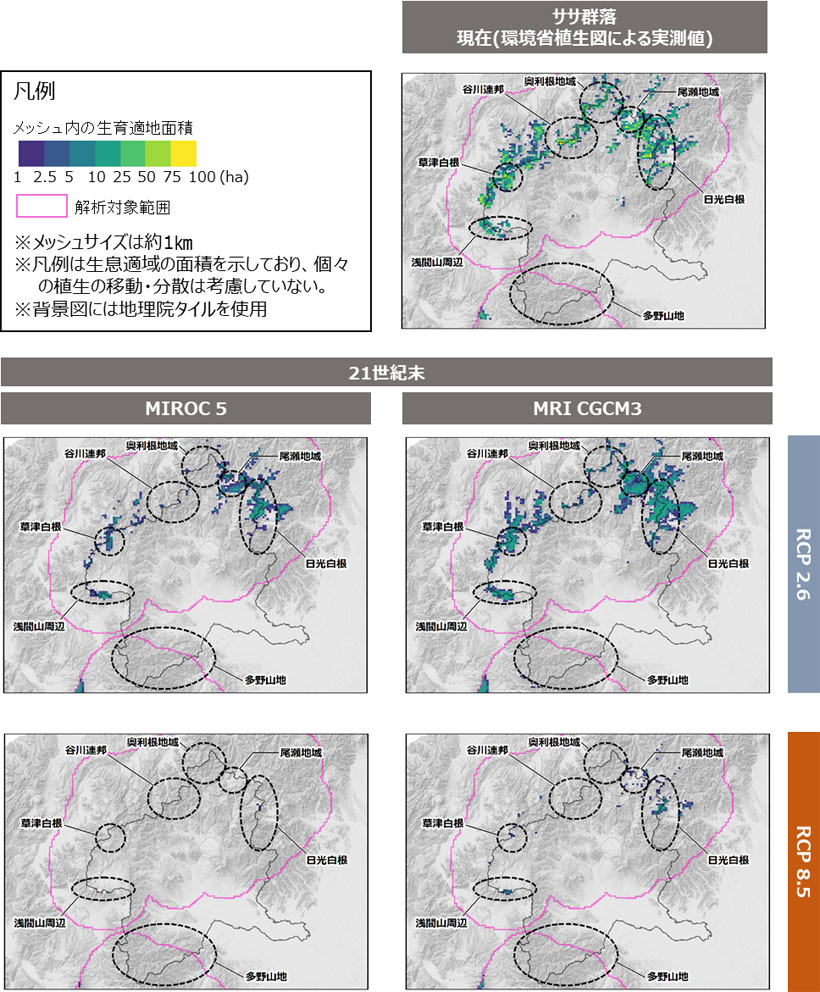

植生分布予測(ササ群落)

現在は浅間山周辺・草津白根山周辺・奥利根地域周辺・日光白根山周辺等の高標高付近に生育が確認されている。RCP2.6シナリオにおいては適地が一定程度は残存することが予測されたが、RCP8.5の21世紀末においては日光白根山周辺の高標高地域の一部を除き適地がほとんど消失すると予測された。

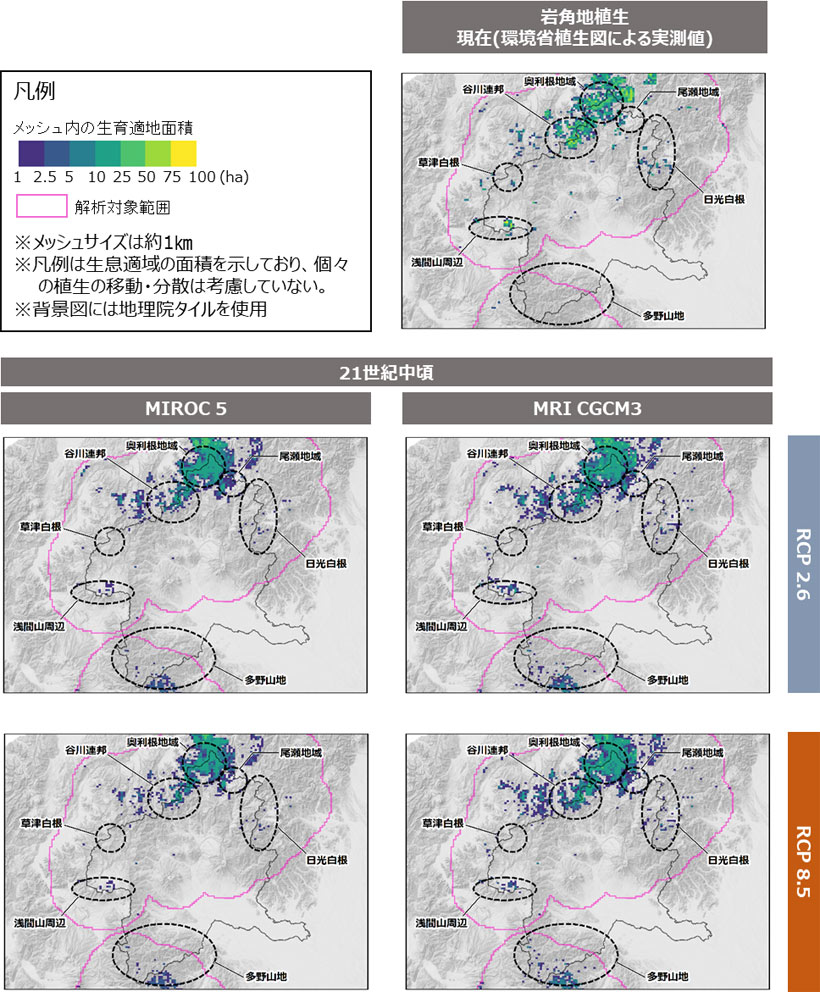

植生分布予測(岩角地植生)

現在は奥利根地域や谷川連峰周辺にまとまった生育地が確認されている。RCP2.6シナリオでは、21世紀後半であっても比較的多くの生育適地が残存することが予測された。RCP8.5シナリオでは、RCP2.6よりも減少の程度は大きいが、21世紀末であっても一定程度の適地は残存することが予測された。

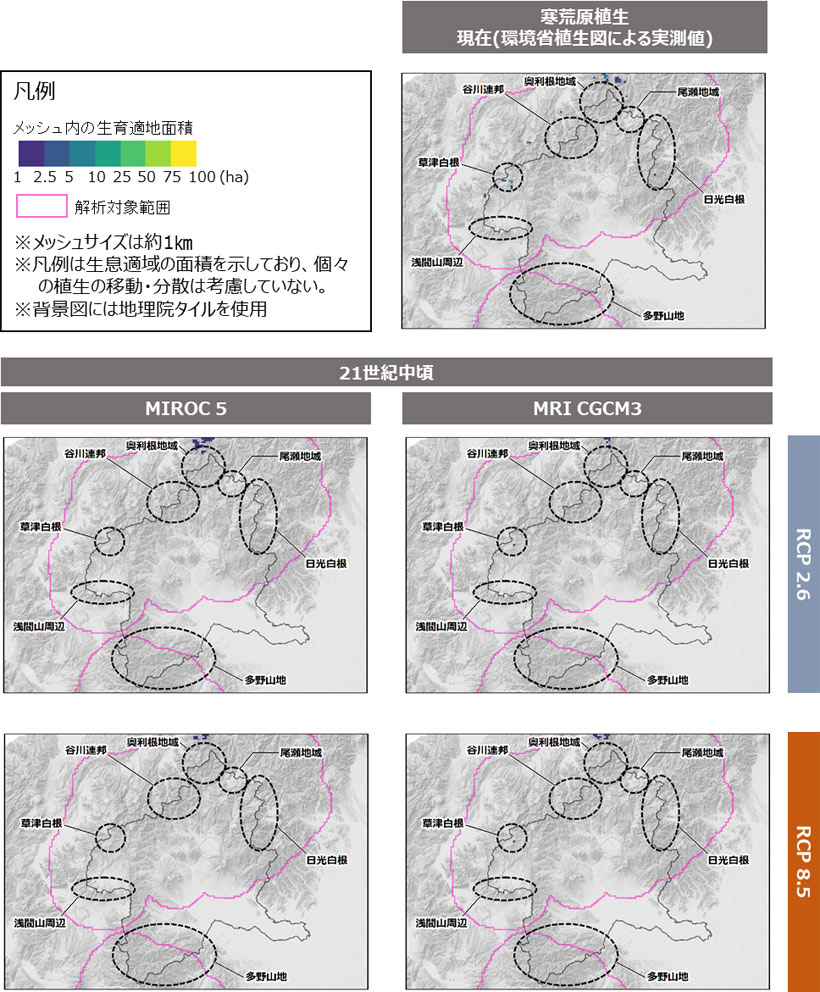

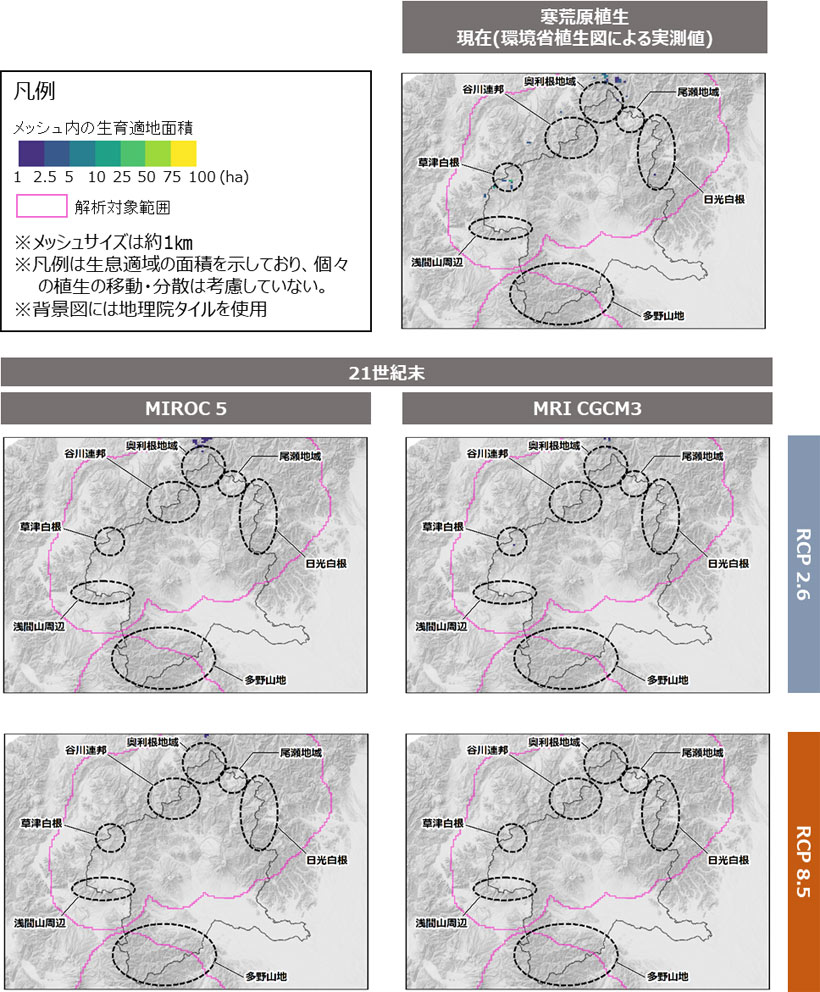

植生分布予測(寒荒原植生)

現在は草津白根山周辺にごく一部分布するのみである。いずれのシナリオにおいても、21世紀中頃には既に適地が消失することが予測された。

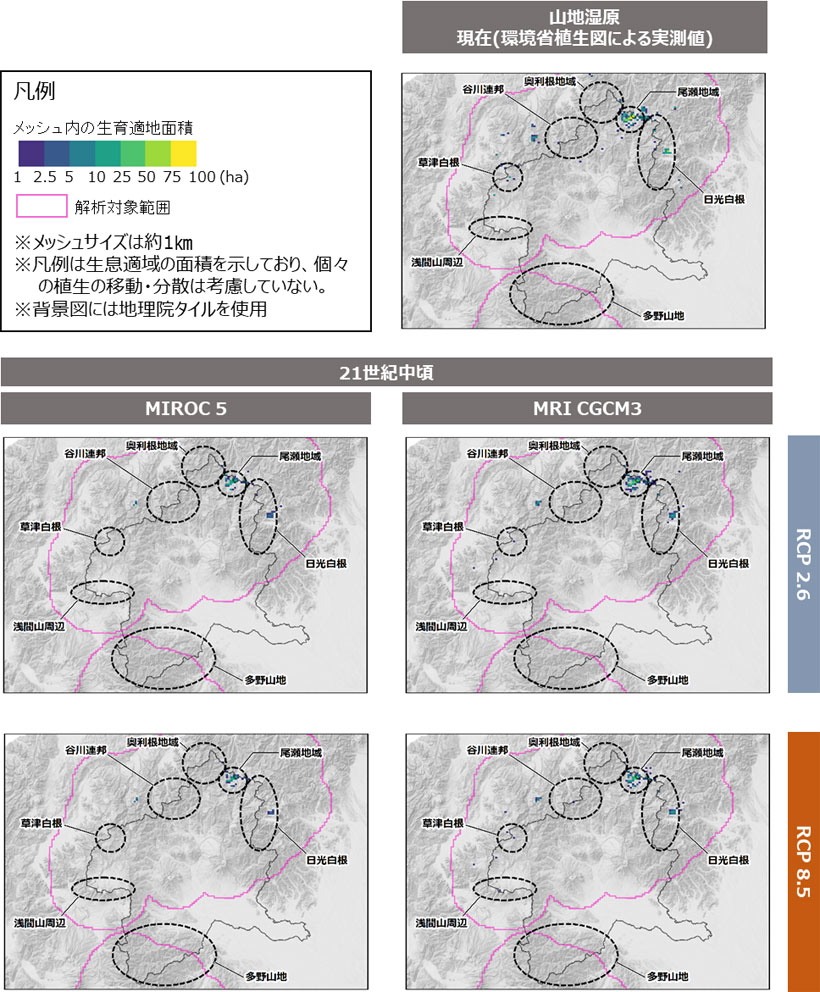

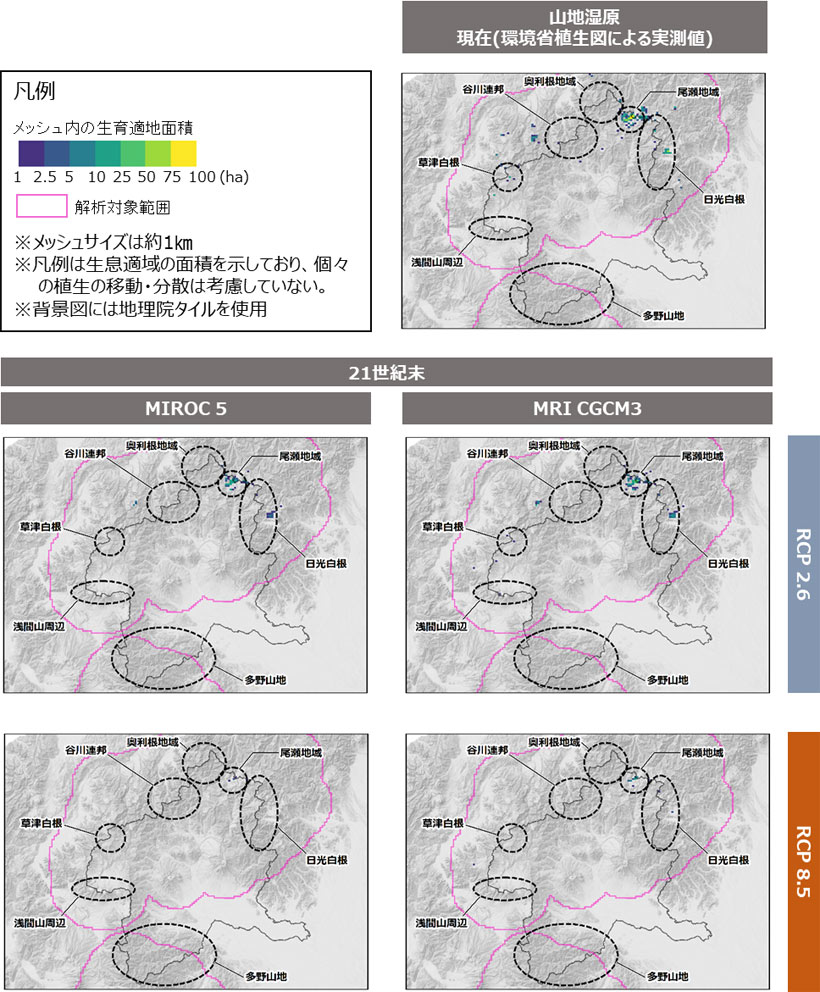

植生分布予測(山地湿原)

現在は尾瀬ヶ原周辺にまとまった生育適地が確認される他、草津白根山地域においても小規模な山地湿原が確認される(芳ヶ平湿地群等)草津白根山周辺(芳ヶ平湿地群)は、21世紀後半はいずれのシナリオにおいても適地の消失が予測された。尾瀬周辺は、RCP2.6では21世紀後半においても適地が一定程度残存するものの、RCP8.5では多くの適地が消失し、中心部にごく一部の適地が残存するのみとなることが予測された。

活用上の留意点

本調査の将来予測対象とした事項

本調査では、気温の上昇および冬季の降水量(積雪量の代替として想定)の減少が高山・亜高山帯植生の分布適域の変化に及ぼす影響を対象とした。

本調査の将来予測の対象外とした事項

高山・亜高山帯植生の分布には、下記の要素が影響すると考えられるが、本調査において気候変動影響予測を実施するに当たり、下記の影響は考慮していないことに留意が必要である。

- 種子散布等を考慮した移動速度

- シカによる食害等、気候以外の要因による分布への影響

その他、成果を活用する上での制限事項

本調査において使用した植生分布推定モデルは、現在の植生の分布と、気候や地形等の条件との対応関係を統計的に把握し、その関係性をもとに気候条件のみを将来予測値とした場合の分布適域の変化を推定するものである。本手法により推定されるものは分布適域であり、種子散布距離や各植生の移動分散プロセスを考慮した実際の分布面積を推定するものではない。分布適地の消失が即ち生息地の消失そのものを意味することではないことに留意が必要である。

より詳細な適応策へ向けては、本調査で構築した統計的(経験的)モデルに加え、対象種の移動分散速度や現存量の推定が可能なメカニスティック(機構的)モデル1) の開発等も望まれる。

適応オプション

本調査で検討した適応オプションは、表 6-3に示すとおりである。

| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | 備考 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 現状 | 実現可能性 | 効果 | ||||||||||

| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | ||

| モニタリング調査 | ● | ● | ● | 一部普及が進んでいる |

|

△ | ○ | △ | ◎ | 長期 | 中 |

|

| 植物群落の維持・再生 | ● | ● | 一部普及が進んでいる |

|

△ | △ | N/A | ◎ | 中期 | 高 |

|

|

| 植物群落の再導入・補強 | ● | 普及が進んでいない |

|

△ | △ | N/A | △ | 中期 | 高 | |||

| 生育域外保全による植物の保全 | ● | 普及が進んでいない |

|

△ | △ | N/A | △ | 長期 | 低 |

|

||

| 植物群落の保全的導入 | ● | 普及が進んでいない |

|

△ | △ | N/A | △ | 長期 | 中 |

|

||

| 人材育成 | ● | 普及が進んでいない |

|

△ | ◎ | N/A | ◎ | 中~長期 | 高 | - | ||

| 資金調達と普及啓発 | ● | 普及が進んでいない |

|

△ | ○ | N/A | ◎ | 短~中期 | 高 |

|

||

| 適応オプション | 適応オプションの考え方と出典 |

|---|---|

| モニタリング調査 |

|

| 植物群落の維持・再生 |

|

| 植物群落の再導入・補強 | |

| 生育域外保全による植物の保全 |

|

| 植物群落の保全的導入 |

|

| 人材育成 |

|

| 資金調達と普及啓発 |

|

- 1 下野綾子, 牧野純子, 室村聰, 中村華子, 傍島夏生, 小熊宏之. (2019). 中央アルプス駒ヶ岳 10 年間の植生変化の動向. 地学雑誌, 128(1), 105-113.80.

- 2 小熊宏之, 井手玲子, 雨谷教弘, 浜田崇. (2019). 定点カメラ観測ネットワークによる高山帯の消雪と植生フェノロジーのモニタリング. 地学雑誌, 128(1), 93-104.

- 3 金子正美, 星野仏方, 雨谷教弘. (2014). 空間情報を用いた高山帯の植生変化と環境変動のセンサス.

- 4 生物多様性分野における気候変動への適応についての基本的考え方、環境省自然環境局、2015年

- 5 Kudo, G. (2019). Dynamics of flowering phenology of alpine plant communities in response to temperature and snowmelt time: Analysis of a nine-year phenological record collected by citizen volunteers. Environmental and Experimental Botany, 103843.

- 6 山本悠二, 谷口守, 松中亮治. (2007). 生物多様性保全政策の実施状況と課題―都道府県に対する調査結果から―. 環境システム研究論文集, 35, 73-80.