温暖化すると暑い⽇が増えて、暑さのために亡くなる⼈が増えるとよくいわれていますが、⼀⽅で、寒い⽇が減り、寒さのために亡くなる⼈が減るはずです。トータルでみればそれほど問題にはならないのではないですか。

環境健康研究領域 総合影響評価研究室⻑

(現 環境リスク・健康領域 客員研究員)

ご質問にあるように、暑い⽇が増えることにより死亡者は増加すると考えられます。また、寒い⽇が減ることにより死亡者は減少すると考えられます。しかしながら、双⽅とも増減の程度については不確実性があり、トータルでどうなるかは今後きちんと評価していくことが必要です。

1. 死亡率が最も低くなる「至適温度」がある

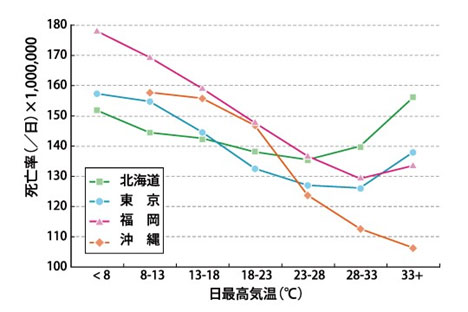

1年間の死亡者を毎⽇の最⾼気温別に集計して、その最⾼気温が現れた⽇数で割ると、最⾼気温別の1⽇あたり死亡率が求められます(図1)。たとえば、東京都で1年間に33℃を超える⽇が25⽇間あって、その25⽇間に亡くなった⼈が合計で3,500⼈とすると、33℃を超える⽇の死亡率は140⼈/⽇となります。ちなみに、グラフの縦軸は⼈⼝100万⼈あたりにそろえてあります。調査対象は65歳以上の⾼齢者です。

このグラフをみるといくつか興味深いことがわかります。

- 死亡率は、気温が低い時に⾼く、気温が⾼くなるにつれて低くなっていきます。そして、ある気温で死亡率は最低となり、再び上昇に転じ、V字型のカーブを描きます。

- 死亡率が最も低くなる、つまり、V字型カーブの底になる気温(これを⾄適温度と呼びます)は、地域によって異なります。⼀般に、寒い地域では⾄適温度は低く、暖かい地域にいくほど⾄適温度は⾼くなります。最近の研究で、⾄適温度は1年間の毎⽇の最⾼気温を低い⽅から順に並べた時の下から85%にあたる気温、別のいい⽅をすると、1年で暑い⽅から数えておよそ55番⽬の⽇の最⾼気温とよく⼀致することがわかってきました(Honda, 2007)。

つまり、私たちは寒さにも、暑さにも弱く、⽣活していくのに最も適した気温があることがわかります。そして、私たちはそれぞれの地域の現在の気温(気候)にうまく適応している、と考えられるのです。なお、暑い⽇の死亡者、寒い⽇の死亡者の⼤半は、循環器疾患や呼吸器疾患などで、⾼温や低温が直接の原因となる死亡(熱中症や凍死など)はごく⼀部です。暑い⽇、寒い⽇になぜ死亡者が増えるのかについては、いろいろな説がありますが、まだよくわかっていません。

今回のご質問の趣旨は、図1を⾒るとよくわかります。つまり、温暖化が進むと死亡率の⾼い暑い⽇が増えるため死亡者は増加する⼀⽅で、死亡率の⾼い寒い⽇が減るため死亡者は減少するのではないか、ということです。では、暑い⽇が増えた時や寒い⽇が減った時にどのように死亡者が変化するのか、くわしく⾒ていきましょう。

2. 暑い日の増加による影響平均気温の上昇だけが問題ではない

まず、地球温暖化で議論されているのは基本的には年平均気温の上昇幅で、全球平均で1.1〜 6.4℃上昇するといったものです。しかし、死亡に与える暑さの影響について考えるとき、年平均の上昇だけでなく、夏季の極端に暑い⽇のことも考えなければなりません。年平均で2℃ 上昇とした場合、1年間の気温の現れ⽅が全体的に2℃⾼くなるわけではありません。35℃を超える猛暑⽇が10⽇だったものが30⽇に増えるかもしれませんし、猛暑⽇が1週間以上も続くことも考えられます。さらには、これまで⽇本ではほとんど観察されることのなかった40℃ を超える⽇がたびたび出現するかもしれません。

とすると、図1のグラフを単純に2℃⾼い⽅に移動しただけではすまなくなる、もっと⼤きな影響が現れることが懸念されます。⼀つは、37℃、38℃を超えた場合に死亡率が図1のグラフの単純な延⻑線上にあるのか、あるいは気温が私たちの体温を超えると死亡率は急激に上昇するのではないかという疑問があります。もう⼀つは35℃、36℃であっても、それが何⽇も続くと影響が⼤きくなるのではないか、ということです。ここで、2003年にヨーロッパで起きた熱波が重要なヒントを与えてくれると思われます。この時には、35℃〜36℃の⽇が10⽇間連続しました。そして、35℃を超える⽇が続くに従って死亡者数が急激に増加したのです(⼩野, 2005)。単純に “35℃超過の⽇の死亡数 × 10⽇” ではなかったわけです。

3. 寒い日の減少によるメリットは大きくない

⼀⽅、冬の寒い⽇が少なくなることによるメリットはどうなるでしょう。⾄適温度が⽇最⾼気温の⾼い⽅から数えておよそ55番⽬であることを考えれば、年間を通しての気温の分布は⾄適温度に近づく⽅向にシフトすることは確かです。つまり、死亡数は減少することが期待されます。しかしながら、いくつかの理由から、冬の気温上昇による死亡者の減少は期待されるほど⼤きくならない可能性があります。その⼀つとしてインフルエンザの影響が挙げられます。冬季の⾼い死亡率にはインフルエンザが⼤きく関係しており(Armstrong, 2006)、冬の気温が⾼くなってもインフルエンザの流⾏に⼤きな変化がなければ(変化は⼩さいと思われます)、結果として死亡者の減少はそれほど⼤きくならないからです。

もう⼀つ、冬季に限ってみると、死亡率と最⾼気温の関係はそれほど明瞭ではなく、冬の気温が⾼くなっても死亡者の減少はそれほど⼤きくないと考えられます(Honda, 2009)。

4. 寒さ対策より暑さ対策

適応策についても考えなければなりません。

私たちは昔から寒さに対しては、積極的に暖房を取り⼊れ、上⼿に付き合ってきました。室内空気対策研究会(国⼟交通省、他)が全国で実施した室内環境調査によれば、寒い季節についてみると、暖房している家屋の屋内温度は屋外温度より平均して4.7℃⾼く、また、暖房をしていない家屋でも、屋内温度は屋外温度より平均して1.4℃⾼く、屋内温度が屋外より低い家屋は全体の1/3でした。このように、冬季には部屋を閉め切るだけで部屋の温度は屋外よりも⾼くなるため、暖房も含め⽐較的簡単に部屋の温度が調節できます。つまり、寒さに対しては、現在でもすでに⼗分な対策がとられており、温暖化によって寒い⽇が少なくなったとしても、暖房費の節約にはなりますが、死亡者数の減少は期待されるほど⼤きくないのではないかと考えられます。

⼀⽅、暑さに関してはどうでしょう。先に紹介したように、夏季の気温上昇による死亡増加は⼤変⼤きいと考えられます。その危険をやわらげたり回避したりするための⼀つの⽅策として、冷房器具の普及等が考えられます。しかし、前述の室内空気対策研究会の調査結果によれば、冷房を使⽤している家屋の屋内温度は屋外温度より平均してわずかに0.6℃低いだけで、全体の43%で屋内温度の⽅が⾼くなっていました。暖房と異なり、冷房器具の使⽤による部屋の温度の低下はせいぜい屋外温度レベルまでで、それほど⼤きくはないと考えられます。より効果的な冷房⽅法の普及が望まれるところですが、設定温度を下げる、運転時間を延⻑するといった⽅法だけでは⼗分な効果は期待薄です。また、冷房は、気温上昇による死亡を減らすという⽬的にはかなうとしても、エネルギー需要の増加をともなうため、そもそもの問題である温暖化をさらに加速することになり、注意が必要です。冷房だけに頼らない、窓を開放して⾃然の空気を上⼿に取り⼊れるといったもっとエコフレンドリーな暑さ対策等についても考えていくことが重要です。

ここでもう⼀度、図1を眺めてみましょう。沖縄の最⾼気温別の1⽇あたり死亡率は、他の地域と違って33℃を超えても上昇していません。つまり、沖縄の⼈々は暑さに上⼿に適応していると考えられます。⻑い時間をかけた⽣物学的な適応も考えられますが、それ以外にも暑さに負けない上⼿なライフスタイルが確⽴されていると思われます。他の都市が沖縄のライフスタイルをすべてまねすることは不可能かも知れませんが、いずれにしても適応策の重要なヒントがあることは確かです。

5. 忘れてはならない環境弱者(増加する高齢者)への配慮

最後に、もう⼀つ考えなければいけないことがあります。⽇本ではこれからますます⾼齢者、しかもひとり暮らし、あるいは夫婦だけの世帯が増えていくということです。図1に⽰したグラフも65歳以上の死亡者についてみたものです。この例に限らず、⾼齢者は環境の変化に対して⾮常に弱いとされています。先に紹介したヨーロッパの熱波でも、中⾼年(40〜74歳)と⽐べて⾼齢者(75歳以上あるいは95歳以上)の死亡のリスクは⾼く、中でもひとり暮らしの⾼齢者の場合にリスクが格段に⾼まることが⽰されています。地球温暖化による影響(死亡の増加)を考える時に、環境弱者への配慮は忘れてはならないことです。

さらにくわしく知りたい人のために

さらにくわしく知りたい人のために- Honda Y., Ono M. (1998) J Risk Res., 1(3), 209-220

- Honda Y., et al (2007) Environ. Health & Prev. Med., 12(5), 209-216

- 小野雅司「温暖化ウォッチ〜データから読み取る〜:熱波による過剰死亡」地球環境研究センターニュース2005年10月号

- Armstrong B. (2006) Epidemiology, 17(6), 624-631

- Honda Y., Ono M. (2009) Global Health Action, DOI: 10.3402/gha.v2i0.2043

- 2007-07-31 地球環境研究センターニュース2007年7月号に掲載

- 2014-10-03 内容を一部更新

- 2023-12-26 内容を一部更新

- 2024-09-17 内容を一部更新