-

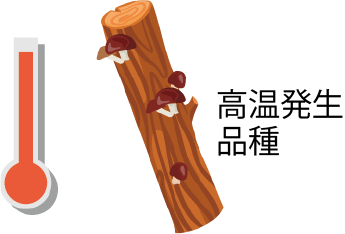

■品種転換

低温発生品種から中温発生・高温発生品種へ移行

-

■品種開発

耐病性品種や高温発生品種の開発

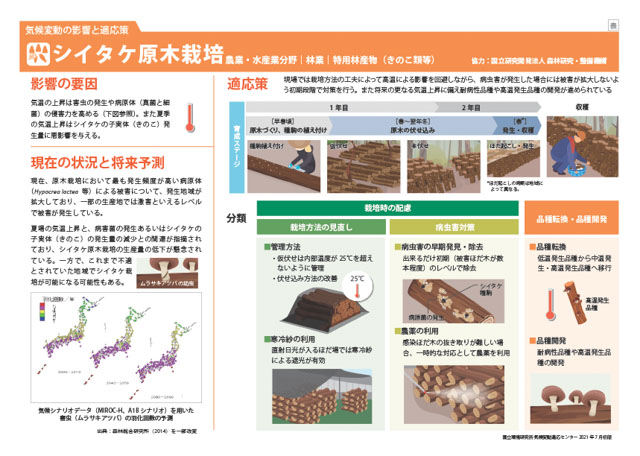

- インフォグラフィック

- イラストで分かりやすい適応策

シイタケ原木栽培

影響の要因

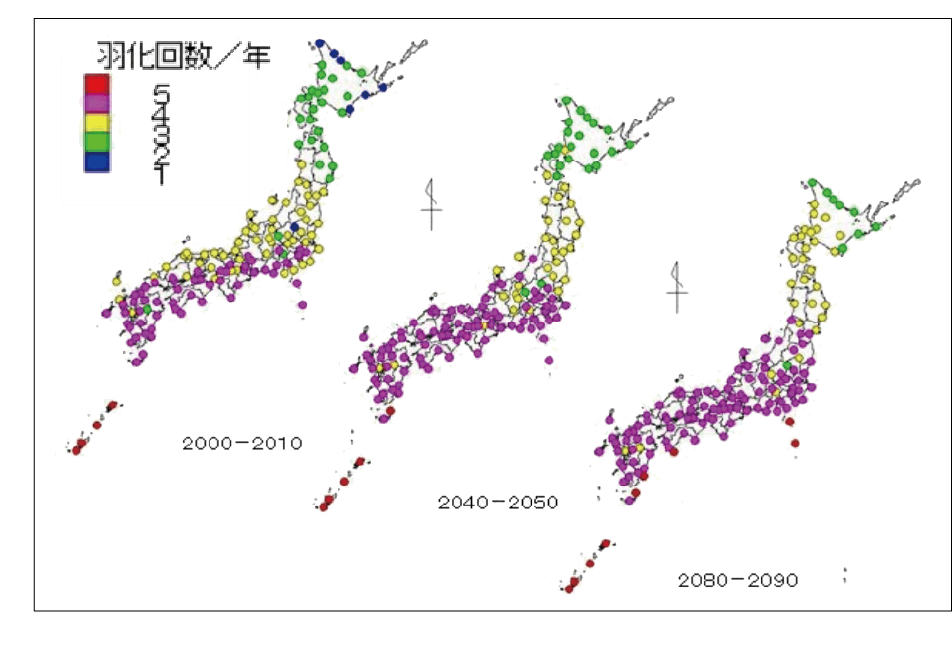

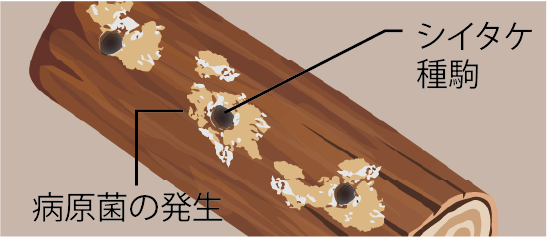

気温の上昇は害虫の発生や病原体(真菌と細菌)の侵害力を高める(下図参照)。また夏季の気温上昇はシイタケの子実体(きのこ)発生量に悪影響を与える。

現在の状況と将来予測

現在、原木栽培において最も発生頻度が高い病原体(Hypocrea lactea等)による被害について、発生地域が拡大しており、一部の生産地では激害といえるレベルで被害が発生している。

夏場の気温上昇と、病害菌の発生あるいはシイタケの子実体(きのこ)の発生量の減少との関連が指摘されており、シイタケ原木栽培の生産量の低下が懸念されている。一方で、これまで不適とされていた地域でシイタケ栽培が可能になる可能性もある。

害虫(ムラサキアツバ)の羽化回数の予測

適応策

現場では栽培方法の工夫によって高温による影響を回避しながら、病虫害が発生した場合には被害が拡大しないよう初期段階で対策を行う。また将来の更なる気温上昇に備え耐病性品種や高温発生品種の開発が進められている

-

■管理方法

・仮伏せは内部温度が25℃を超えないように管理

・伏せ込み方法の改善

-

■寒冷紗の利用

直射日光が入るほだ場では寒冷紗による遮光が有効

-

■病虫害の早期発見・除去

出来るだけ初期(被害ほだ木が数本程度)のレベルで除去

-

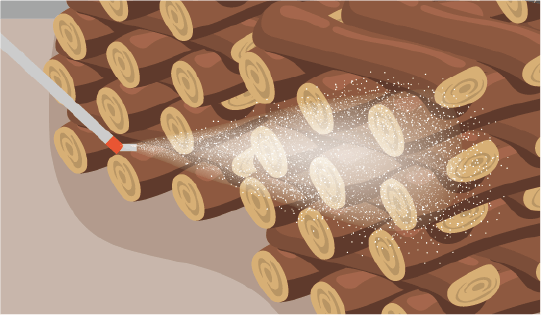

■農薬の利用

感染ほだ木の抜き取りが難しい場合、一時的な対応として農薬を利用

①温度管理

仮伏せを行っている生産現場では、仮伏せの方法や時期に注意が必要。特にビニールシートなどを利用して仮伏せを行う場合、急激に温度が上昇することがあるため注意が必要。高温環境下でシイタケ菌の抵抗力が下がることが確認されているため、最高温度計で温度を計測しながら内部温度が25℃を超えてきたら仮伏せを終了する。

②仮伏せ・本伏せ方法

ヒポクレア属菌による被害報告は、人工ほだ場か林内での伏せ込みを行っている場所に限られ、裸地伏せの現場では大規模な被害報告が無い。仮伏せの期間や方法にも今まで以上に注意が必要となる。

特に直射日光が入るようなほだ場において、寒冷紗を利用することで最高気温やほだ木材内の最高到達温度を抑える効果が期待され、気温の上昇による害菌の発生を抑制したり、害虫の活動長期化を抑えることが期待される。

病虫害対策としては、まったく被害を発生させないというよりも、大発生にまで移行させないということが重要。そのためには、できるだけ早期に発見し、感染したほだ木や子実体を栽培現場から除去し、新たな感染源としないことが重要。感染したほだ木の除去は大変な作業になることから、被害ほだ木が数本程度のレベルの時に実施する必要がある。

- 感染ほだ木を抜き取ることが難しい場合は、一時的に被害を抑える為に農薬を使用することも選択肢のひとつとなる。多くの害菌(H. lactea、H. peltata、Trichoderma harzianum等)は、ベノミル系水和剤に感受的であり、登録農薬として販売されているベンレート水和剤の利用が可能。

- 登録農薬以外では、特定防除資材の使用が認められており、食酢はヒポクレア属菌に対する防除効果が確認されている。

種によって主に子実体(きのこ)が発生する温度帯が異なり、高温発生品種、中温発生品種、低温発生品種に分けられる。九州地域では現在、中温発生の品種に主流が移ってきている。今後の気温上昇により、更に栽培品種を高温発生の品種に移行させる必要が考えられる。

①耐病性品種

病害にやられにくい耐病性の品種の開発が進められている。いくつか耐病性の優れた品種を選抜し、さらにそれら耐病性に優れた品種同士を交配させた交配菌株の作出と検定が進められている。

②高温発生品種の育種効率化

高温発生品種を効率的に育種するための選抜マーカー(シイタケの発生温度特性に関連する遺伝子座の検出と高温発生に関わる遺伝子配列の特定、ならびに高温発生に関わる遺伝子配列を検出する)が開発され、高温菌株の育種の効率化が進められている。

*イノベーション創出強化研究推進事業(課題番号:28034C, 30031C)参照

適応策の進め方

【現時点の考え方】

シイタケ原木栽培の産地で、気候変動の影響とみられるシイタケの発生不良や病虫害の発生が報告されるようになり、シイタケへの影響評価や適応策等に関する研究が進められている。また、都道府県においても高温障害に関する研究成果が報告され、栽培方法の改善指導に活かされている。

【気候変動を考慮した考え方】

各種の研究報告では高温になると子実体の減少と同時に害菌の発生が確認されていることから、ほだ木の温度管理を行う適応策が推奨されている。また、感染初期における対応が重要であり、簡易な感染確認方法の開発などが行われている。

【気候変動を考慮した準備・計画】

現時点で導入可能な適応策として上記に述べた温度管理などの栽培方法の改善が行われているが、高温域での子実体発生が可能な「高温菌」の開発が進められており、将来的には改良品種の導入が期待されている。