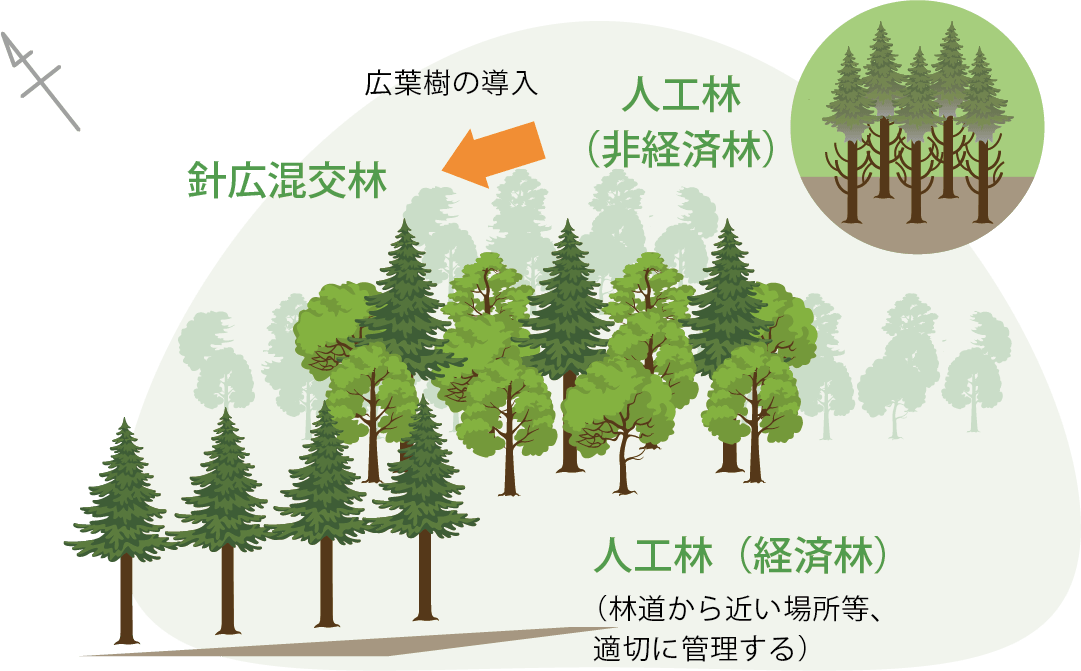

一般的に針広混交林や広葉樹林は、針葉樹人工林より耐風性が高いと言われている

*ここでの「人工林」とは、針葉樹一斉人工林(スギやヒノキ等の針葉樹を一斉に植栽した同齢林)を指す。

気候変動の影響により強い台風が増加すると予想されている。

気象災害のうち、風害による森林面積(私・公有林)は7,508ha(1989~2018年の平均)となっている(森林・林業白書 参考付表)。

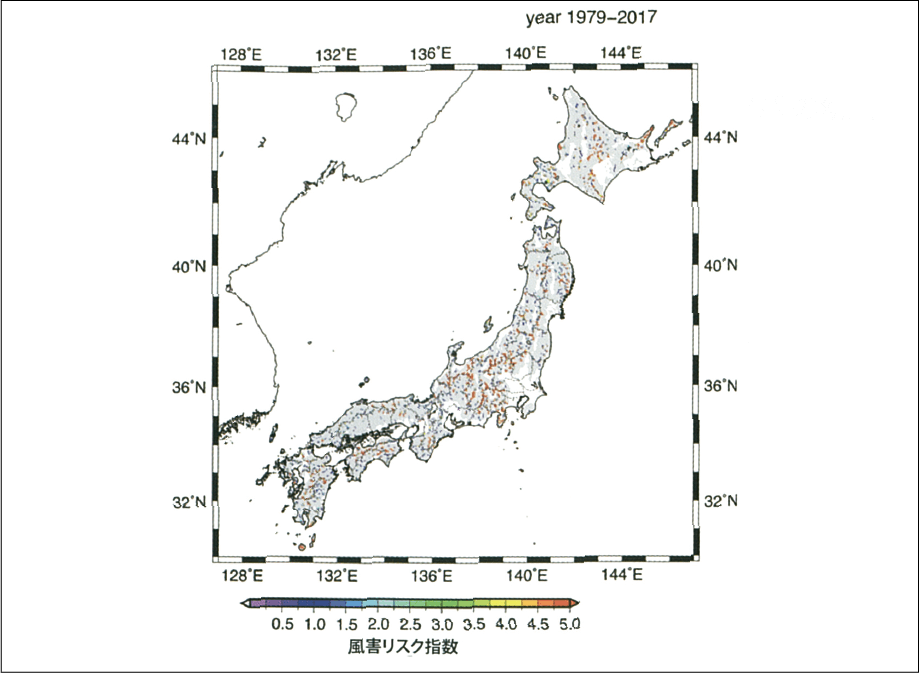

将来、高齢化が進むスギ・ヒノキ人工林で適正本数にない林分では、風害増加が懸念されている。将来的な気候変動にも対応可能な風害リスクを数値化するシミュレーションモデルの開発や、風害のリスク評価に関する研究が進められている。

**風害リスク指数は、30ms-1を超える強風の強度と出現頻度とを統合して森林被 害の危険度を評価する指数。

平常時は経済性や公益的機能に配慮し、目標林型***や立地に適した施業を実施する事で耐風性のある森林づくりを行う。過去に風倒被害を受けた林地では、地形や被害状況等を鑑みて目標林型や造林方法の検討等を行う。

***目標とする森林の姿。求める機能(木材生産、公益的機能等)に応じて林型を設定する。

平常時

平常時

適期に間伐を行い、適切な植栽密度を維持することが風倒対策にも有効となる

一般的に針広混交林や広葉樹林は、針葉樹人工林より耐風性が高いと言われている

開けた南東-南-南西向き斜面や、暴風が来る方向に開いた谷等の地形で風害が発生しやすい。このような立地の人工林においては、耐風性を高める施業の導入を検討する事が望ましい。

①形状比70-80以下

形状比は樹高(m)÷胸高直径(cm)×100で求められ、70~80以下が望ましいとされている。形状比が小さいほど(樹高に対して胸高直径が大きいほど)耐風性が高くなる。

②樹冠長率50%以上

樹冠長率は樹冠の長さ÷樹高×100で求められ、50%以上が望ましいとされている。樹冠長率が大きいほど下方の枝まで光が届き、幹太りや根張りの良い健全性の高い個体となり、耐風性も高くなる。

③林縁木は枝打ちしない

林縁木の枝は、林内に強風が吹きこむことを防止する上で有効であることから、枝打ちをせずに残すようにする。

広葉樹を中心とした多様な樹種で構成される森林は,風に対して強靭性が高いことから、耐風性の面からも針広混交林化や広葉樹林化を進める事が考えられる。

植栽木が根腐れしやすい地下水位が高い場所(泥炭地、沢沿いなど)や、根が浅い位置に広がりやすい土壌深度の浅い所、風害を受けやすい斜面方位の非経済林(形状比が大きい林分等)は風害が懸念される。

一斉人工林を針広混交林もしくは広葉樹林へ誘導する場合、下記のような施業手順が考えられる。

①植栽木を強度に抜き伐る(更新伐)

②天然更新あるいは植栽によって広葉樹の定着を図る

③広葉樹の成長を促進するため、植栽木を更に伐採していく

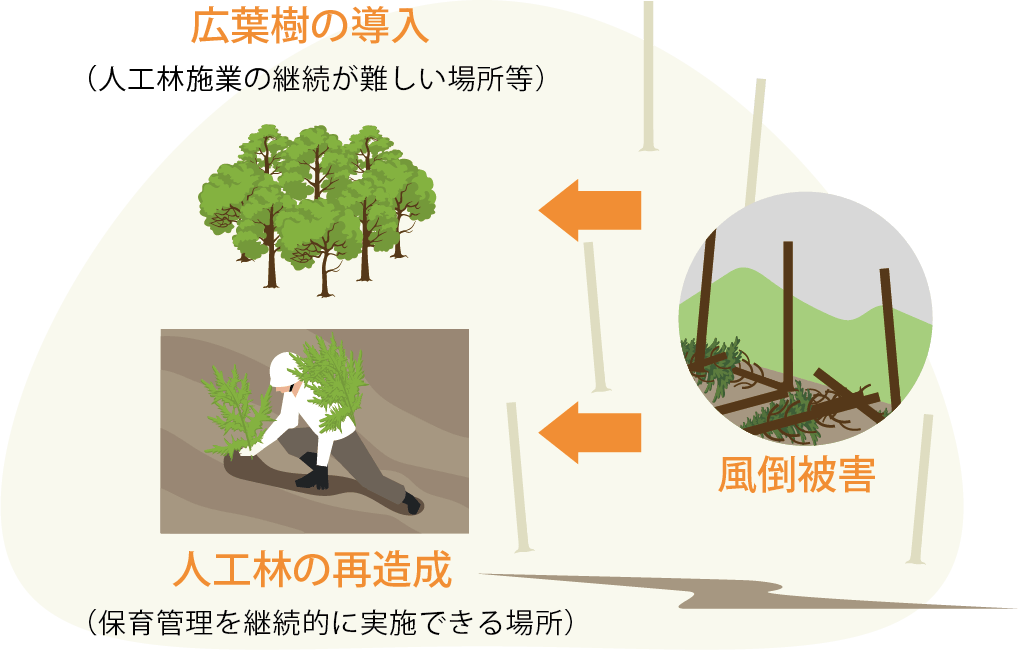

台風が過去に風害をもたらした時と同様の経路をたどる場合、同じ場所で被害が発生している事が観察されている事から、被害地で再び人工林を育成する場合は、被害を軽減する対策を取る事が重要となる。

①保育管理と適地適木

間伐等の施業を継続できる事が前提となり、植栽は適地適木(スギは斜面下部(谷)、マツは斜面上部(尾根)、ヒノキは中間(斜面)等)とする。

②保護林(防風林)

耐風性がある樹種(シイ・カシ類、クヌギ等)を保護林(防風林)として人工林風上側に帯状に設ける。

風倒被害を受けた人工林地を復旧させる場合、経済性が見込めない場所は全面的に広葉樹林化を図る事が考えられる。

①方法

森林の再生方法には天然更新、播種及び植栽がある。

②立地

・公益的機能の発揮(土砂災害防止等)が求められる場所は、広葉樹の苗木を植栽し早期の成林を図る。その際も適地適木とし、地域性苗木を用いる事が望ましい。・上記以外の奥地や小規模な被害箇所においては、周囲の母樹からの天然更新による再生も検討する。

【現時点の考え方】

林業において、間伐後の数年間に風害が発生しやすいこと、収穫期にある森林が被害を受けやすいことが経験的に知られている(鈴木他 2020)。風倒被害への対策として、人工林の耐風性を高める為の施業方法(森林総合研究所 2006等)や風倒木被害地における森林再生の指針(京都市 2019等)が示されている。

【気候変動を考慮した考え方】

国内の森林面積のうち約4割が人工林であり、針葉樹人工林は明らかに台風への耐性が低いことが分かっている。また、人工林の半数が一般的な主伐期である50年生を超えているが、50年生前後の林分を中心に被害率が高い可能性がみられる(藤森1997)との指摘がある。

【気候変動を考慮 した準備・計画】

風倒木被害のリスクを軽減する森林づくりを進めると、根系や下層植生がよく発達した森林となり(北海道 2018) 、公益的機能も高い森林となることから、引き続き立地条件や過去の風害等を考慮した森林施業を進め、森林計画にも反映していく事が重要である。また、風害をはじめとした気象災害等による森林の損害を補てんする森林保険へ加入しておく事も災害後の復旧に役立つと考えられる。