「令和3年度 気候変動適応研修(初級コース)」の開催概要報告とアンケート集計結果報告

Ⅰ.研修概要について

| 開催日 |

|

|---|---|

| 開催方法 | オンライン開催(Zoom Meetingを使用) |

| 主催 | 国立環境研究所 気候変動適応センター |

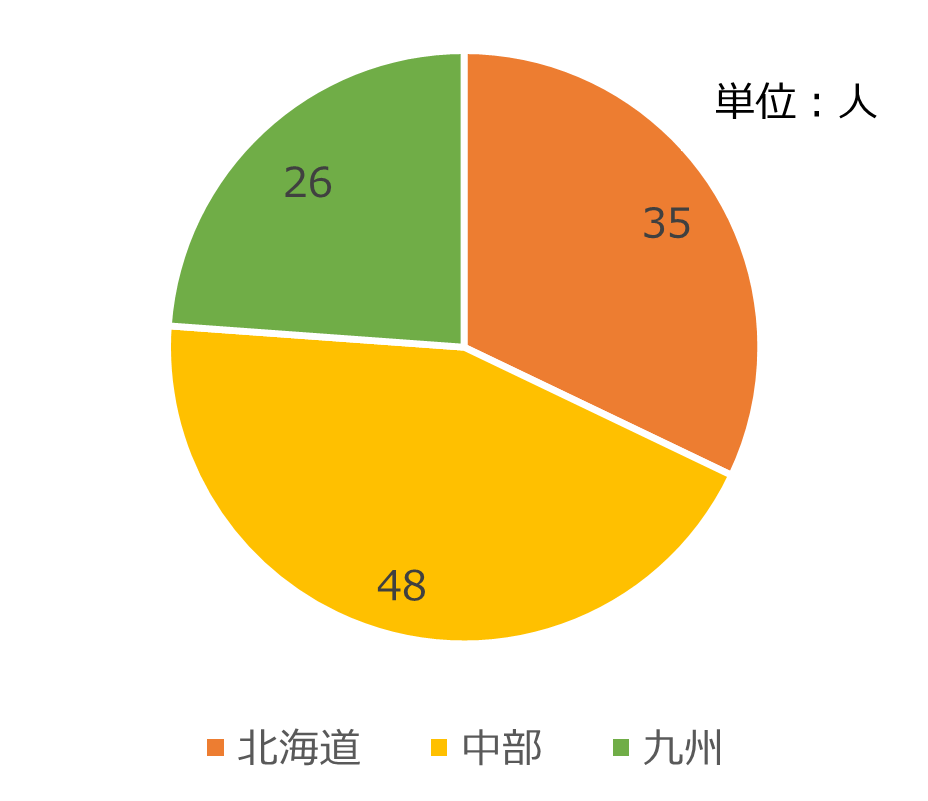

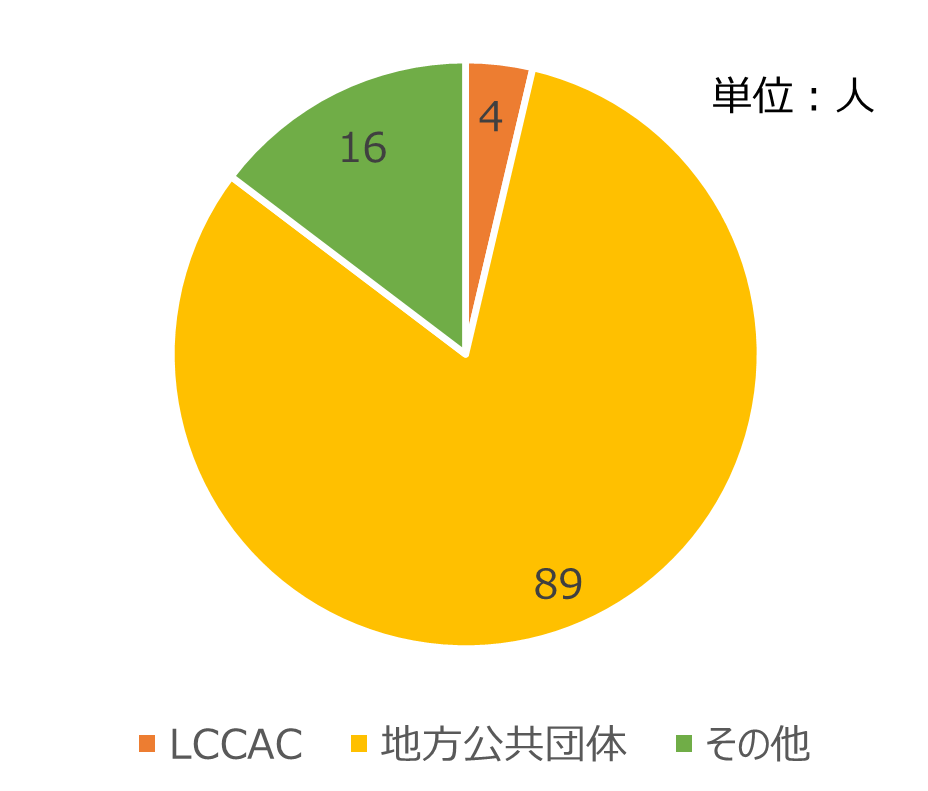

令和3年6月末から7月末にかけて、北海道、中部、九州・沖縄の3地域において、これから地域気候変動適応計画を策定予定の地方公共団体職員や、気候変動適応を担当してまだ経験の短い職員の皆様を主な対象として、気候変動適応研修(初級コース)を開催しました。研修は気候変動適応計画策定に関する基礎的な知見・方法の習得を目的としたもので、講義、パネルディスカッション、グループワークの3部形式で行いました。

3地域での研修には、合計で全国約90の都道府県、市町村、地域気候変動適応センター等から約110名の皆様にご参加いただき、活発な議論が行われました。また、事後アンケートには約70名の方からご回答をいただきました。

以下、各プログラムの概要およびアンケート集計結果の一部をご報告します。

| 地域別参加人数 | 参加者の属性 |

|---|---|

|

|

Ⅱ.各研修プログラムについて

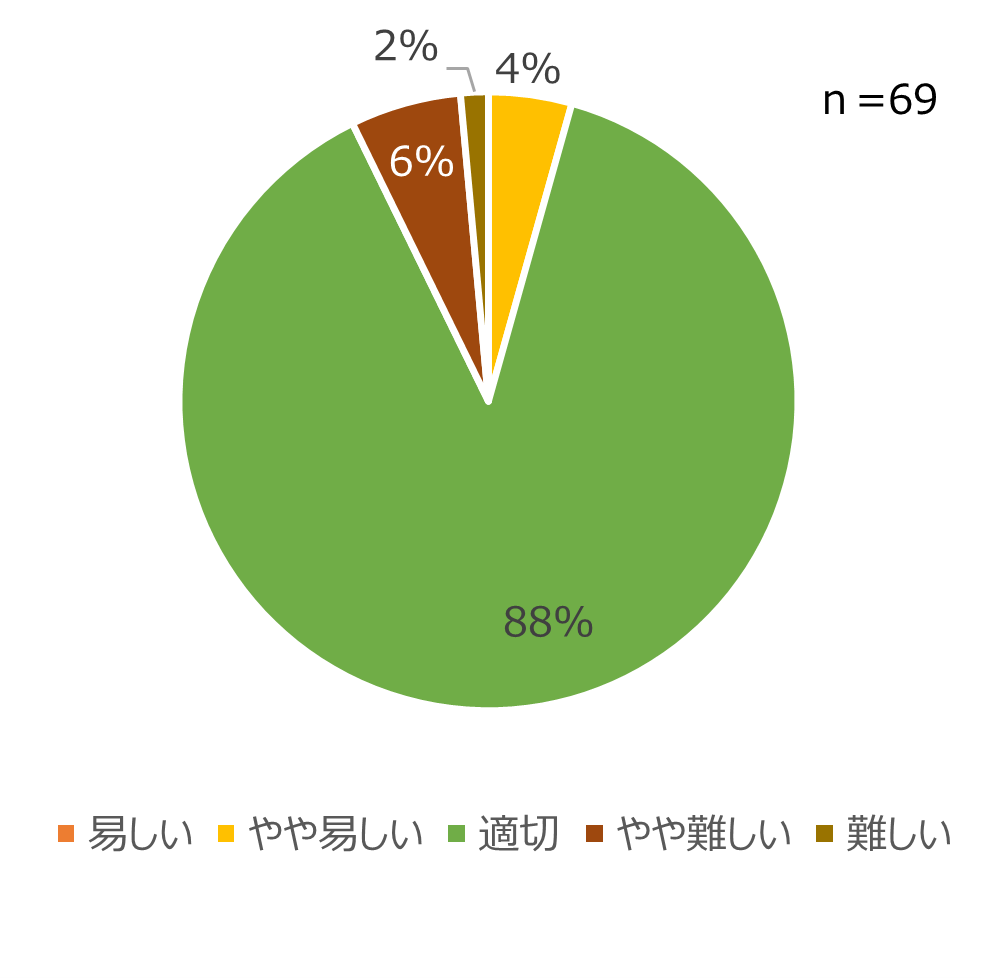

【プログラム1】では、国立環境研究所の研究調整主幹阿久津より、本研修の目的とともに、「地域気候変動適応計画の目的と考え方」というテーマで、「地域気候変動適応計画はどういうものか」、「なぜ地域気候変動適応計画を策定しなければならないのか」についての説明を行いました。

| 講義のレベルは? | 参加者からのコメント |

|---|---|

|

|

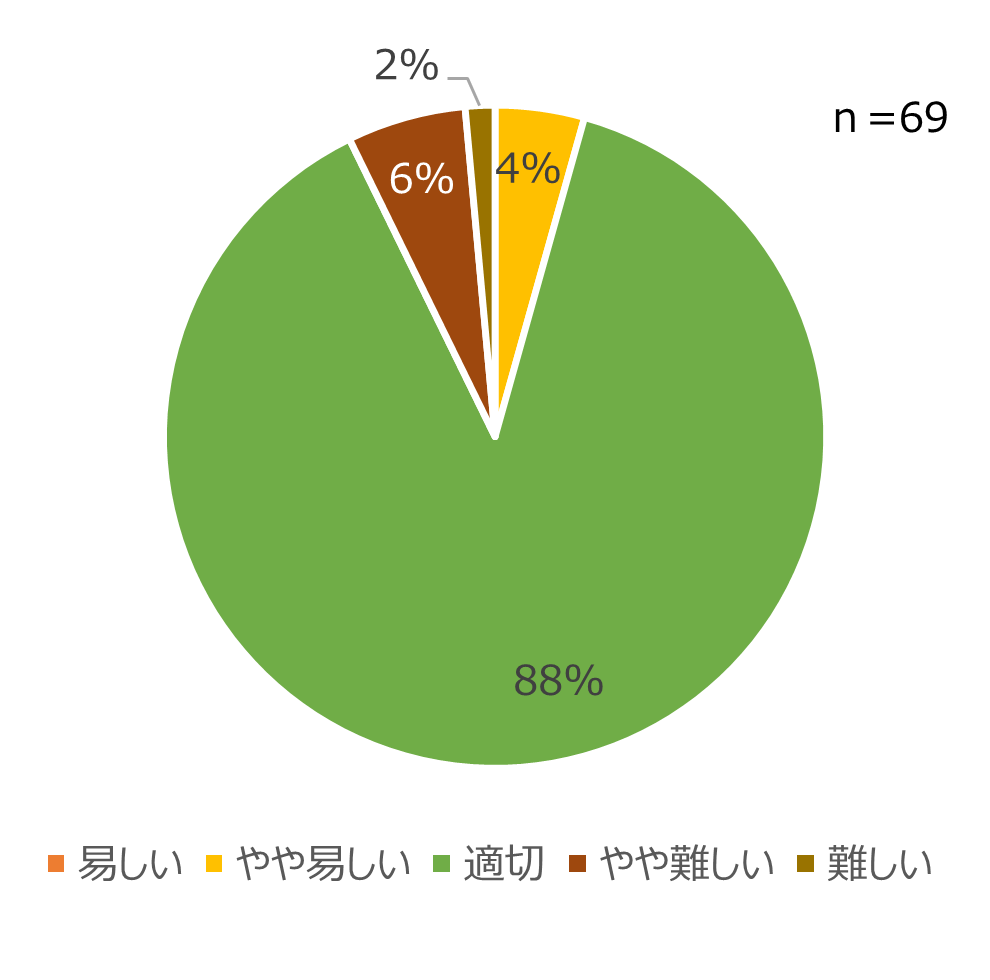

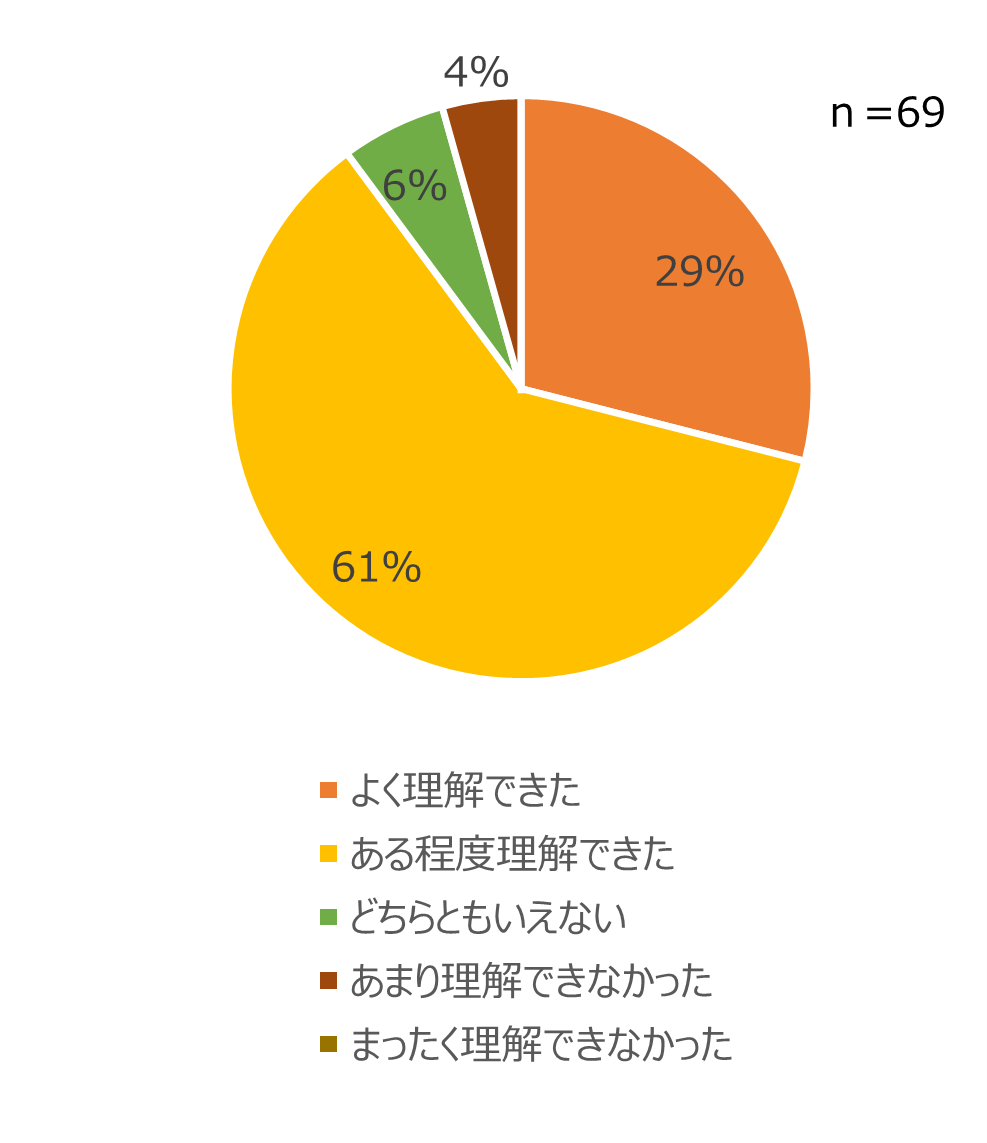

【プログラム2】では、各地域の気象台(北海道地域:札幌管区気象台、中部地域:東京管区気象台、九州・沖縄地域:福岡管区気象台)より、地域気候変動適応計画を策定する上で基本となる地域の気候の現状と将来予測について最新の情報を提供いただきました。また、情報の入手先や入手方法について解説いただき、困ったときは各地域の気象台に気軽に問い合わせるようにとの心強いメッセージを頂戴しました。

| 講義のレベルは? | 参加者からのコメント |

|---|---|

|

|

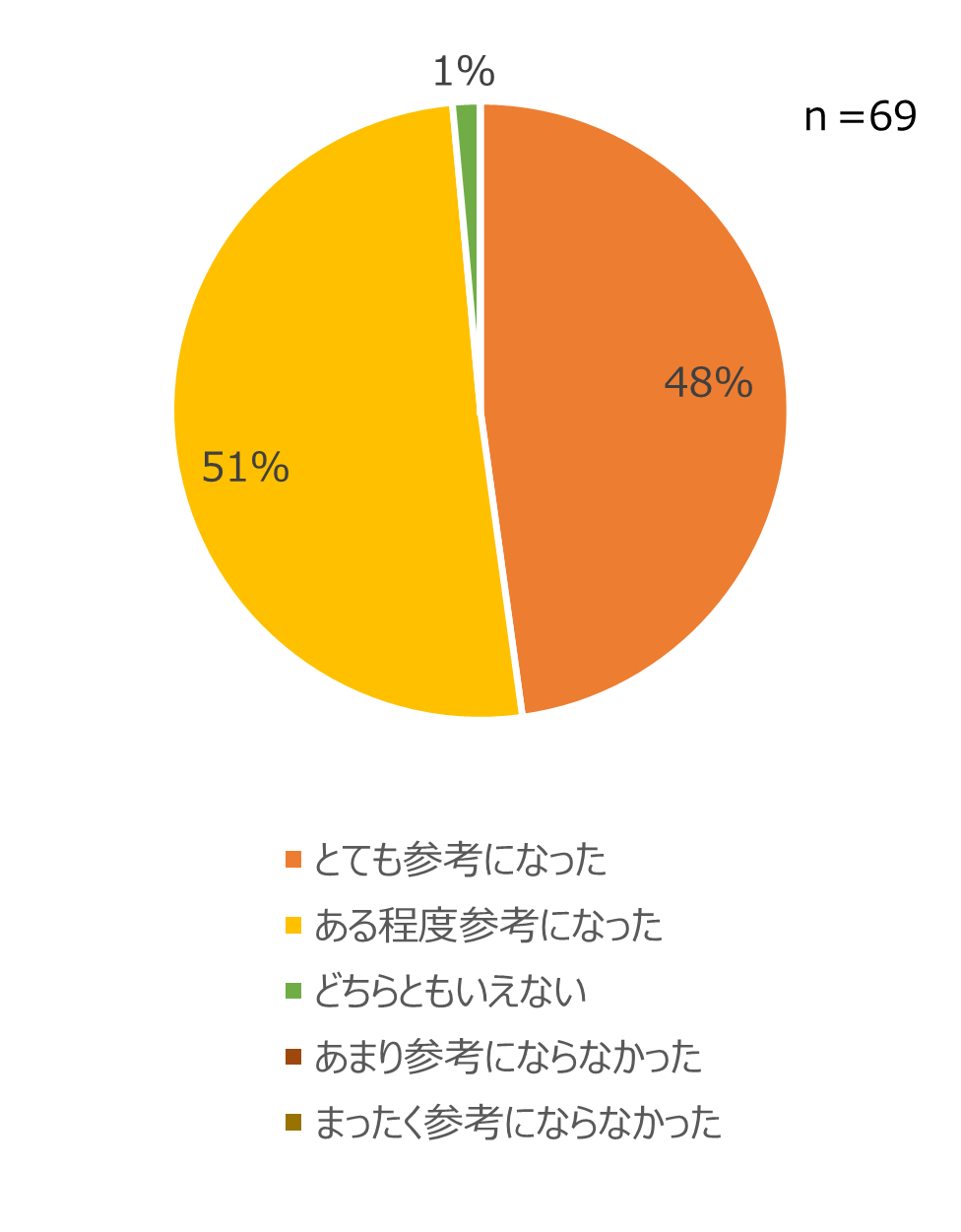

【プログラム3】では、国立環境研究所の気候変動適応推進専門員の大山より、環境省が平成30年11月に作成した「地域気候変動適応計画策定マニュアル」について、新たな情報も加えながら、その活用方法に関する説明を行いました。必ずしもこのマニュアルに沿って計画を作成することが必須ではありませんが、新たに地域適応計画を作成する上でたいへん役立つ手引きと考えています。

| 講義のレベルは? | 参加者からのコメント |

|---|---|

|

|

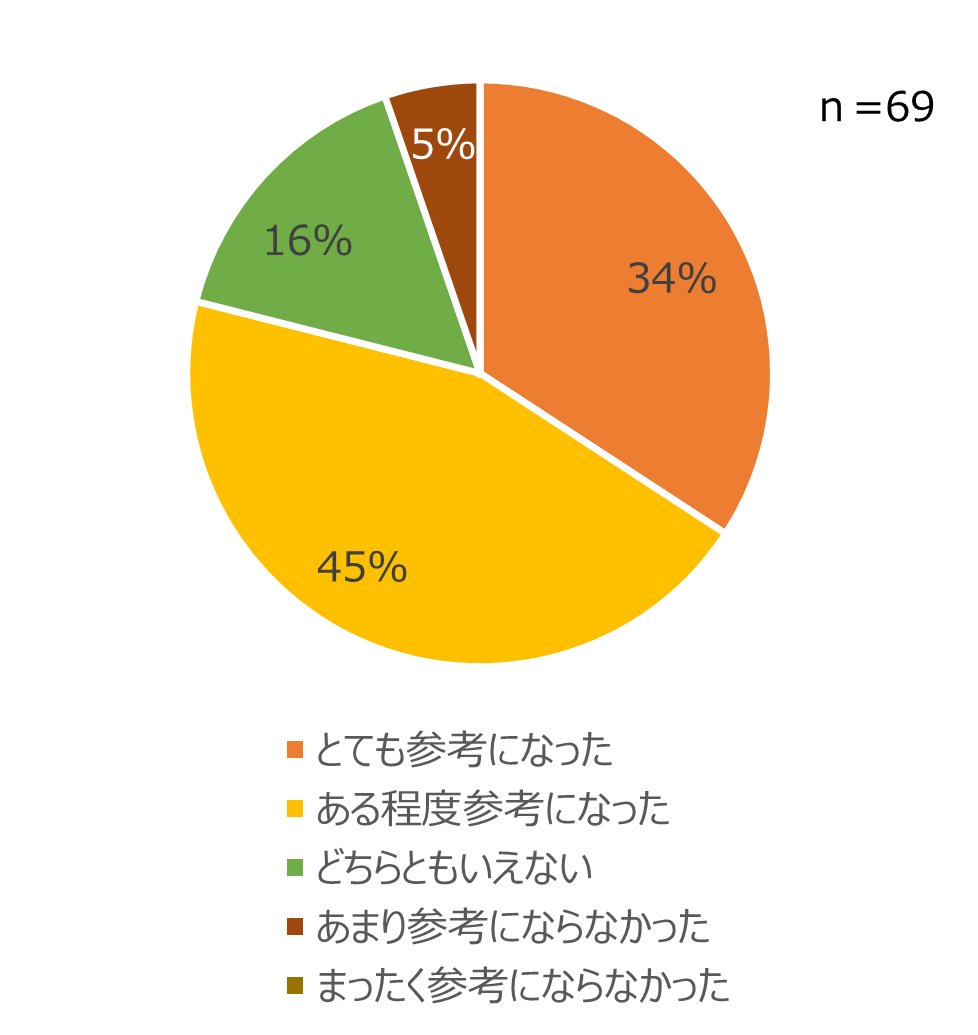

【プログラム4】では、すでに地域適応計画を策定された各地域の都道府県および市(北海道地域:北海道/札幌市、中部地域:長野県/京都市、九州・沖縄地域:沖縄県/北九州市)から、地域適応計画策定の具体的な事例を紹介いただきました。計画の概要と策定に至るまでの計画策定スケジュール、庁内調整方法、科学的知見の収集方法、影響評価の方法等に加え、地域特有の取組事例や普及啓発の方法等、これから計画の策定を目指している地方公共団体の方々にとってたいへん示唆に富んだ内容をお話しいただきました。

| 評価 | 参加者からのコメント |

|---|---|

|

|

【プログラム5】では、官民連携による地域の適応推進事例について紹介いただきました。北海道地域では、北海道銀行様より地域の金融機関の立場から、気候変動の影響を受ける地場産業を持続可能なものにするための取組を、九州・沖縄地域ではひろぎん・エリアデザイン様より地域の金融機関としての適応推進の取組についてお話しいただきました。

| 評価 | 参加者からのコメント |

|---|---|

|

|

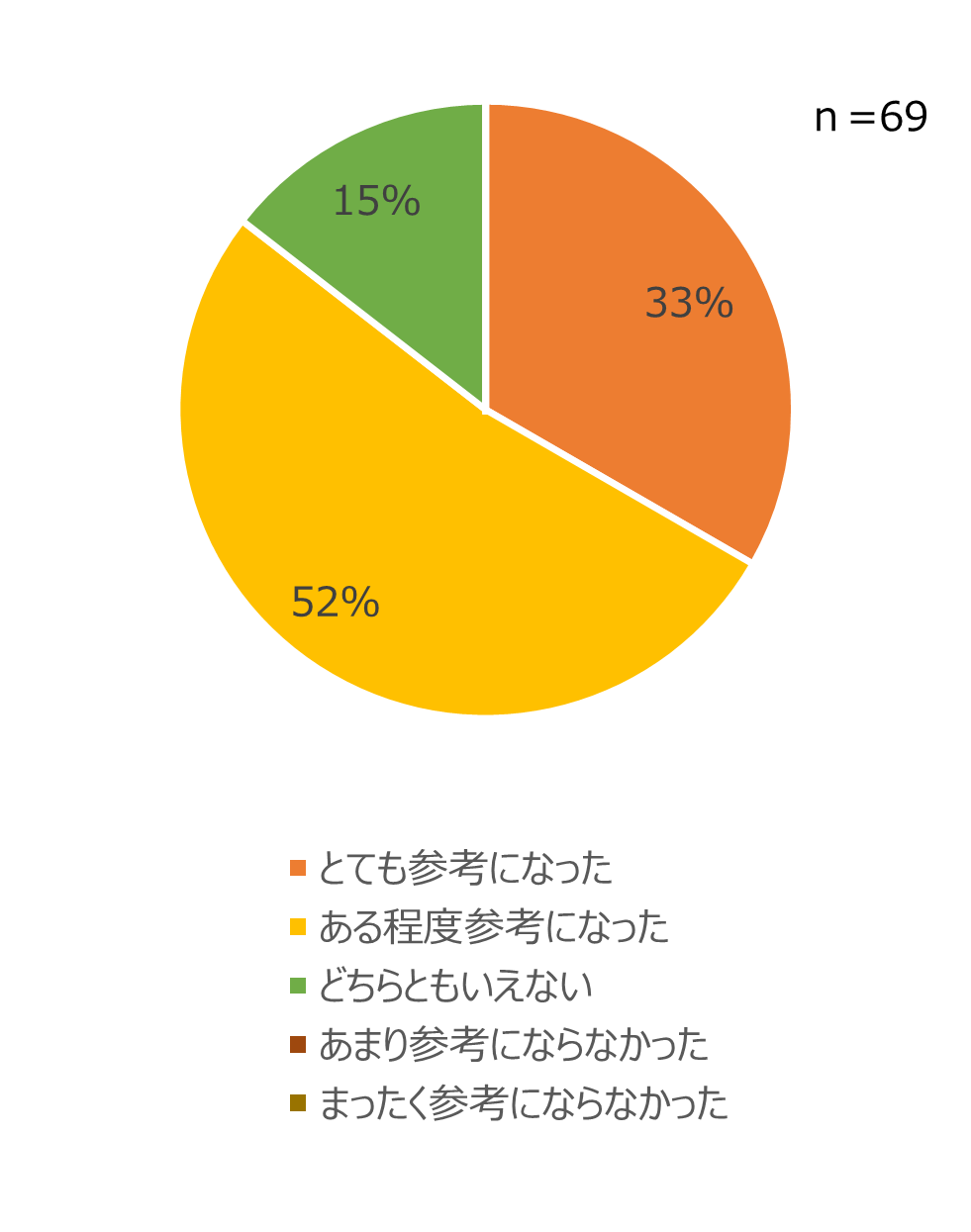

【プログラム6】では、プログラム4で事例紹介をいただいた地方公共団体の講演者の皆様、環境省の各地方環境事務所(北海道、中部、九州・沖縄)の担当官の皆様、国立環境研究所気候変動適応センターメンバーの間で、2つのテーマに絞ってパネルディスカッションを行いました。1つ目は「気候変動適応計画を作るに当たって必要となる科学的知見の収集方法について」、2つ目は「計画の策定および適応策の実施に向けた部局間連携の工夫について」をテーマとして取り上げました。各登壇者の皆様から経験談に基づく具体的なお話をいただき、参加者の皆様との間で活発な質疑が交わされました。

| 評価 | 参加者からのコメント |

|---|---|

|

|

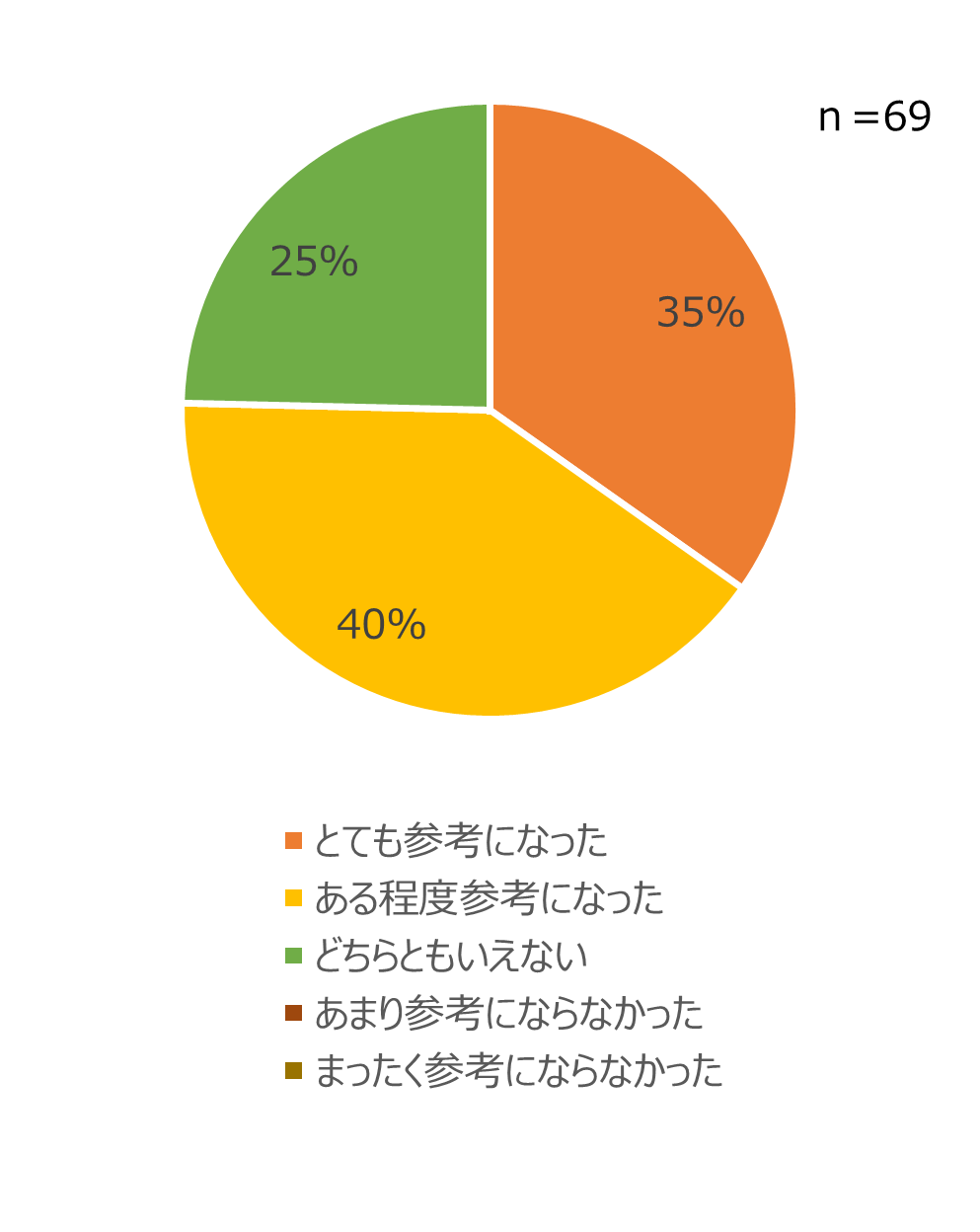

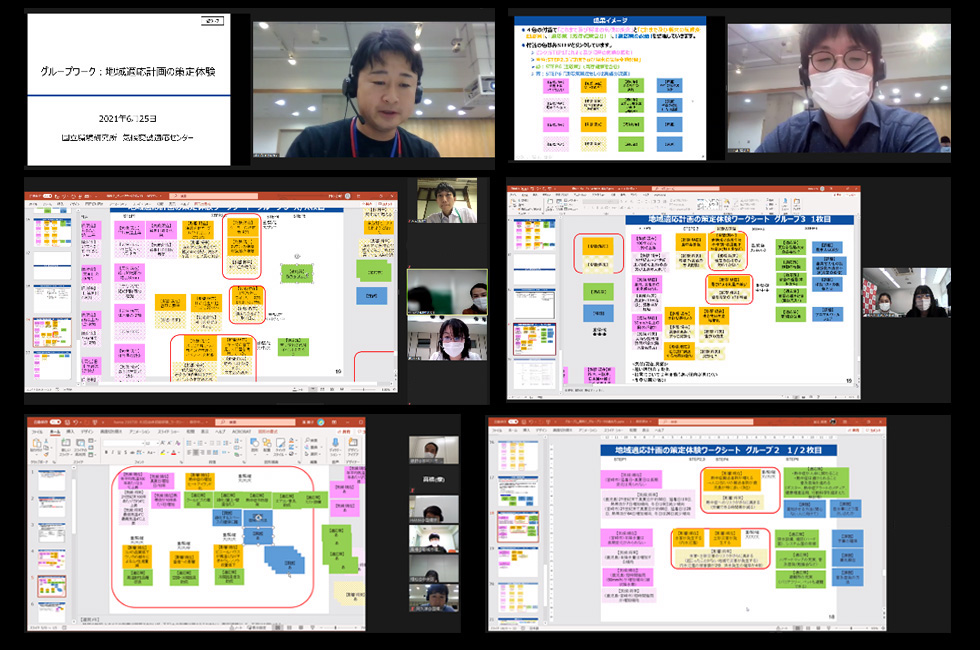

【プログラム7】では、少人数のグループに分かれ、「地域気候変動適応計画策定マニュアル」のSTEP1~3、5、7に相当する計画策定作業を模擬的に行いました。比較的地域条件が類似した地方公共団体の皆様4~5人でグループを構成し、適宜アドバイザーにも加わっていただき、国立環境研究所のメンバーがファシリテーターや記録係を務め、グループワークを進行しました。実際に手を動かしながら、気候変動影響等に関する情報収集作業を行い、どこに使える情報があるのか、関連する情報取得ツール等の活用方法について理解を深めていただきました。グループワークの成果および気づきに関して2つのグループから発表いただくとともに、研修終了後各地域の参加者に各グループが作成した資料をお送りし、情報の共有を図りました。

| 評価 | 参加者からのコメント |

|---|---|

|

|

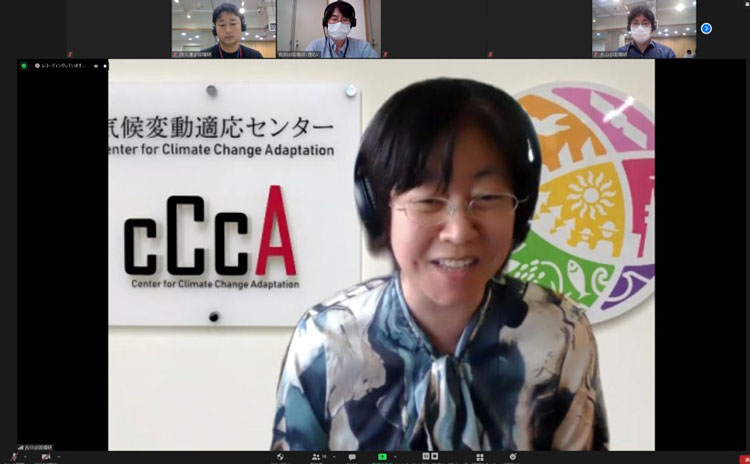

【主催者あいさつ】

Ⅲ.その他アンケート結果について

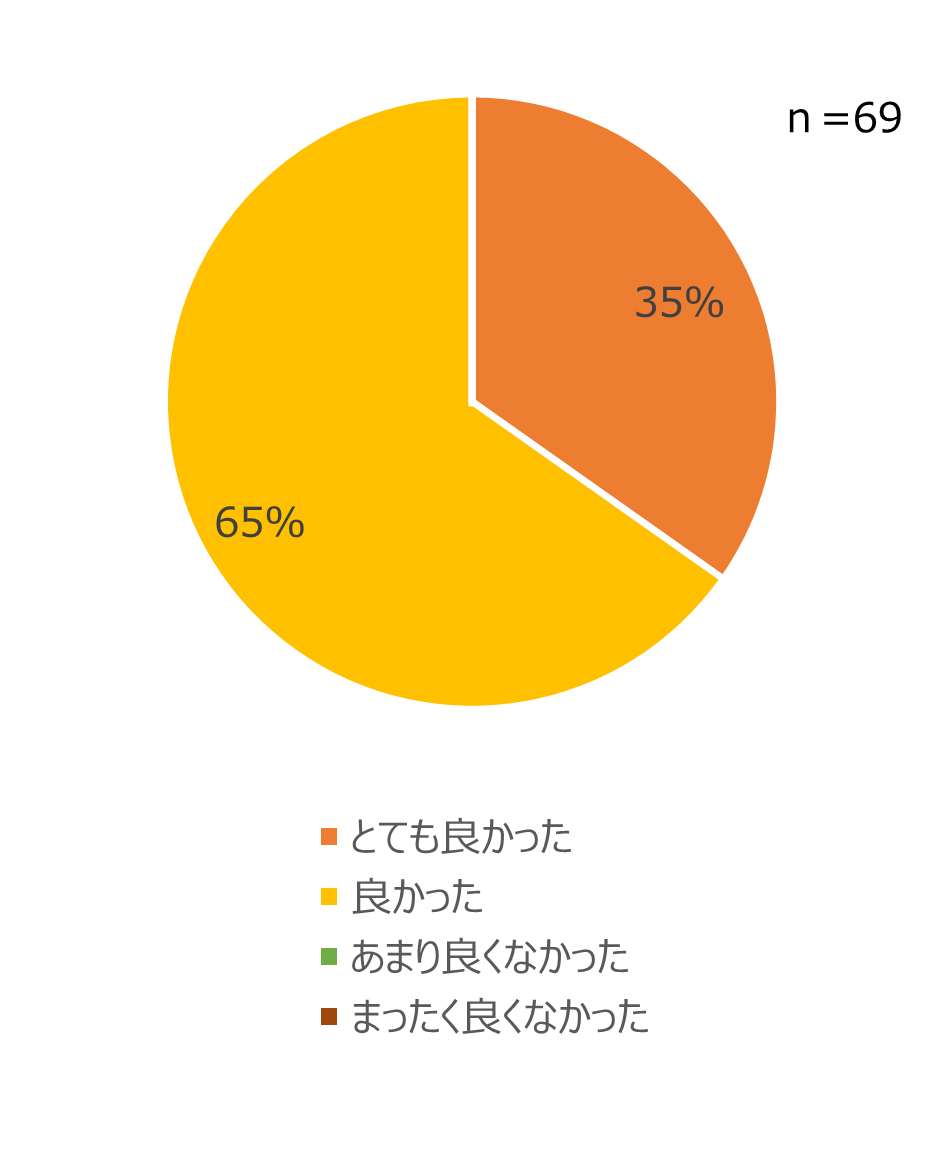

| オンライン開催の感想は? | コメント |

|---|---|

|

|

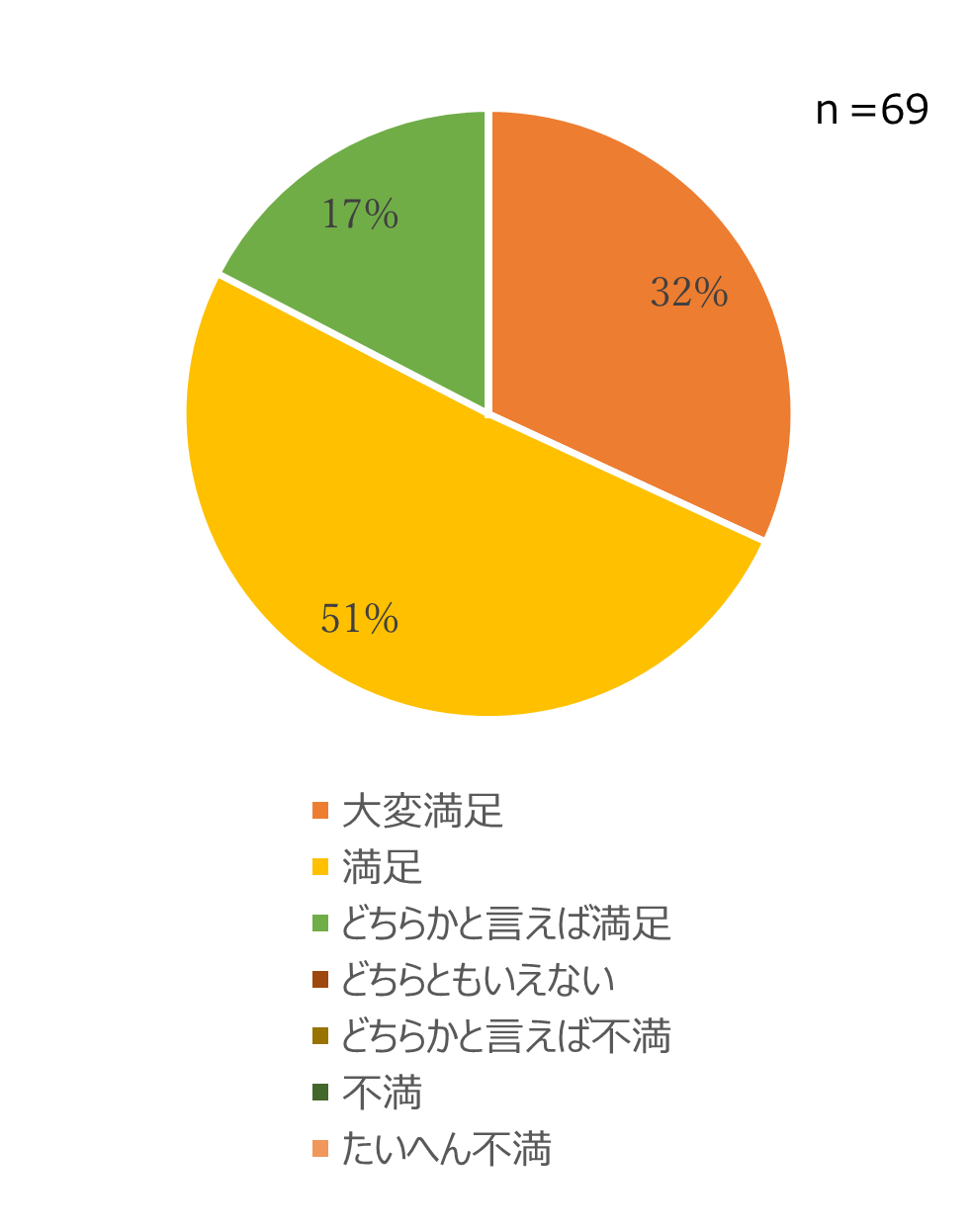

| 研修全体を通しての満足度は? | その理由 |

|---|---|

|

|

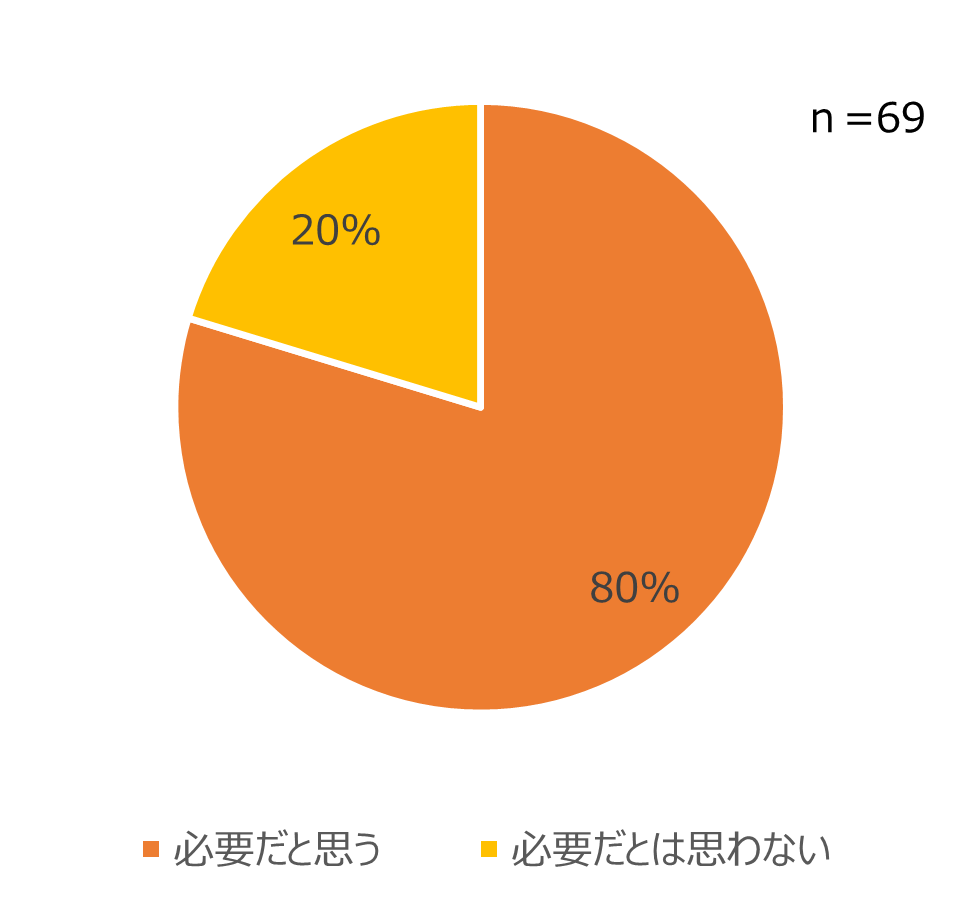

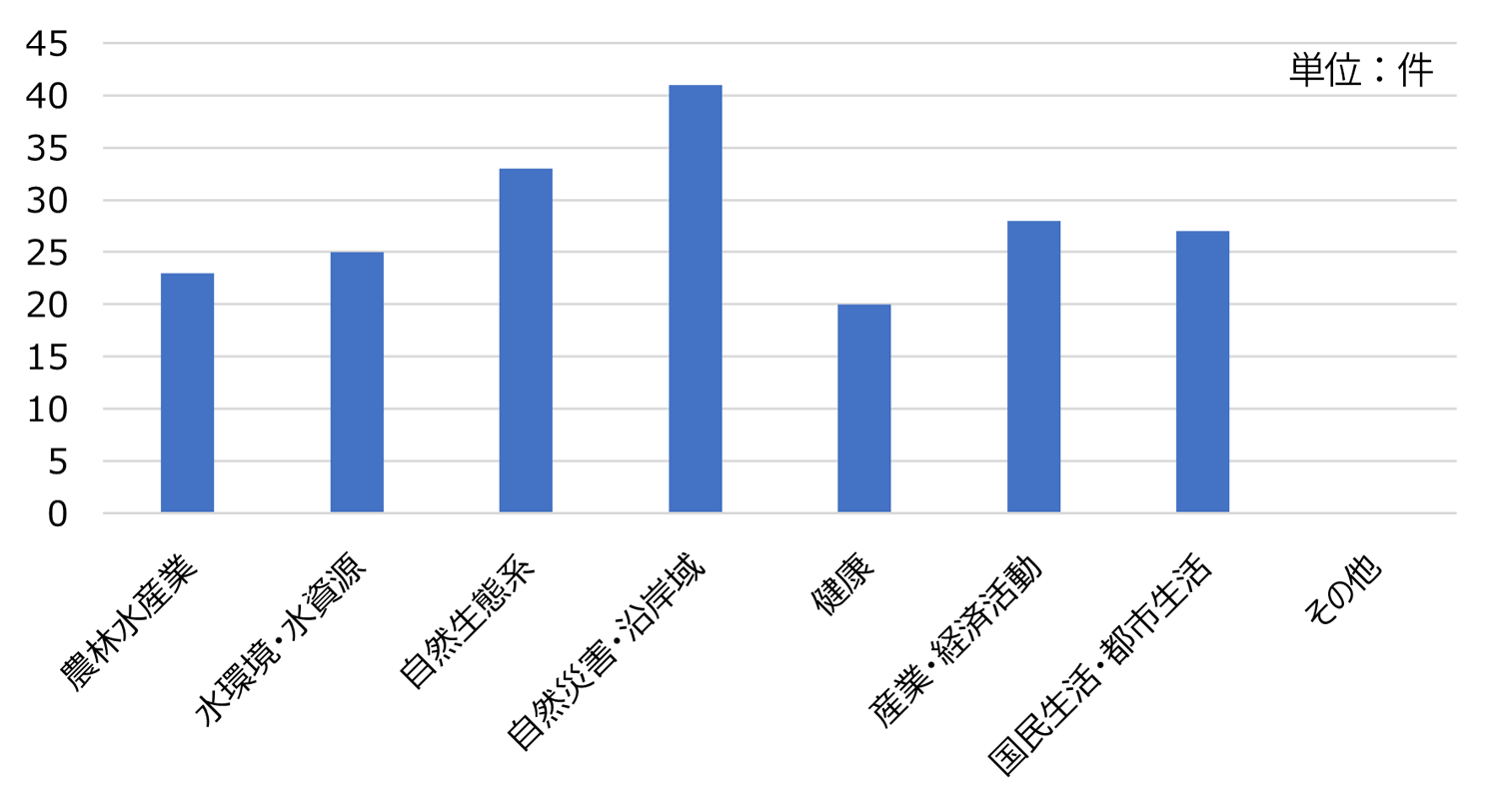

| より専門的な講義は必要か? | 特に関心の高い分野は? |

|---|---|

|

|

| 今後受講を希望する研修は? |

|---|

|

| 環境省・国立環境研究所気候変動適応センターへの要望は? |

|

アンケートでは研修全体を通しての満足度をお聞きしましたが、「たいへん満足」「満足」との回答が合わせて83%、「どちらかと言えば満足」との回答が17%と、おおむね高い評価をいただきました。一方、今回の研修の課題や改善点ついても具体的なご指摘をいただきました。

また、皆様から今後受講を希望される研修内容や、国立環境研究所気候変動適応センターに対するご要望も数多くお寄せいただきました。ご協力に感謝しております。気候変動適応センターでは、今後とも地方公共団体等の皆様からの要望を踏まえながら研修を企画していく所存です。

今回の研修が、地方公共団体等の皆様にとって、地域における気候変動適応計画の策定や、適応策の推進の一助となりますことを願っています。