「令和4年度 気候変動適応研修(中級コース)」の開催概要およびアンケート集計結果報告

Ⅰ.研修概要について

| 開催日 | 令和5年1月18日(水)10:00~15:00 |

|---|---|

| 開催方法 | オンライン開催(Zoomミーティング) |

| 主催 | 国立環境研究所 気候変動適応センター |

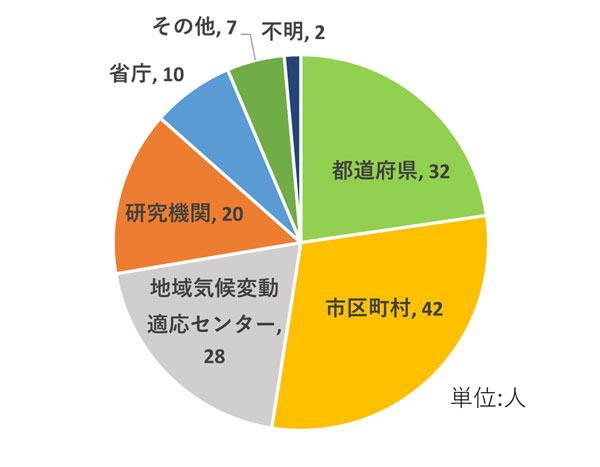

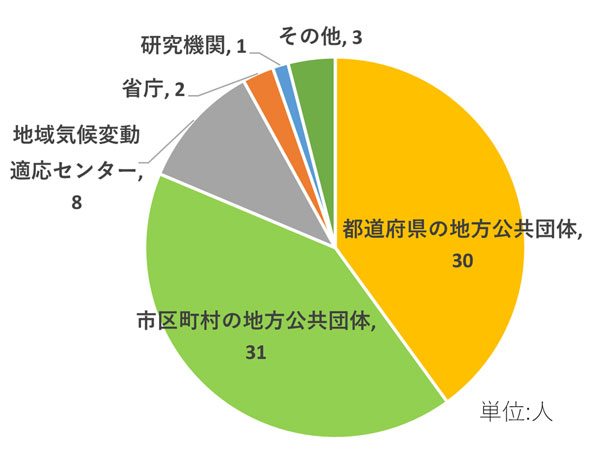

地方公共団体や地域気候変動適応センターの担当者を対象に、地域気候変動適応計画の策定や適応策の推進に必要となる科学的知見の習得を目的として、専門家による講義を中心とした研修会を開催しました。今回は「自然共生社会」「森林防災」「水道」「衛生害虫対策」の4テーマについて各講師の皆様にご講義いただきました。

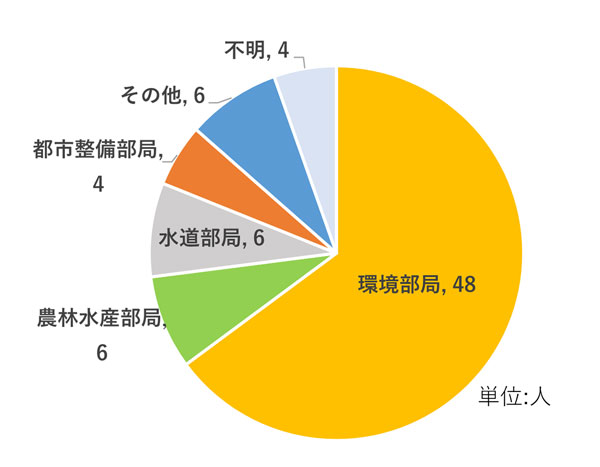

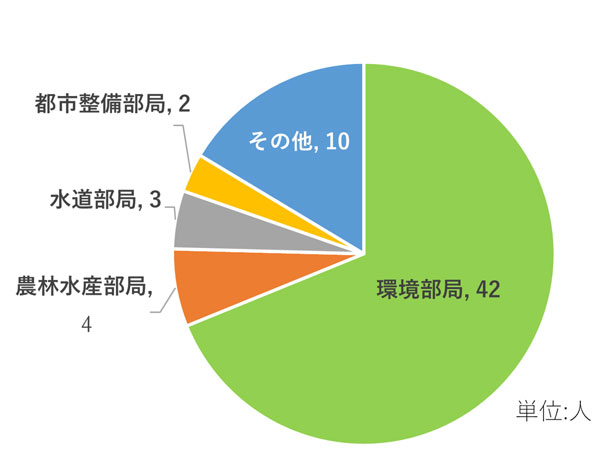

全国約70の地方公共団体、地域気候変動適応センター等から約140名の皆様にご参加いただきました。また、地方公共団体の皆様については環境部局だけではなく農林水産部局や水道部局、都市整備部局等の方々にもご参加いただきました。事後アンケートには約75名の方からご回答をいただきました。

以下、各講義の概要およびアンケート集計結果の一部をご報告します。

| 参加者所属 計141人 | うち都道府県・市区町村からの参加者属性 計74人 |

|---|---|

|

|

Ⅱ.各講義について

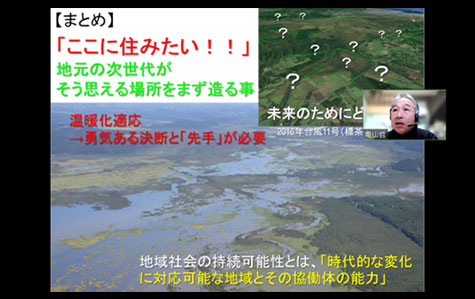

【講義1】では、国立環境研究所生物多様性領域の亀山 哲主幹研究員から、未利用農地の空間分布と定量化、土地利用デザイン支援システムについて説明があり、将来シナリオ(2050年)に基づく自然共生地域創り「スマートビレッジ」に関してご提言いただきました。

【講義2】では、森林総合研究所の玉井 幸治研究ディレクターから、森林の洪水緩和機能について観測データを基にご説明いただき、森林の防災減災機能に基づいた森林管理の考え方から、森林の伐採植栽における留意点をわかりやすくご講義いただきました。

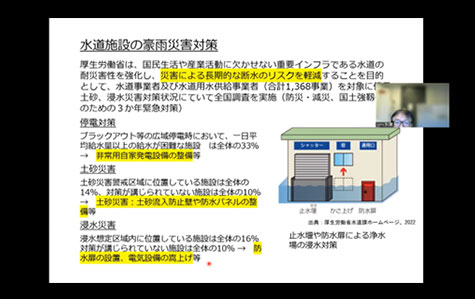

【講義3】では、国立保健医療科学院の秋葉 道宏特任研究官から水道分野の気候変動適応への取組についてご説明いただきました。水道事業の定義から、気候変動の影響や今後の水道事業の方向性など幅広い内容をわかりやすくご説明いただきました。

【講義4】では、国立感染症研究所の駒形 修主任研究官から衛生害虫対策から考える気候変動適応策についてご説明いただきました。デング熱を媒介するヒトスジシマカの分布域拡大の状況や、非常時の備えとして媒介蚊の駆除訓練の紹介や避難所でのハエ対策等で必要なことをご紹介いただきました。

Ⅲ.アンケート結果について

| 回答者所属 計75人 | うち地方公共団体からの回答者所属 計61人 |

|---|---|

|

|

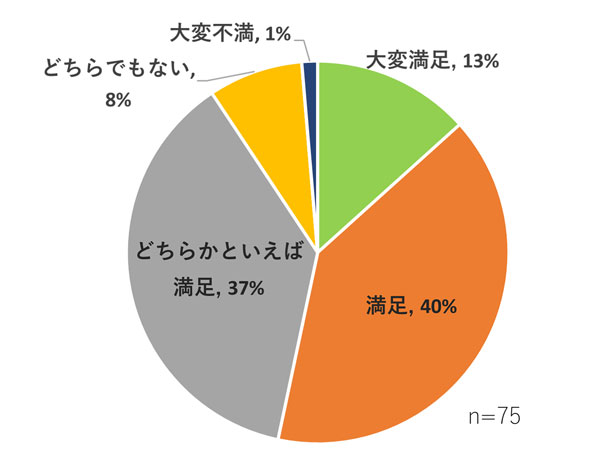

| 研修全体を通しての満足度は? |

|---|

※どちらかといえば不満・不満:0人 |

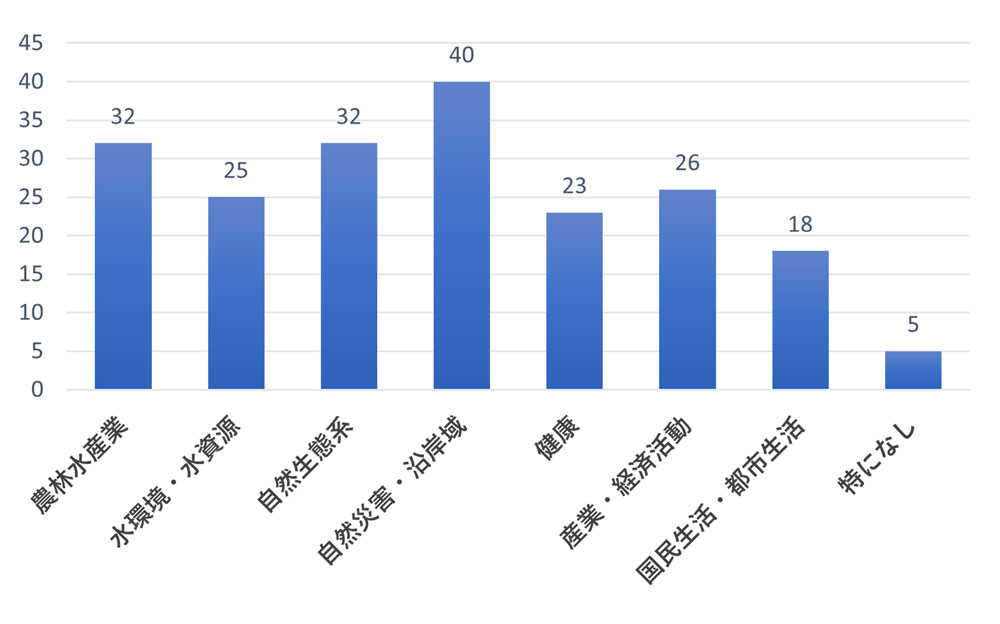

| 今後、中級研修レベルで取り上げてほしい分野は? |

|---|

|

| 取り上げてほしい分野について、具体的なテーマ・内容は? |

|---|

|

| 自由コメント(今回の研修について) |

|---|

|

| 国立環境研究所への要望は? |

|---|

|

アンケートに記載いただいた自由記述欄から一部を抜粋いたしました。他にもたくさんの貴重なご意見を賜ることができました。皆様からいただきましたご意見につきましては、今後の研修やA-PLATの充実に活かしていきたいと考えております。ご協力ありがとうございました。