令和6年度 地域気候変動適応計画策定研修の開催概要及びアンケート集計結果報告

I.研修概要について

| 開催日 | 令和6年8月8日(木) |

|---|---|

| 開催方法 | オンライン開催(Webexを利用) |

| 共催 | 環境省・国立環境研究所 気候変動適応センター |

地域気候変動適応計画の新規策定を検討している地方公共団体を主な対象として、「地域気候変動適応計画策定マニュアル」の説明や地方公共団体による計画策定事例の紹介、「地域気候変動適応計画作成支援ツール」の使い方など計画策定に係る研修を実施しました。

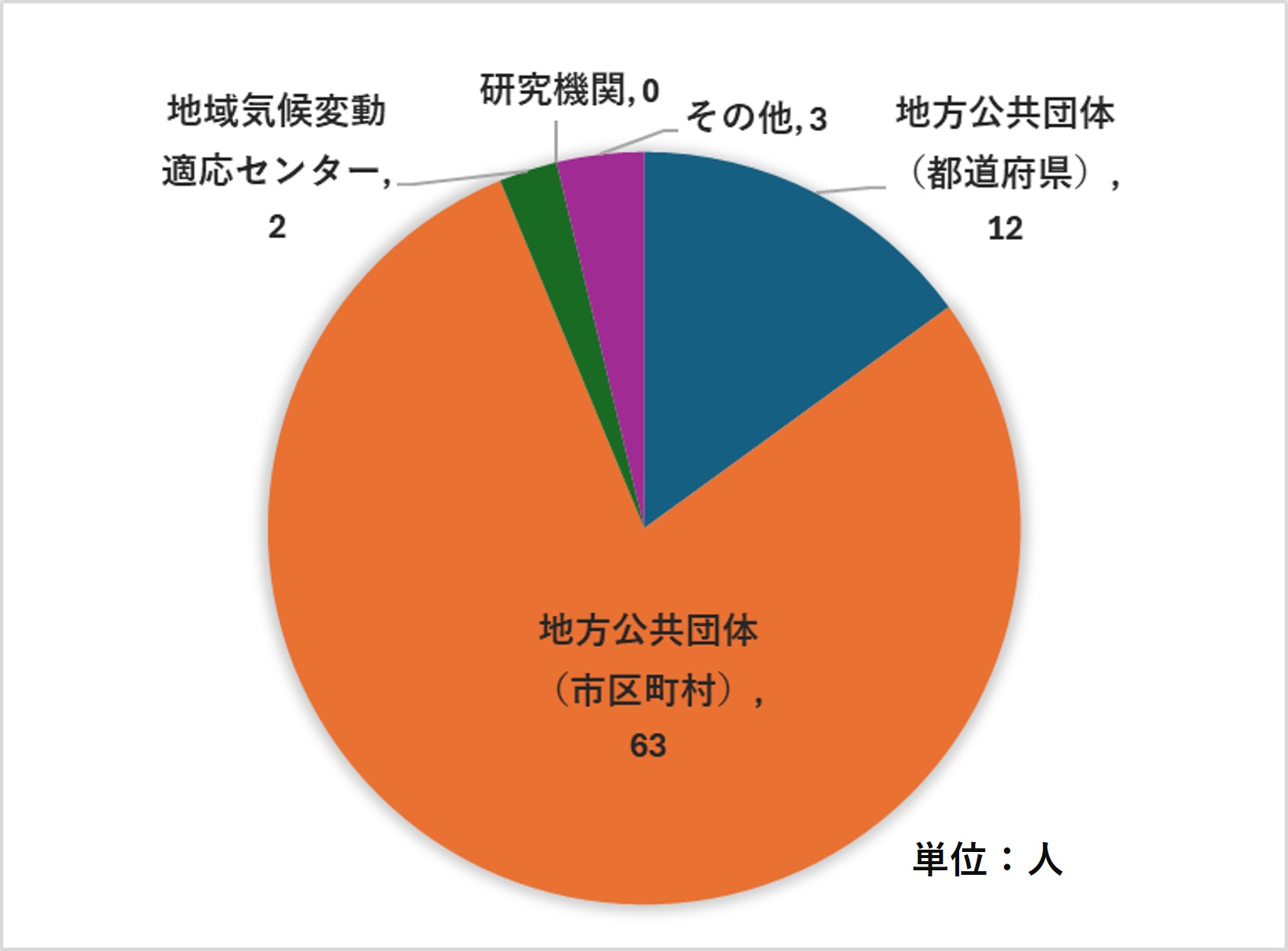

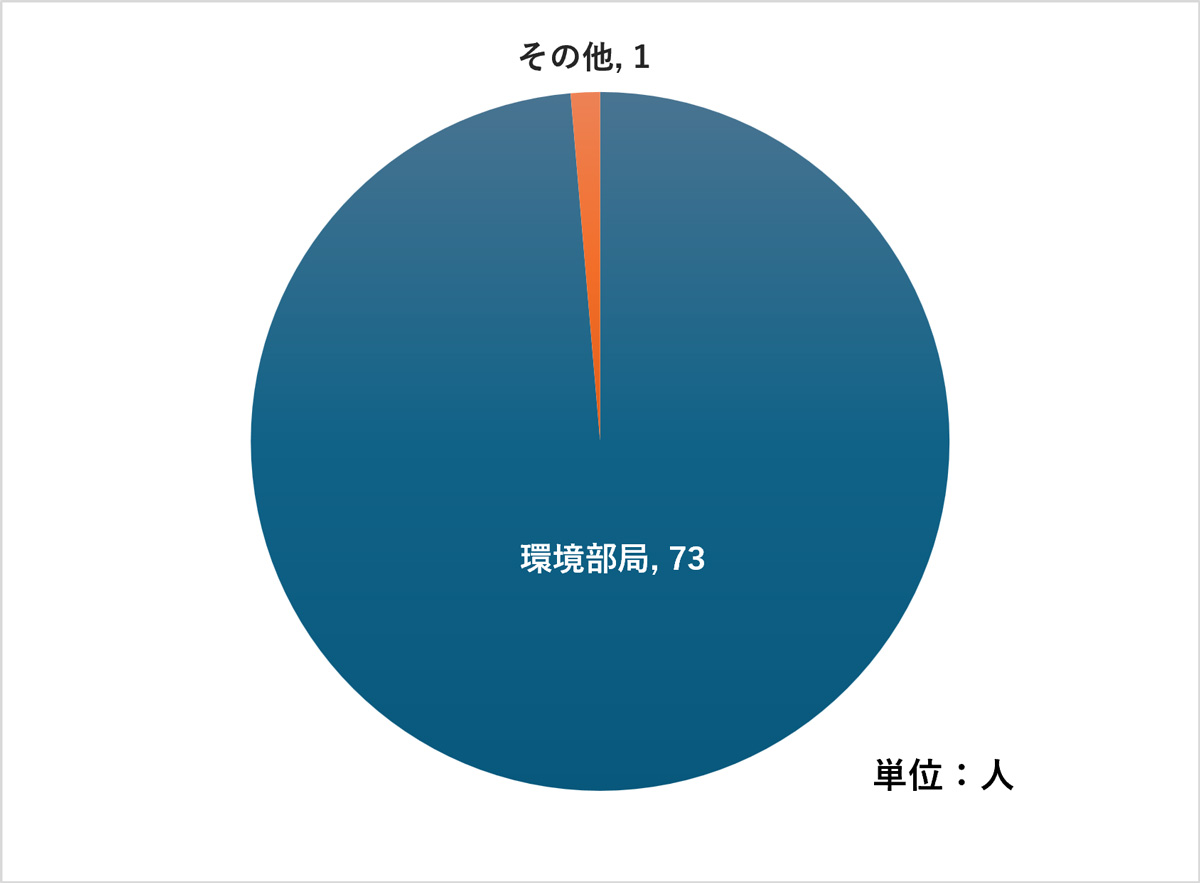

研修には約160名の皆様にご参加いただきました。また、事後アンケートには80名の方から回答をいただきました。

Ⅱ.プログラム

プログラムの中から、「地域における計画策定事例の紹介」について概要をまとめました。

現在、適応計画を策定中である美幌町からは、実行計画と適応計画を一体的に策定することになった経緯や適応の取り組み、計画策定にあたっての課題等について紹介がありました。参加者からは災害時のレジリエンス強化にもなるZEB庁舎建設について、きっかけや財源について質問がありました。

適応計画を環境基本計画の個別計画として策定した苫小牧市からは、策定スケジュールや関係課との調整内容、読みやすい計画づくりの工夫等について紹介がありました。読みやすい・分かりやすい計画の見せ方を模索中との参加者から、計画の中で使用しているイラストについて質問がありました。

適応計画を環境基本計画の1つの章として策定した牧之原市からは、策定スケジュールや庁内検討部会による勉強会、環境基本計画と一体的に作成することのメリット等について紹介がありました。事後アンケートにて、庁内検討会で適応策の整理・検討を行い、関係部署を巻き込んで策定に取り組んだという説明が参考になったとのコメントがありました。

適応計画をゼロカーボンシティ計画の1つの章の中で策定した五島市からは、地域特有の適応策であり緩和策にもなる磯焼け対策や産学官民が構成員であるゼロカーボンシティ実現協議会等について紹介がありました。事後アンケートにて、再エネや温暖化対策などバラバラな対応となっているが、打開策が見えてきたように思えるとのコメントがありました。

Ⅲ.アンケート集計結果について

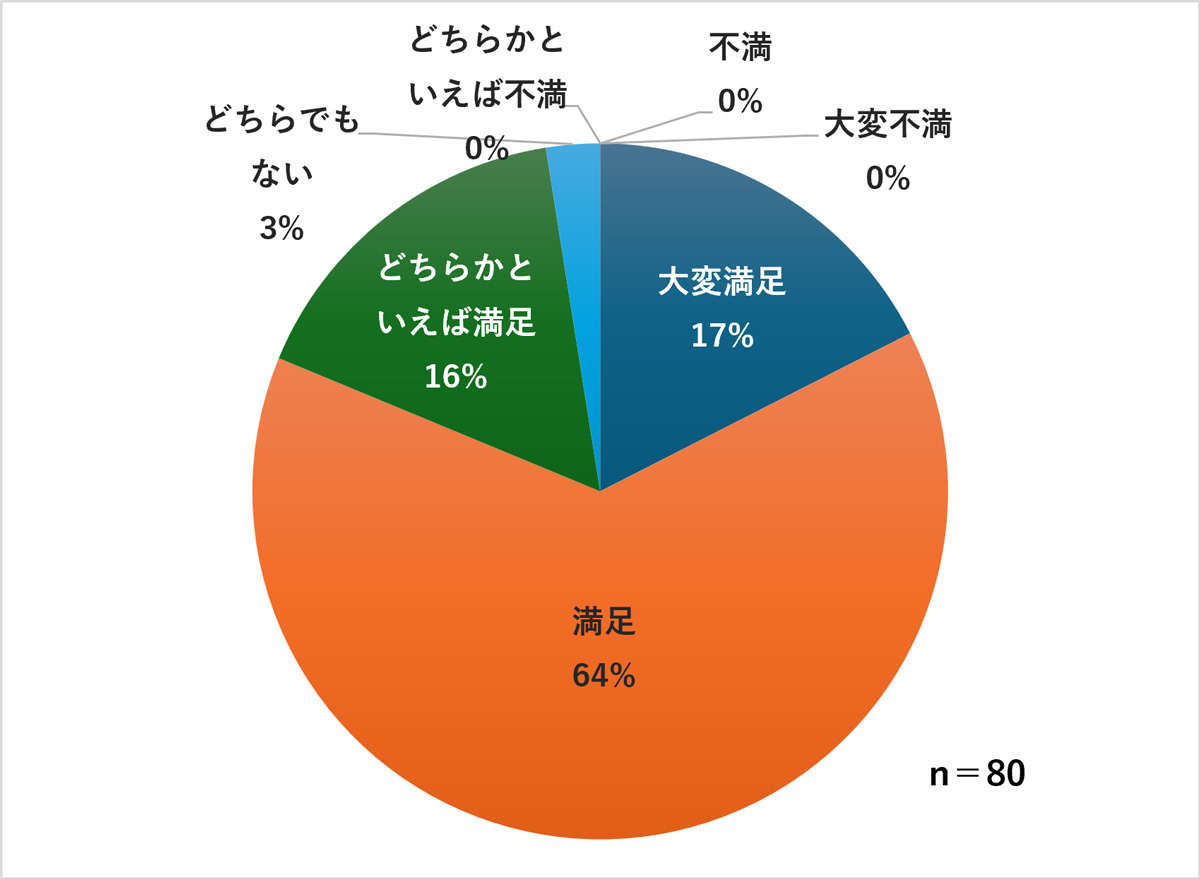

9割以上の方からご満足いただけました。

今回の説明会・研修に関する自由コメント(一部抜粋)

- 今回の研修で地域気候変動適応計画策定マニュアルが充実していることを知り、本市の計画改定の際に活用を検討したいと思った。

- 4月からの新任であるが、分かりやすかった。様々な事例を聞くことで、新しいアイディアとなり非常に有意義であった。

- 複数の自治体の計画策定までの流れを伺え、計画の見せ方や庁内連携の仕方など多くの観点で気づきが得られた。

- 自治体の事例や、A-PLATの詳細紹介があり、非常に参考となった。昨年度、苦労して実行計画(区域施策編)を策定したが、もっと早く知っていれば、組み込んで作成できたかもしれないと、少し悔やまれた。

- 自治体の事例紹介が参考になった。当県でまだ定めていない自治体にアドバイスができると思う。

- 地域気候変動適応計画作成支援ツールの具体的な情報が特に参考になった。

- 適応計画策定研修といいつつも、どうしても脱炭素の内容が多くあり、もう少し適応計画の策定・改定時の具体的な取り組みや独自の適応策の検討内容が盛り込まれているとより良い研修になると感じた。

- 策定時の事例だけでなく、改定(次期計画)までの流れなどがわかるような内容があるとよかった。また、都道府県の好事例(市町との計画策定における連携など)について聞きたい。

国立環境研究所 気候変動適応センターへの要望は?(一部抜粋)

- 地域気候変動適応計画作成支援ツールやA-PLATを知らなかった。今回のような情報提供を含めた研修があると非常にありがたい。

- 一番大変なのが身内との調整である。環境部局だけでなく、全部局の職員がツール・システムを活用して、意見出しをしてもらう方法が知りたい。

- 今後支援ツールの更新等があれば、随時知らせてほしい。

上記は、アンケートの自由記述欄から一部を抜粋させていただきました。

皆さまからいただいたご意見を参考に、今後の研修やA-PLATの充実を図れるよう努めてまいります。研修へのご参加、アンケートへのご回答ありがとうございました。

出典・関連情報