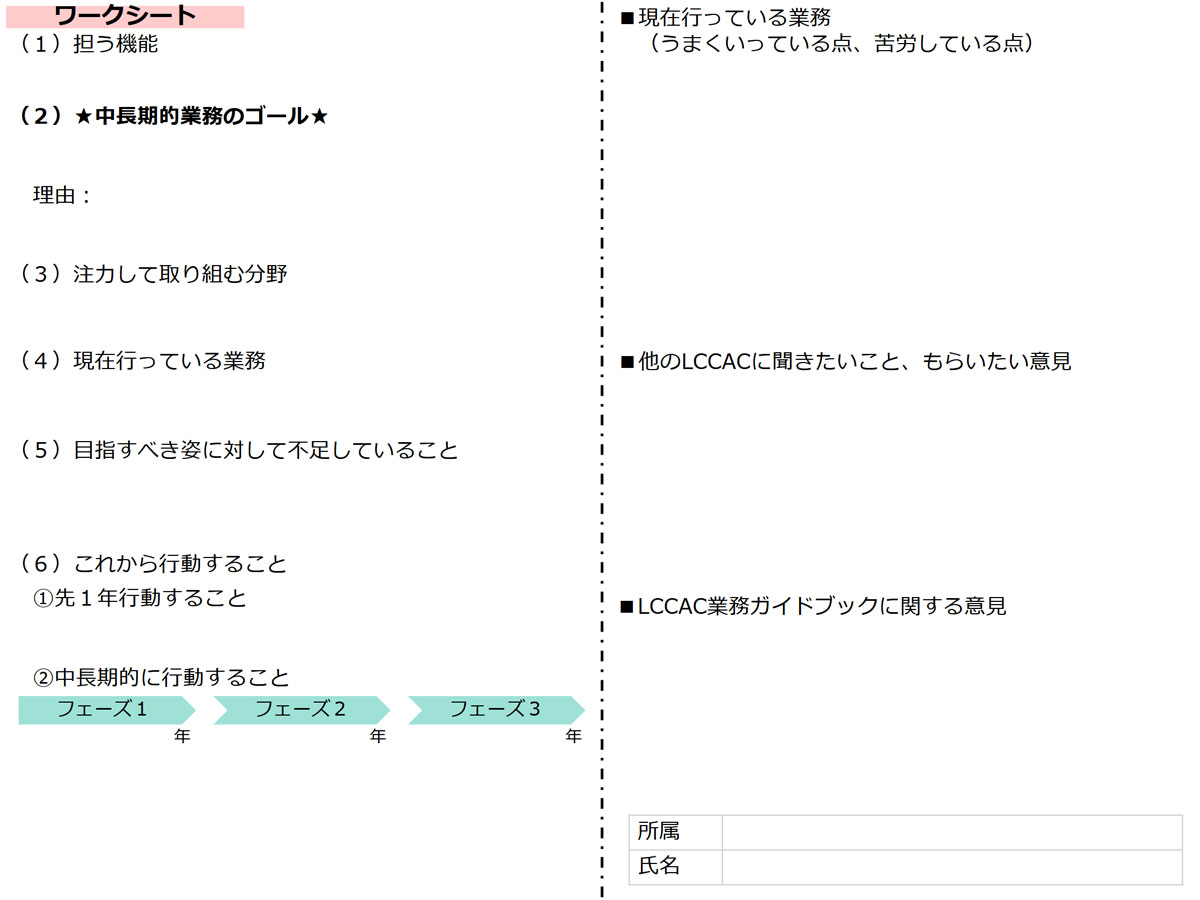

令和6年度 地域の気候変動適応推進に向けた意見交換会

| 開催日 | 2024年12月18日 |

|---|---|

| 開催地 | 航空会館ビジネスフォーラム |

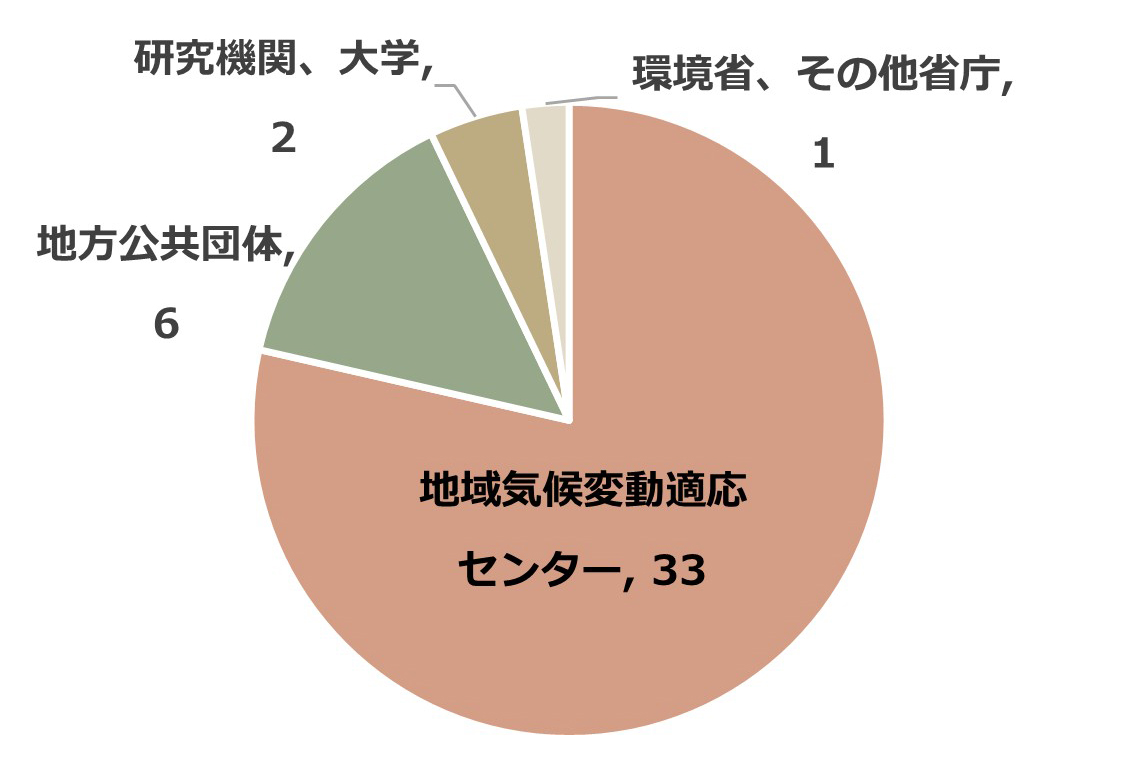

| 参加者 | 地域気候変動適応センター(LCCAC)・地方公共団体など:65名(都道府県:54、市:7) 国の研究機関:8名 |

地域の気候変動適応を推進することを目的に、「令和6年度地域の気候変動適応推進に向けた意見交換会」を開催いたしました。

地域気候変動適応センター(LCCAC)やセンター設置に取り組む自治体関係者や国の研究機関の方にご参加いただきました。

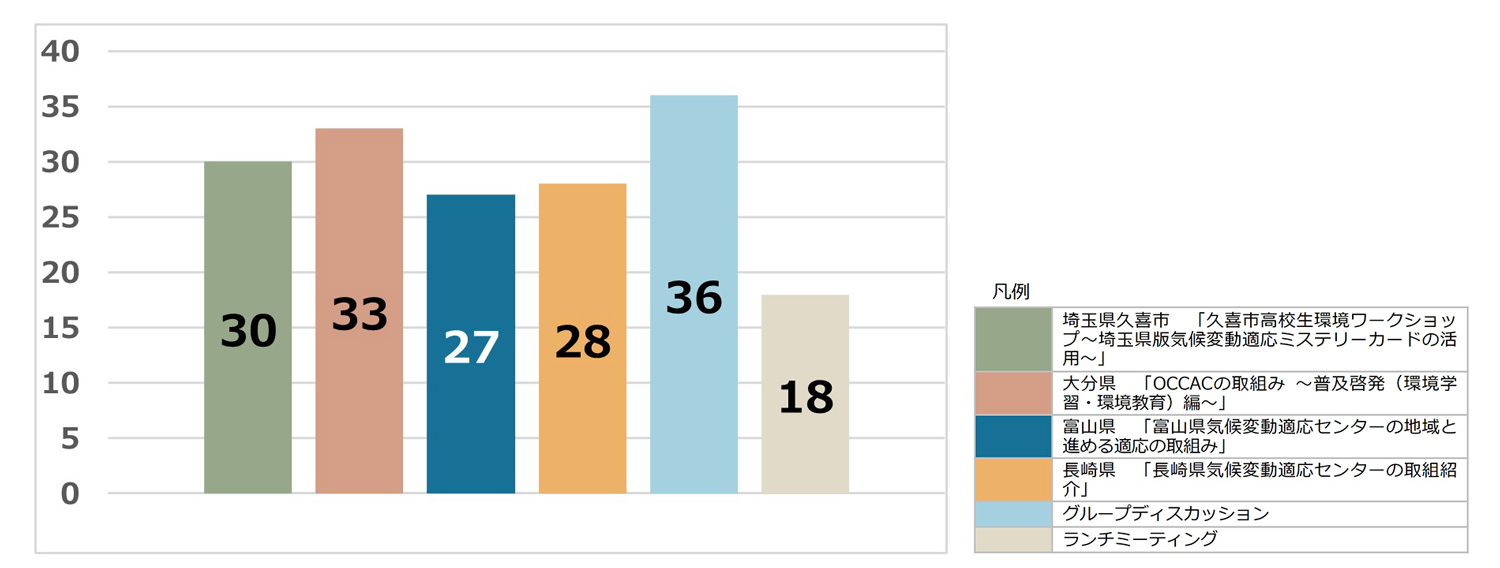

今年度は、弊所が作成中の「LCCAC業務ガイドブック」に記載するLCCACの機能に沿って、午前中に4つのLCCACから機能ごとに活動に関するご講演をいただき、午後に各LCCACが注力して取り組みたい機能ごとに分かれグループディスカッションを行いました。

講演

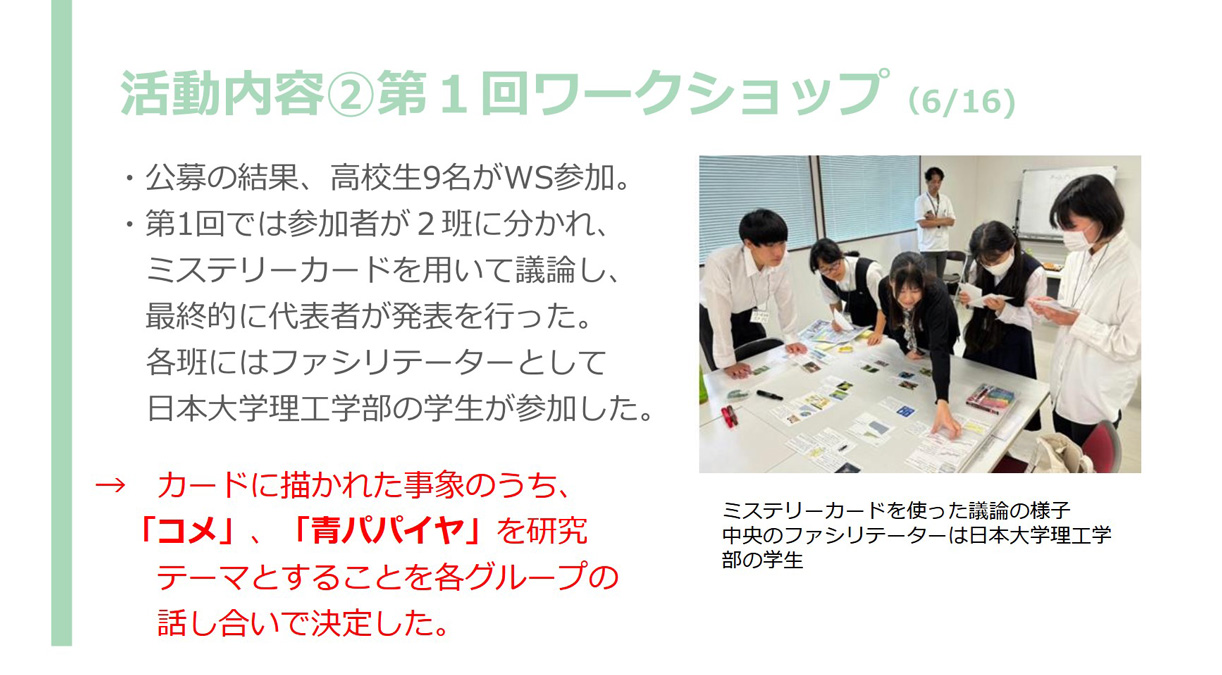

久喜市高校生環境ワークショップ~埼玉県版気候変動適応ミステリーカードの活用~

久喜市は、弊所が開発した「気候変動適応のミステリー」を活用した高校生対象のワークショップを行いました。実施に向け、埼玉県LCCACや市内の高校など関係者と相談・連携しながら、埼玉県版のミステリーカードの作成を進めました。さらに、ワークショップの成果を活用して、埼玉県で栽培している高温耐性品種の「コメ(彩のきずな)」と「青パパイヤ」の認知向上に向けた普及啓発活動(適応策の実践)を高校生とともに行いました。

地域での環境学習の輪を広げる上で、LCCACが地域の人材資源をつなぐ「ハブ」の役割を果たし、地域の関係者と協力することの重要性を紹介いただきました。

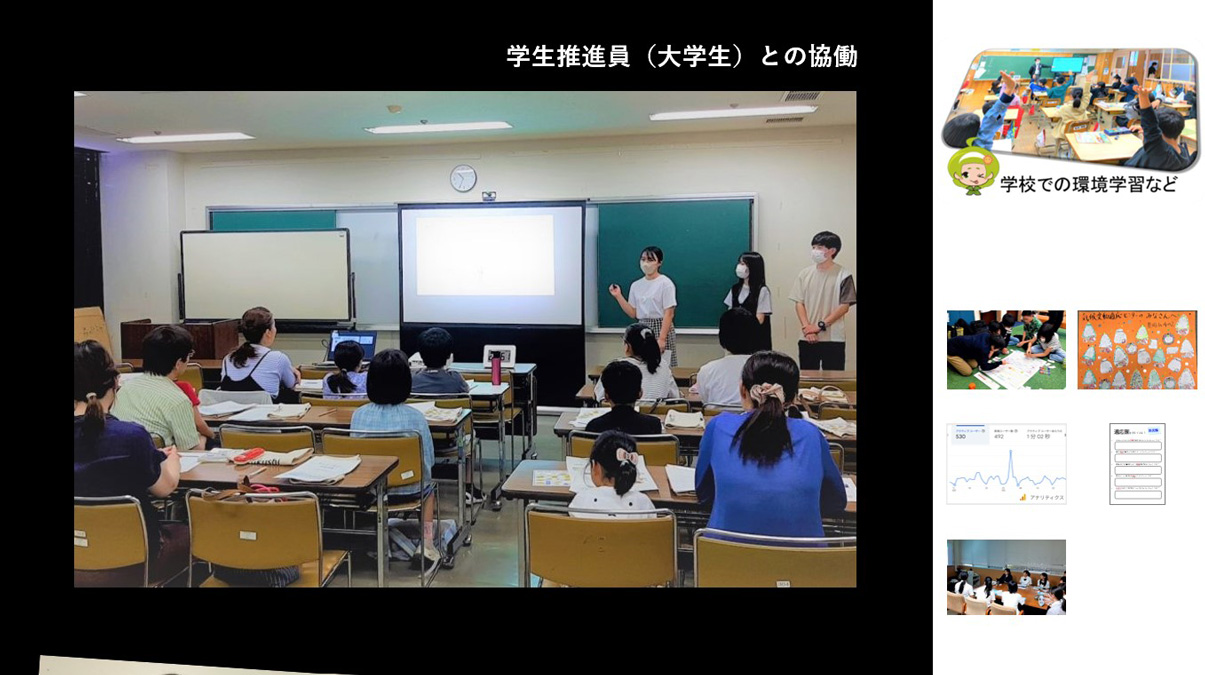

OCCACの取組み~普及啓発(環境学習・環境教育)編~

OCCAC(大分県LCCAC)からは普及啓発の取組について説明いただきました。同センターのHPでは、OCCACのキャラクター「めじろさん」を活用した情報発信、広報誌「OCCAC通信」、動画、クイズなどを用いて、わかりやすく気候変動の影響と適応策について発信をしています。また、児童・生徒向けに学校の授業やフリースクールを活用しながら、気候変動を学べる機会を提供するほか、「大分県地球温暖化防止活動学生推進員」と協働で普及啓発にも取り組んでいます。そのほかにもさまざま対象に向けた普及啓発について紹介いただきました。

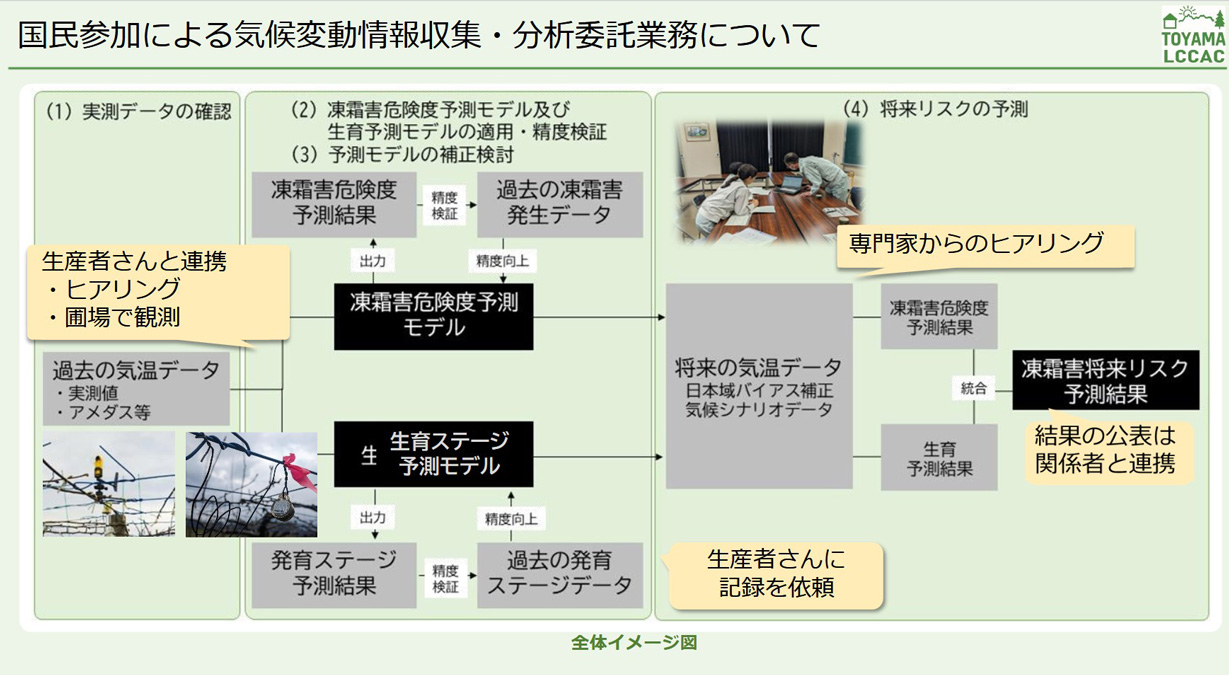

富山県気候変動適応センターの地域と進める適応の取組み

富山県からは、環境省の事業(「国民参加による気候変動情報収集・分析事業」)を活用した、関係者と密接に連携した農業分野における適応策の推進の取組についてご紹介いただきました。

富山県で生産している「日本なし」は、凍霜害の影響を受けている可能性があり、農協、富山農林振興センター、県果樹研究センターの協力を得て、現地調査の計画立案を行いました。研究を行う上で、生産者の方々の協力が不可欠ですが、生産者のもとに通いながら、伝聞・感覚的なものをデータ化することで、指導者・生産者の信頼を獲得していきました。

地域のハブとしての役割を担うために、生の声を大切にすること、国や研究機関、庁内、センター内、市民など様々な人を巻き込むことが重要であることを説明いただきました。

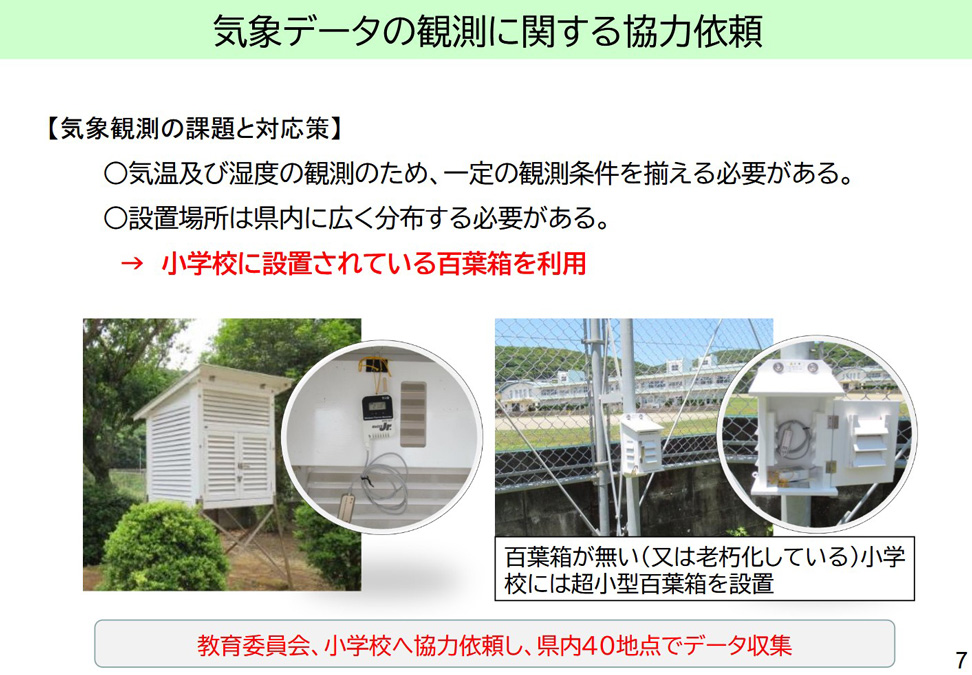

長崎県気候変動適応センターの取り組み(関係機関との連携)

長崎県では研究などで行った関係機関との連携についてご紹介いただきました。

熱中症発生の地域特性と気象との関連性に関する研究では、熱中症発生の危険性の地域ごとの違いを明らかにするため、教育委員会、小学校と協力し小学校に設置されている百葉箱から暑さ指数に関するデータの収集を行い、また県内の10消防局(本部)と協力し熱中症救急搬送者数に関するデータを収集しました。

また、こうしたデータを用いて、地域の実情に応じた注意喚起・啓発を各市町村の担当部局と連携して行うなど、情報収集から施策支援まで様々な機関と連携しながら協力体制を構築する必要性についてご説明いただきました。

グループディスカッション

グループディスカッションでは、参加者があらかじめ記入したワークシートをもとに、「LCCACとして注力して取り組みたい機能」ごとにグループに分かれ、「中長期的にLCCACとして目指すべきゴール」等について意見交換を行いました。

各機能とグループの内訳は以下のとおりです。

- 「普及啓発・環境教育」機能で45名7グループ

- 「分析・調査・研究」機能で15名2グループ

- 「施策支援」機能で6名1グループ

- 「ステークホルダー連携」で7名1グループ

普及啓発・環境教育のグループからは、普及啓発・環境教育を実施した際のアウトカムをどのように設定するべきか、無関心層や低年齢層へのアプローチをどのように行うかなどの課題が出たほか、教育委員会や農林部局、健康部局など庁内の他部局との連携事例(県の農産品PRイベント等)、また、外部の団体との連携事例(Jリーグや大塚製薬)なども紹介いただきました。さらに先駆的な事例として、家電量販店との連携(緩和・適応の行動変容により地域経済活性化)、地球温暖化防止学生推進員との連携(恋愛マンガ×適応)などの紹介もありました。

分析・調査・研究のグループからは、どうすれば県民・市民に役立つ情報を提供できるか(県民・市民の研究ニーズの収集/研究成果の社会還元)といった課題・悩みの共有のほか、人員が不足しているケースも多く、所属している部局の中での連携に加え、部局間の連携が重要という話も出ました。また、LCCAC業務ガイドブックについて、地域センターの業務(機能)の最大公約数的なものがあるとよいといった意見がありました。

施策支援のグループからは、適応センターとして情報収集を行いつつ、部局間連携をすることが大切という話が出たほか、住民に情報を伝える際、データを活用すると受け手の理解度もあがるなど、わかりやすく見える化して伝えることが大切という話題もありました。センターの設置母体に関して、地環研単独設置の場合、本庁の行う施策(計画策定)との役割が曖昧になるとの意見もありました。さらに、暑熱は共通する重要課題として、担当部署自体の違い(環境担当/保健担当)や、地域データの活用の重要性等の議論がありました。なお暑熱関連でこのほか、高齢者への声掛けに関して、民生委員との連携の事例、Alexaと連携した新たなビジネスのアイデア等の話もありました。

ステークホルダー連携のグループからは、庁内の連携、市町村との連携、住民との連携の3つの連携について主に議論があり、他の機関とどのように情報共有しながら適応策を進めていくかの議論が行われました。特に、熱中症対策における保健部局及び農水部門(農業従事者の熱中症防止対策等)との連携の事例や、防災イベント等における防災防災部局との連携の事例が具体的に挙げられ、こうした連携による環境部局のプレゼンス向上についても言及がありました。

総括

最後に、弊所・上田副センター長より参加者への感謝と総括がありました。

- 法施行から5年、全国で多くのLCCACが設置されたが、形態やステージは多様化。今回は、LCCACが中長期的にどこを目指していくのかを振り返る機会とした。

- 設置母体や置かれた環境により、LCCACが担う機能は多様であってよい。ただし、行政がLCCACを設置する以上、施策支援は全てのLCCACで中心的となるべき機能・業務である。現状では、施策支援はできていないというセンターも多い。しかし、普及啓発や調査研究など他の機能・業務も全てそこにつながっている。

- 法施行から5年が経ち、センターをつくる、計画をつくる、というフェーズは終了し、その上の適応の実践を行うフェーズに差し掛かっている。今日も、地域の名産品の適応策や適応ビジネスなど、地域経済への貢献につながる話題も出ていた。その先には、中長期的に、LCCACが適応策を通じて地域の発展に具体的に貢献していくこと、地方創生に貢献していくことを視野に入れて取組を進めていただけるとありがたい。

なお、前日の12/17(火)に令和6年度 気候変動適応の研究会 研究発表会・分科会が同会場で開催され、意見交換会と併せて多数のご参加を賜りました。

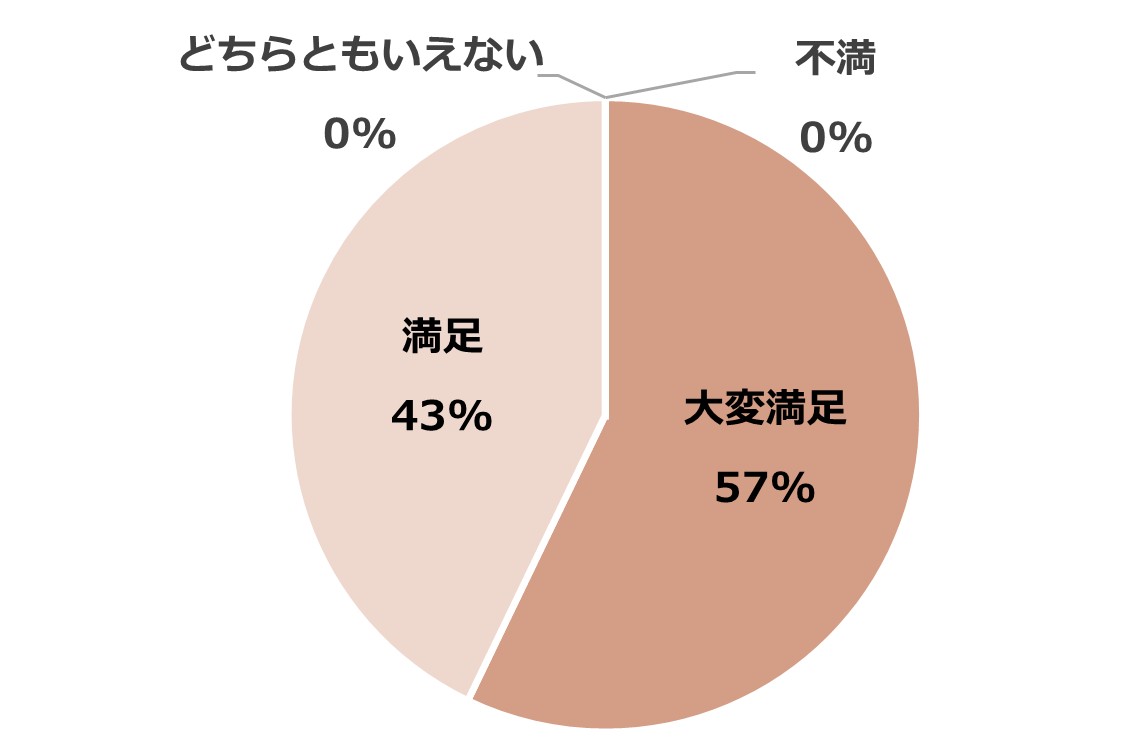

アンケート結果(回答件数42件※各設問の回答総数は不定)

事後アンケート結果(回答件数47件)

感想(一部抜粋・改変)

- 他地域のLCCACの状況や取り組みを知ることができて、大変参考になった。

- 各LCCACの方々とさまざまな情報交換ができ、大変参考になりました。参加者(各LCCAC)が現在行っている事業(調査や普及啓発)がわかるような一覧資料があると、ランチミーティングや休憩時間などにより交流しやすいと思った。

- 適応分野の普及啓発に限ったポスター展示イベントなど、広くたくさんの取組みを共有できる場があるとよいと思いました。

- 例えば、「予算、普及啓発」といったテーマを決めてディスカッションから課題解決に向けた取組みまで議論できるようにしてみても面白いと思いました。

- 比較的どの自治体も課題は共通する部分が多く、それに対するアイデアを聞くことができたので、今後の施策に生かしていきたいと思います。

- 問題解決のグループがあるとよい。

出典・関連情報