- インフォグラフィック

- イラストで分かりやすい適応策

シロザケ

影響の要因

日本近海では、水温が過去100 年の間に平均約1℃上昇した。海水温の上昇や上昇パターンの変化は、シロザケの分布域に変化をもたらす。

現在の状況と将来予測

現在、海洋生活初期の高水温によって回帰率(母川に帰ってくる割合)が低下している地域がみられる。

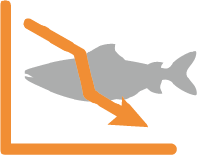

将来の分布面積は、A1Bシナリオに基づく予測でサケの夏季~秋季は現在よりも縮小するのに対し、冬季~春季は現在よりも拡大すると推定されている。温暖化の負の影響は 2050 年以降に顕著になる可能性が高い。また、温暖化時の回帰ルートは現在の回帰ルートとは異なる可能性がある。放流適水温(5- 10°C)の範囲が消失する地域がある一方、北海道では長期化するとの予測がある。

適応策

短期的には、回帰率の低下や収穫量の減少に対して、放流時期の最適化、野生魚の保全等を行う。長期的には、地域によっては回遊ルートの変化等への対策検討を行うことが考えられる。

-

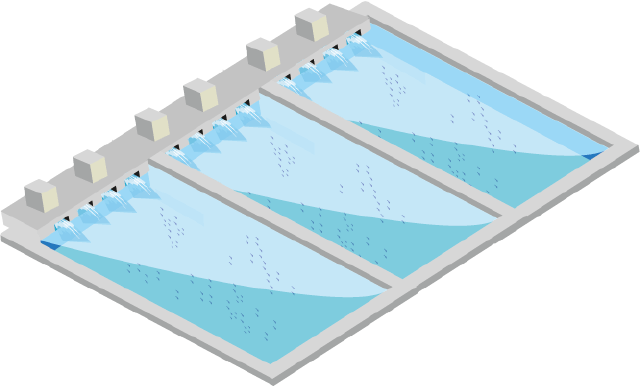

■種苗飼育管理の改善

稚魚に与える飼料の改善等を行う

飼育池

-

■放流方法の改善

放流する稚魚の大きさ、放流時期等を改善する

-

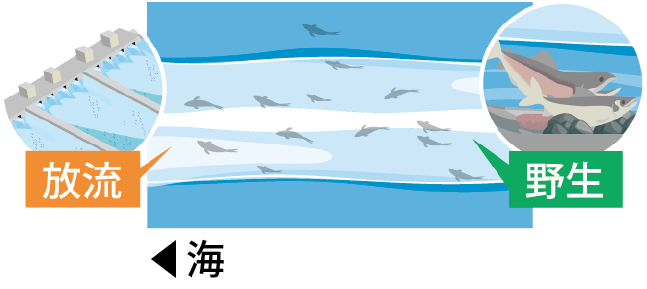

■降河時(川→海)

降河稚魚数の増加(野生魚割合を高める)

-

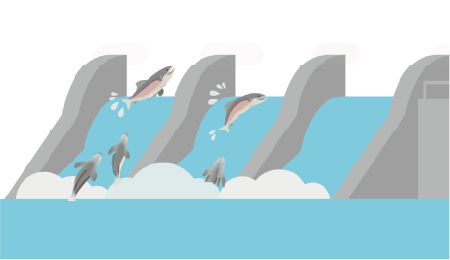

■そ上時(海→川)

資源管理による親魚量の確保自然産卵

河川環境等の整備

-

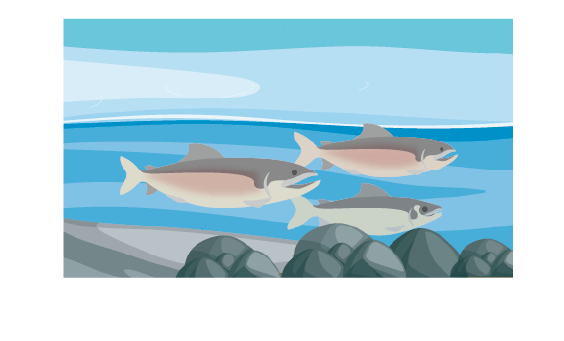

■野生魚の資源・個体群維持

多様な自然環境下で育った野生魚を引き続き保全

-

■養殖や代替種等の検討

将来予測によっては、養殖や代替種等の対策検討

養殖場

対策検討

現在、そ上・成熟した親魚から良質な種卵を確保する努力が行われている。その卵から発生させた稚魚に与える飼料の改善などが考えられる。

飼料を改善し、健康で遊泳力があり、飢餓耐性のある種苗の生産努力が行われている。

地域の海洋環境特性やふ化場の特性に合わせた対応を行う。

地域に見合った放流サイズ、放流時期の見直し。(現在の放流適期は、沿岸水温が 5℃~ 10℃の間とされている。河川水温が 5℃上昇した場合、稚魚の生産時期と放流時期を現在より約 1 ~ 1.5 か月早める必要があるという試算もある。)

早期回帰群の多い地域では、秋季の高水温化対策として産卵回遊時期の遅い群の比率を増やす(永沢2014)。

温暖化に伴う四季の2極化と水温の上昇・降下の激化に備え、一極集中ではない放流体制を整備(永沢2014)。

野生魚(自然産卵由来)は放流魚(人工ふ化)に比べて環境変化に対する適応力が高いとされる。したがって一定レベルの野生魚を保全しておく必要がある。

・放流数には上限がある為、野生魚を増加させて水産資源としての積極的な利用を図る。

・野生魚への漁獲率を低くする為、稚魚を海中放流し沿岸漁獲されやすくする等。

・幼稚魚の放流は行うが回帰親魚は捕獲しない非捕獲河川等を設定。

・河川捕獲はふ化事業の種卵確保に必要な親魚数(=人工ふ化放流計画数)に留め(森田2020)、親魚捕獲数を抑制する。

そ上・産卵しやすい河川及び周囲の環境を整備する。

・魚道の設置・管理

・自然産卵環境の維持や改善

・多自然護岸

・河川浄化

・森林管理 等

親魚ストックとして利用するため自然環境下で自然選択がかかっている野生魚の資源・個体群を維持する。

例:さけます類の養殖

・高温耐性があるサクラマス、ギンザケ、ニジマス等を飼育。

・サーモンの生食市場が拡大する中、「ご当地サーモン」としてブランド化し、販売。

適応策の進め方

【現時点の考え方】

高水温によって回帰率が低下してきている地域もみられる。地域毎に課題や状況が異なり、海洋環境等により最適な適応策も異なるため、地域の状況に応じた対策が必要となる。

【気候変動を考慮した考え方】

A1B シナリオに沿ったシミュレーションによると、2050 年までの温暖化環境変化はサケにとってマイナス面が多いものの、越冬期における分布可能域の拡大というプラスの面も想定される(永沢 2014)。放流の最適化等の手法により、影響を軽減させていく手法が考えられる。今世紀末頃になると分布域が大幅に減少するなどマイナスの影響が明らかに大きくなると想定される。特に来遊が見込めなくなる地域では、漁法や魚種の転換や地域産業の再構築等の対策を検討・準備していく必要がある。

【気候変動を考慮した準備・計画】

回遊性魚介類において、魚獲量の変化及び地域産業への影響に関しては、資源管理方策等の地球温暖化以外の要因も関わることから不確実性が高く(環境省2020)、資源管理等を含めた様々な手法を用い、対策の評価を踏まえて計画の見直しを行うことによって、柔軟に適応を進めていく必要がある。