- インフォグラフィック

- イラストで分かりやすい適応策

ホタテガイ

水産総合研究所

影響の要因

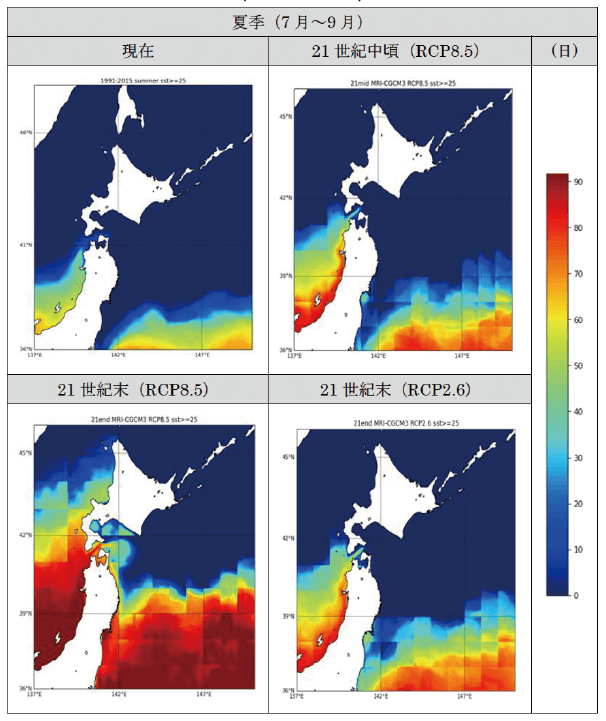

日本近海では過去100 年間に平均約1℃水温が上昇しているが、冷水性二枚貝のホタテガイは水温25℃以上の日が続くとへい死の危険性が高まる。

現在の状況と将来予測

陸奥湾では平成22年に異常高水温によりホタテガイの大量へい死が発生し、漁獲量が減少した。

21世紀末には高水温により養殖適地が減少することが予測されている。また、海洋酸性化による影響も懸念されている。ホタテガイ養殖への依存度が高い地域では社会・経済への影響が大きくなる可能性がある。

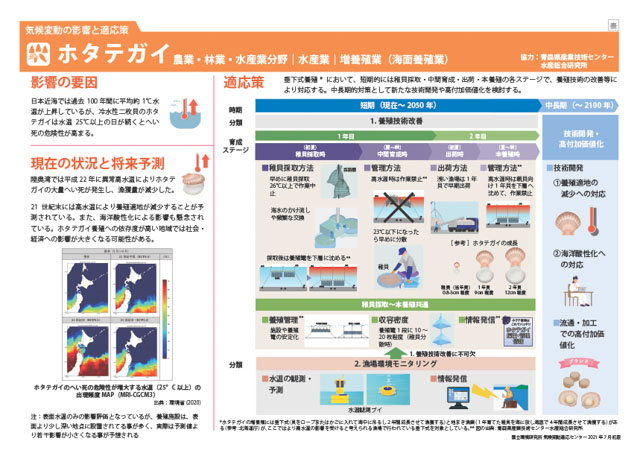

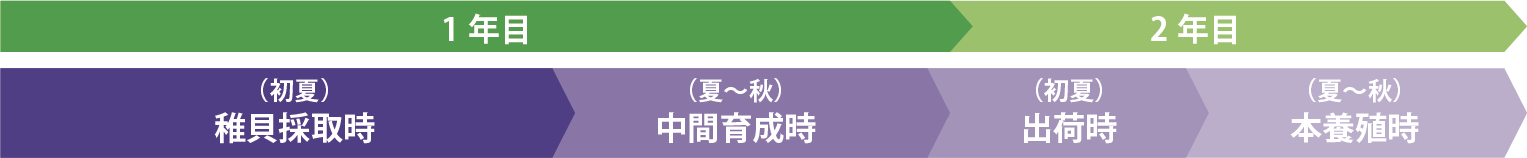

適応策

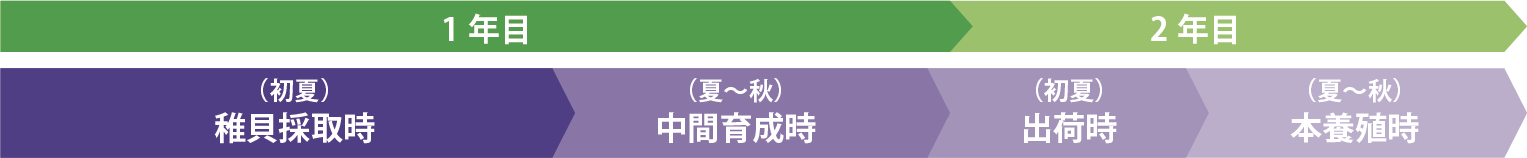

垂下式養殖*において、短期的には稚貝採取・中間育成・出荷・本養殖の各ステージで、養殖技術の改善等により対応する。中長期的対策として新たな技術開発や高付加価値化を検討する。

*ホタテガイの増養殖には垂下式(貝をロープまたはかごに入れて海中に吊るし2年間成長させて漁獲する)と地まき漁業(1年育てた稚貝を海に放し海底で4年間成長させて漁獲する)がある(参考:北海道庁)が、ここではより高水温の影響を受けると考えられる漁場で行われている垂下式を対象としている。

(現在~2050年)

(~2100年)

高付加価値化

-

■技術開発

①養殖適地の

減少への対応

②海洋酸性化への対応

-

■流通・加工

での高付加価値化

**図の出典:青森県産業技術センター水産総合研究所

(現在~2050年)

(~2100年)

高付加価値化

-

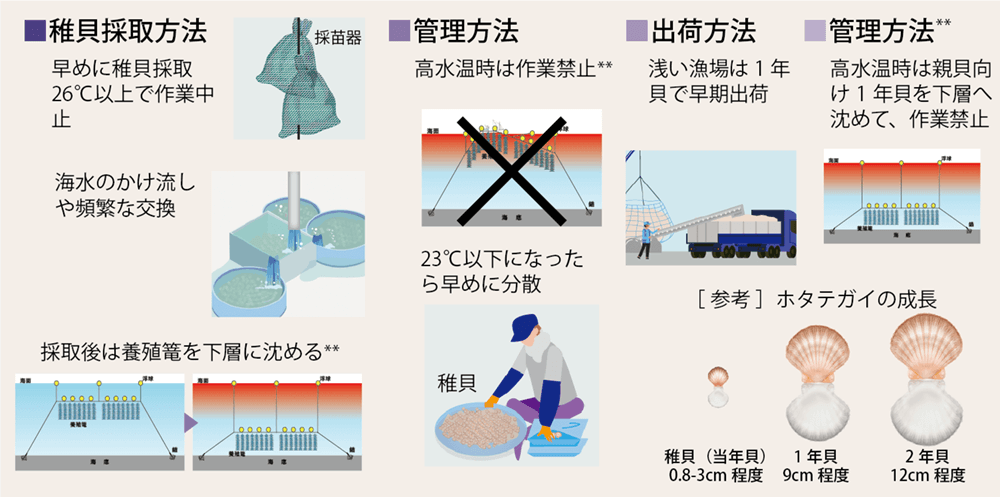

[ 稚貝採取方法 ]

①早期の稚貝採取

早めの稚貝採取でケガのない、体力のある稚貝を作る。②水温の目安

水温26℃以上では稚貝採取を行わない。③作業中の対策

水温が上がらないように直射日光を防ぎ、海水をかけ流したり頻繁に交換する。④作業後の対策

採取後は養殖篭を水温の低い下層へ沈める。 -

[ 管理方法 ]

・養殖篭は水温の低い下層で管理する。

・高水温時はへい死確認、玉付け、稚貝分散作業を行わない。

・水温23℃以下で稚貝分散を始める。

・早めの稚貝分散で稚貝にケガをさせないようにする。

-

[ 出荷方法 ]

高水温になりやすい浅い漁場では被害軽減のため早期出荷する。

-

[ 管理方法 ]

・水温20℃以上で親貝向け1年貝の養殖施設を下層に沈めて管理する。

・高水温時は玉付け、掃除、入れ替え作業を行わない。

・水温20℃以下で貝の成長が見られたら掃除、入れ替えを始める。

-

[ 養殖管理 ]

波浪や流れによる貝同士のぶつかり合いや養殖篭等への擦れでホタテガイがケガをすると死にやすくなるため、養殖施設や養殖篭を安定させる。

[ 収容密度 ]高水温時でもへい死しにくいケガのない、体力のある貝を作るため、養殖篭1段当たりの収容密度は稚貝採取時で100枚以内、稚貝分散時で10~20枚にする。

[ 情報発信 ]天然採苗や養殖管理に関する情報を漁業者へ提供する。

-

[ 水温の観測・予測 ]

・養殖漁場内に水温観測ブイを設置し、1時間ごとの水温を観測する。

・1ヶ月半先までの水温を予測する。

[ 情報発信 ]・リアルタイムの水温や予測値を漁業者へ提供する。

①養殖適地の減少への対応 ・養殖区域を沖へ拡充。 ・夏~秋の親貝管理と種苗供給システムの構築。 ・高温耐性品種の作出、導入。 ・代替の漁業、養殖業への切り替え。

②海洋酸性化への対応

ホタテガイへの影響解明と対策技術の開発、導入。

・水揚量が減少した場合でも収入が安定するように、加工による高付加価値化等を検討。

・地域や関係団体が連携して販路を拡大。

適応策の進め方

【現時点の考え方】

海水温の上昇による貝の大量へい死が発生しているが、RCP8.5シナリオであっても2050年までは現在の高水温対策で養殖が可能。

【気候変動を考慮した考え方】

RCP8.5シナリオでは、今世紀末に水深27m以浅での高いへい死率により養殖不適となる地点が多いという予測もある。へい死率が低い水深30m以深の養殖適地は限られることから、特にホタテガイ養殖への依存度が高い地域で社会・経済への影響が大きくなる可能性があるため、養殖区域の沖への拡充、親貝管理と種苗供給システムの構築、高温耐性品種の作出・導入、代替の漁業・養殖業への切り替えなどの対策が必要である。また、温暖化に伴う海洋酸性化による影響への対策も必要である。

【気候変動を考慮した準備・計画】

世界的な温暖化対策の進行状況及び気温、水温の上昇傾向を見ながら、前述の対策を段階的に本格化していくためのロードマップを作成する。