-

■高水温期前の準備

内臓脂肪の蓄積を意識した

飼料調製と給餌方法の導入 ■高水温の影響を回避する給餌方法の検討

■高水温の影響を回避する給餌方法の検討

-

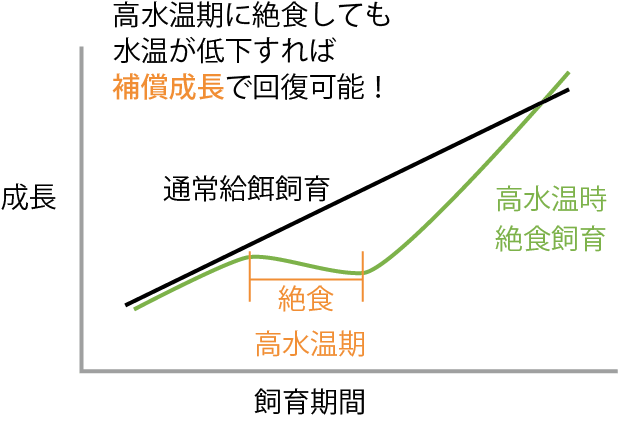

■海洋環境情報の共有化と環境変化予報の発信

- インフォグラフィック

- イラストで分かりやすい適応策

マダイ養殖

影響の要因

マダイ養殖において、気候変動による海水温上昇の影響が表面化することが懸念される。

現在の状況と将来予測

マダイの成長適温は、現在、主に養殖が行われている海域の温度よりも高温側であるため、海水温の上昇が直接的原因と考えられる被害報告は少ないが、魚病ではマダイイリドウイルス病が夏季の高水温期を中心に被害をもたらしている。

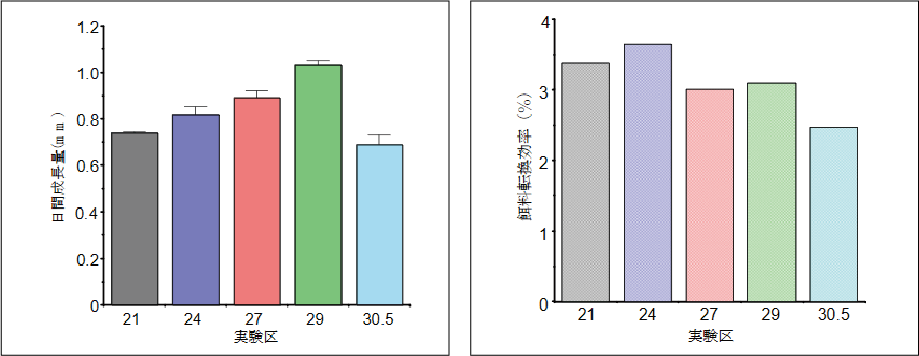

飼育実験で水温上昇の影響を評価した研究では、稚魚の成長速度は水温上昇と共に29℃まで高くなるが、餌料転換効率は高水温ほど低下し、29℃以上の高水温は成長速度及び飼育コストの両面に負の影響を与えることが示唆された。また、高水温化による魚病発生の長期化や発生リスクの増加が懸念されている。

適応策

マダイ養殖における気候変動の影響は大きい状況ではないが、今後の影響拡大に備え、養殖管理手法の改善や更なる品種開発、魚病対策の高度化等を進めることが考えられる。

-

■魚病対策の継続

<ワクチン注射による予防>

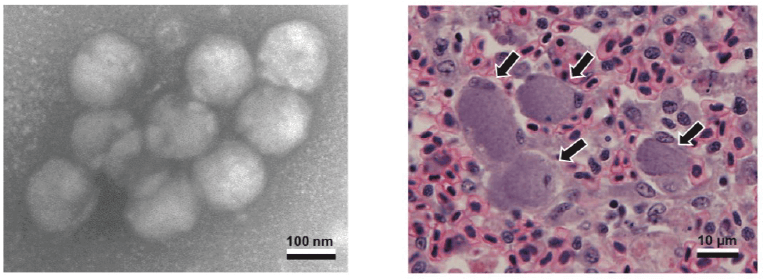

<魚病病原体の遺伝子情報を用いた高感度早期検出>

ウイルスの同定と検出に使用するリアルタイムPCR装置

-

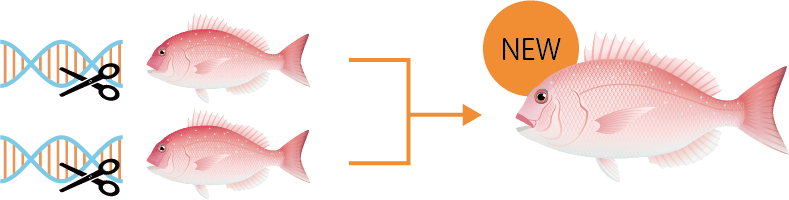

<ゲノム編集による品種開発>

-

<品種開発の加速>

新品種開発のスピードは飛躍的に加速している。高水温耐性系統や抗病性系統の作出が望まれる。

-

ゲノム編集による品種改良の加速

脂肪含有量の増加

飼育実験で、高水温ほど体重減少率が上昇する傾向が認められ、体全体に占める脂質の割合が高水温ほど低下することが認められている。春から初夏にかけて体内の脂肪蓄積が多くなるように飼料の脂肪含量を増加させ、高水温期に備えることが有効と考えられる。

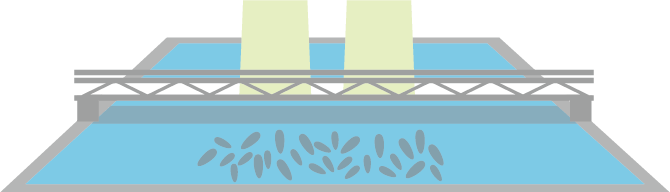

補償成長の検討

魚類では絶食(餌止め)後に再給餌すると成長速度が急激に速くなる補償成長という現象が知られている。高水温期が短期間ならば給餌量を減少させ代謝を抑制し、水温低下後に給餌を通常飼育に戻すと成長量は回復させられることがある。

ICT等を活用し、海水温や溶存酸素、有害赤潮プランクトン等のモニタリング結果を海洋環境情報として発信・共有することで、養殖管理に役立てることが行われている。愛媛県宇和海では、赤潮発生時にあらかじめ登録された生産者の携帯電話等へ緊急メールを送るシステムを構築し、赤潮が発生した際には、生産者は餌止めや生簀の移動等の赤潮対策を早くとれるようになり、赤潮被害の軽減につながっている。このような体制の拡充と共有、情報蓄積により環境変化の予報技術の開発に繋がることが期待される。

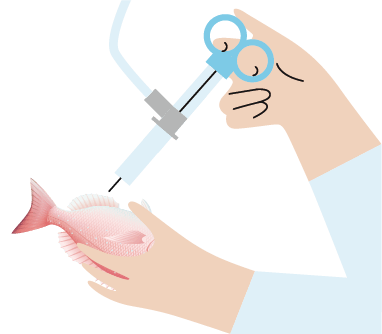

①ワクチン注射による予防

マダイで被害額が大きい疾病であるマダイイリドウイルス病、滑走細菌症、エドワジエラ症(中西他 2016)に関しては、現在行われているワクチンなどの予防手段を継続することが重要である。

②高感度早期検出

魚病に対する早期の予防及び対策につなげるために、海水中の魚病病原体の高感度早期検出に関する研究が進められている(愛媛大学)。魚病流行予測システムの漁業者への提供により、早期の生け簀移動や餌止めなどの予防措置などの早期の対策をとることができ、被害を最小限に食い止めることが期待されている。

マダイは水産庁の戦略的養殖品目*にも選ばれ、海外への輸出拡大も目指しており、気候変動下における海洋環境の変化にも対応した、高品質な養殖マダイの供給が引き続き重要と考えられる。

*将来、国内外で需要が量的・地域的に拡大が見込まれ、現在又は将来の生 産環境を考慮して我が国養殖業の強みを生かせる養殖品目として設定され た魚種。

マダイは完全養殖が行われており、品種改良も積極的に進められている。またゲノム編集**技術を用いた研究も進められており、筋肉の発達を抑制する遺伝子をゲノム編集によって不活化することで、通常の1.2倍程度に体重が増加することが確認されている。長期的な高温化対策には、高温耐性系統の育種を視野に入れた新品種の作出が有効と考えられる。

**ゲノム編集とは、生物の遺伝情報をつかさどるDNAの塩基配列の狙った場所に変異を起こさせる技術。ゲノム編集によって作出された生物の取扱いは、 生態系への影響や食品としての安全性について、最新の科学的な知見や国 際的な動向を踏まえつつ、今後、慎重に検討する必要がある。(水産庁 2017)

高(環境変化予報システムの開発と導入)

適応策の進め方

【現時点の考え方】

養殖マダイの産業としての振興を図るため、継続的な魚病対策や開発された品種の普及、国内外への需要拡大が取り組まれている。また将来の高水温による影響も見据えた養殖管理手法の研究も進められている。

【気候変動を考慮した考え方・準備・計画】

水温上昇下でのマダイの生理特性に応じた、養殖用飼料の更なる改善が望まれる。また、更なる海洋環境の変化に備え、関係者(漁業者、行政、研究機関等)が連携し、個々で収集している海洋環境情報の共有・蓄積を進め、予測技術の開発や予測情報発信に繋げる事が望ましい。さらに、水温上昇によって、夏季に多かった魚病の発生リスクと長期化、あるいは国内発症例がない感染症の発症が懸念される。そのため、感染症の診断、病原体の特定、対策等、一連の技術開発を体系化・強化し、魚病が発生した際に迅速に対応できるようにする。従来の各種ワクチンに加え、さらに多くの魚病に対応できるワクチンを開発し、普及を図る。これらの魚病対策と並行して、最新の育種技術を用いて、温暖化に伴って発生する各種魚病への抵抗性を示す品種や環境適応能が高い品種を作出し、養殖現場への導入を図る。