Staff interview #50

友岡 郁路(TOMOOKA Ikuji)

2016年に環境省に入所されて、2024年の5月に気候変動適応センターに出向されていますが、大学時代はどのようなことを学んでいらっしゃったのでしょうか?

大学時代は経済学部に所属し、環境経済(コモンズ論)という学問を専攻していました。この学問はある地域の山をその地域に住む住民で共同管理を行ったとき、その地域の共同体における満足度を最大限にするにはどうしたらいいのか、というような研究を行う学問です。ただ、卒業論文は少しこの学問と異なるのですが、メガソーラーをテーマにしました。内容はメガソーラーの設置に関して、地元住民との軋轢が生まれる原因について研究しました。

環境問題に興味があったからこそ、就職先として環境省を選択されたのですね。

そうですね。神戸市の山のほう(裏六甲)の出身で、小さなころから自然豊かな町で育ったことも大きな理由です。いまでも山や海など自然が好きで、頻繁に登山していますし、その他、海釣りも趣味のひとつです。

出身地は自然に囲まれており冬は雪も降積ります。

環境省では、どのようなお仕事をされていましたか?

事務職で入所し、給与や共済の手続き、契約関係、会計・庶務関係の事務手続きなどを主に担当してきました。

また、その他の仕事として、記憶に残っているものは、鳥インフルエンザ発生時の対応業務です。鳥インフルエンザが発生した際、大臣から国民に発生状況について知らせる必要があるのですが、その際、大臣が読み上げる原稿を作成したり、発生場所で今後どう対応していくのか地方自治体に連絡したりといった業務も担当しました。

CCCAでの業務は、環境省時代とかなり変わってきていますか?

はい。いまの業務は具体的には、センターの業務が円滑に進むよう、予算執行の状況について確認しているほか、センター内で大きなイベント・行事がある際の調整、アシスタントスタッフが十分に力を発揮できるように業務分担のマネジメントもおこなっています。

また、広報業務としてセンターが発信するプレスリリースの内容確認や、センターに見学に来た方の対応も担当しています。

大きなイベントとは、たとえばどのようなものですか?

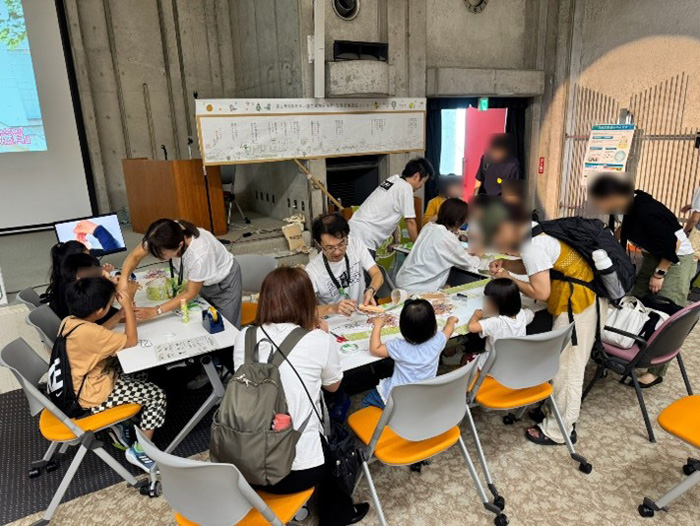

NIESは、市民の方々に来ていただくために定期的に一般公開をしています。その際に実施する企画について事前に取りまとめをしたり、会場を押さえたりと、細かい調整もおこなっています。

そのほか、今年度は12月に東京で実施されるのですが地域気候変動適応センター(LCCAC)との意見交換や気候変動適応の研究者の方々を呼んでの発表会があります。その会場調整や備品のリストアップなども担当しています。

一般公開も多数の方にお越しいただきました。

アシスタントスタッフのマネジメントについては、具体的にどんなことをしていますか?

たとえばひとりに業務が集中してほかの業務が回らなくなってきたら、私が引き取って対応したり、アシスタントへ仕事を持ってきた職員に直接私に依頼するように伝えたりと、業務が回らなくなるような事態を避けるために調整を行っています。

現在私が見ているアシスタントは3名で、いまのところ、業務は分担されていますね。

広報業務についてですが、センターのプレスリリースはどういったところにポイントをおいてチェックしていらっしゃるんですか?

基本的には記者の方に読んでもらえるために確認しているのですが、概要部分などが冗長だといい情報も読み飛ばされてしまうので、ニュースにしてもらいたいポイントをおさえつつ、誤字脱字をチェックしながら内容を確認していきます。

かなり業務の範囲が多岐にわたっていますが、お仕事をする上で大事にしていることはなんですか?

こちらが誰かに何かをお願いするにしても、逆に頼まれるにしても、お互いが気持ちよく仕事できるように、言葉遣いや初動には気をつけています

大きな業務が成功する・しないに関わらず、私が作業をすることで「助かります」といったお礼をいただくと、やっぱりうれしいです。そういう小さなことが、日々の喜びにつながっていますね。

CCCAに着任してまだ間もないですが、いろいろな人とお話しできて仲良くなれているように思うので、それもうれしいです。

環境省での業務と現在の業務は、似ているところとそうでないところがあると思いますが、それらも含めてこの仕事の好きなところはなんですか?

事務手続きには効率化できるところがたくさんあるので、自分なりにそれを見つけてみなさんに共有して、楽になっていただくことがひとつの楽しみでもあります。最近では備品を借りる際に紙で申請していたものを、すべて電子化しました。今のところ、それが一番楽に申請していただける方法ではないかと思っています。

友岡さんのなかで、昨今の気候変動や、緩和・適応について率直に思うことはありますか?

ニュースなどで、もう少し適応について大々的に取り上げていただきたいです。熱中症は「暑くなりました」、災害は「発生しました」という報告で終わることも多いので、「では自分たちはなにをすればいいのか?」というところまで掘り下げて発信してもらうことで、適応について広く知ってもらう機会になるのではないかと思います。今後はますますそれが必要だと感じますね。

広報的な部分で、いま一番センターが力を入れているのはどんなことですか。

やはり、適応について国民に理解、認知してもらうというところです。新たにコンテンツの開発をするか、いまあるコンテンツをより多くの人に知ってもらうかというところを協議しています。

私の友人で、脱炭素関係の部署に配属されている人がいるのですが、弊所のコンテンツを紹介したところ、このようなものがあるとは知らなかった、と言われたんですね。みなさんお忙しくて、コンテンツの検索まで手が回らないという現状もあるようです。広く活用していただけるよう、広報に力を入れたいと思います。

今後の目標について教えてください。

繰り返しになりますが、もっと適応と緩和を周知するための活動にお力添えしたいです。個人的な業務については、先ほどアシスタントスタッフのマネジメントをおこなっていると申し上げましたが、正規職員にも負担がかかっているケースがありますので、私にサポートできることがあれば力になりたいと思っています。

職場の人と一緒に山に登ったり…鹿柵設置のため登山したり…薪割りしたり…マラソンに出場したり…

推し活は“命の洗濯” (˘ω˘)・・・これがないと生きていけません🥺