「地方公共団体及び地域気候変動適応センターの新任者向け質問会」の開催概要及びアンケート集計結果報告

Ⅰ.質問会概要について

| 開催日 |

令和4年5月20日(金)13:30~15:35 |

| 開催方法 |

オンライン開催(Zoomミーティング) |

| 主催 |

国立環境研究所 気候変動適応センター |

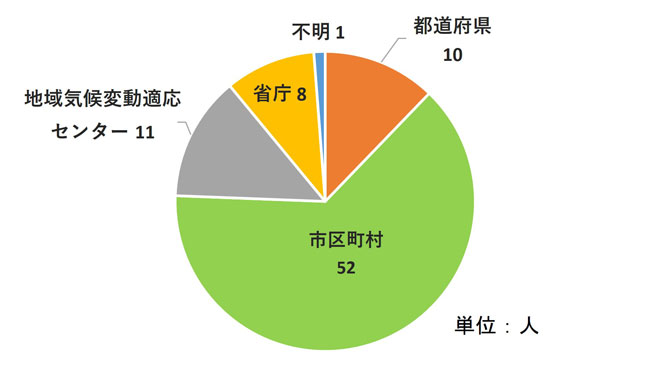

地方公共団体等では年度単位でご担当者の異動が多いことに鑑み、地方公共団体や地域気候変動適応センターの新任者向けに質問会を開催しました。気候変動および適応に関する基礎知識を習得できるよう、事前にご紹介した新任者向け動画・資料について、ご視聴、ご一読いただき、事前もしくは当日に質問を受け付け、疑問にお答えするという内容でした。また、当日は「気候変動および適応に関する基礎知識」のポイントや補足(政府の気候変動適応計画、IPCC報告書の最新の状況など)のご説明も行いました。

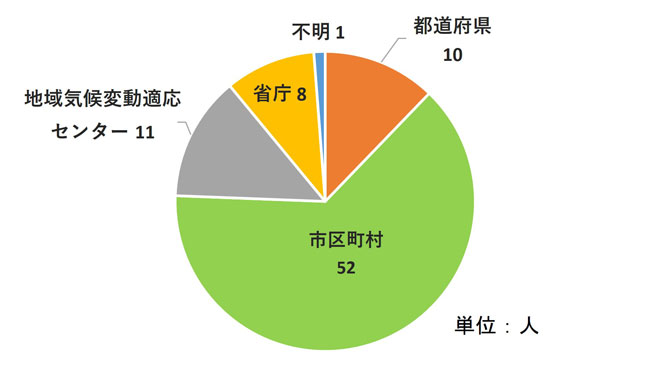

全国の地方公共団体、地域気候変動適応センター等から約80名の皆様にご参加いただき、普及啓発や部局間連携等、さまざまなテーマの事前質問及び当日質問にお答えしながら質問会が進みました。また、事後アンケートには約50名の方から回答をいただきました。

以下、プログラムの概要およびアンケート集計結果の一部をご報告します。

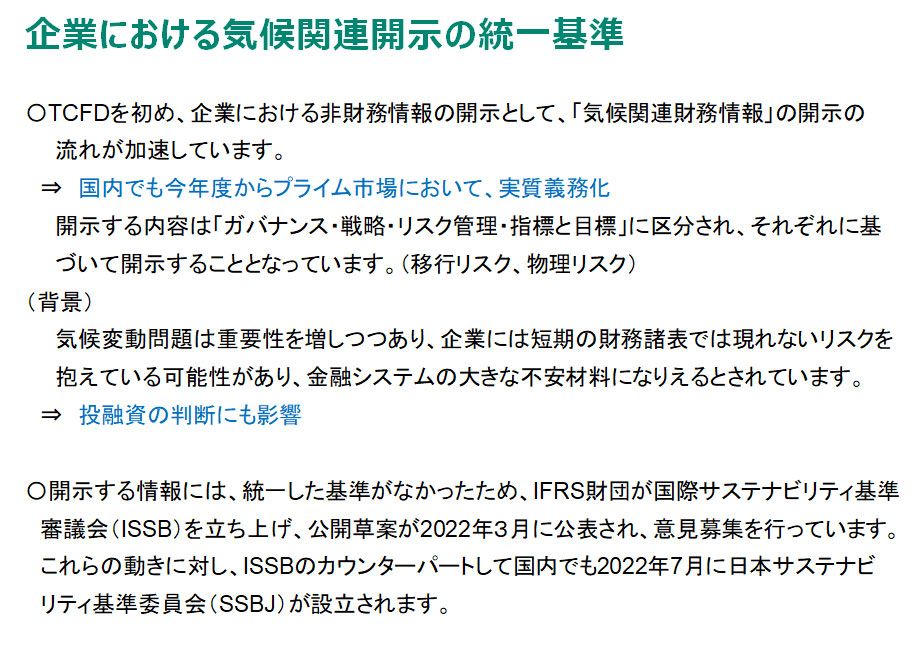

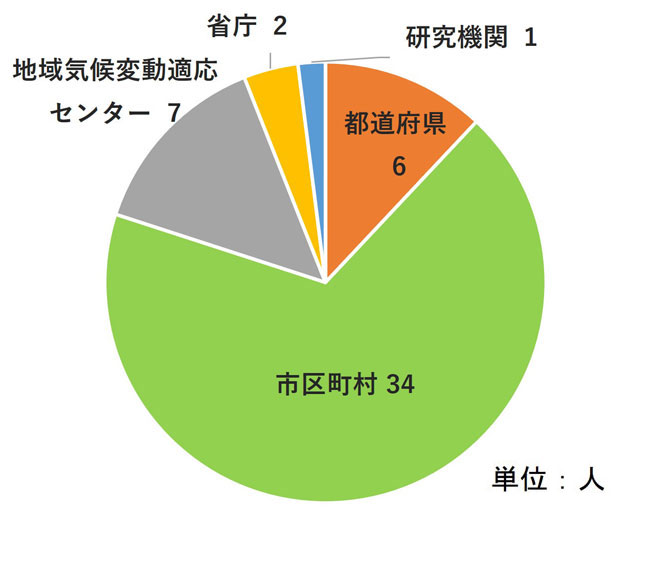

市区町村からの参加者が多い会となりました。

| 参加者所属 |

|

II.プログラムについて

事前質問及び当日質問への回答に先立ち、国立環境研究所気候変動適応センター(NIES CCCA)の副センター長吉川より、「気候変動及び適応の基礎知識のポイント、補足」というタイトルで、昨年の新任者研修資料の振り返りや更新された情報等の補足説明を行いました。

続いてNIES CCCAの地域別自治体担当者の紹介があり、質疑応答へと進みました。事前にお寄せいただいた質問をテーマごとにまとめ、NIES CCCAメンバーが回答し、さらに当日質問を求める形で質問会は進みました。都道府県や市区町村の役割分担が質問のテーマとなった際には、地方環境事務所の専門官から補足の話題提供をいただきました。また多くの自治体にとって、普及啓発はどのように取り組むべきか手探り状態にあるようで、複数の自治体から質問を受けました。

質疑応答の内容は「自治体質問会Q&A一覧」をご覧ください。

(質問会後のアンケートにてご記入いただいた質問については、後日回答いたします。)

参加者集合写真

参加者集合写真

III.アンケート結果について

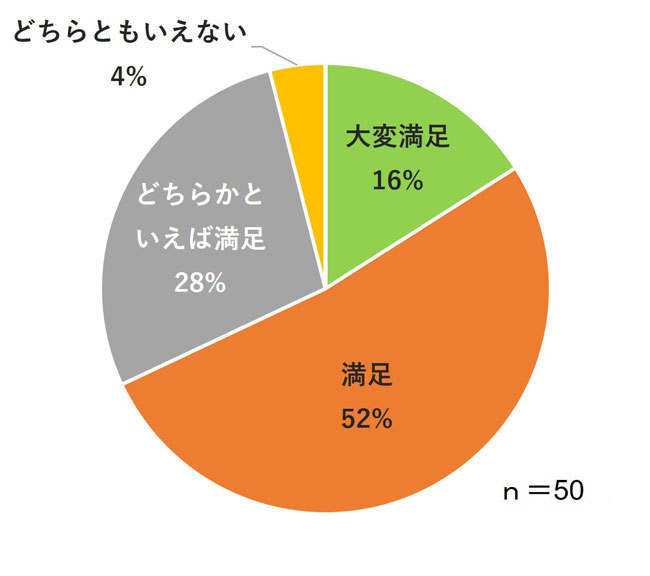

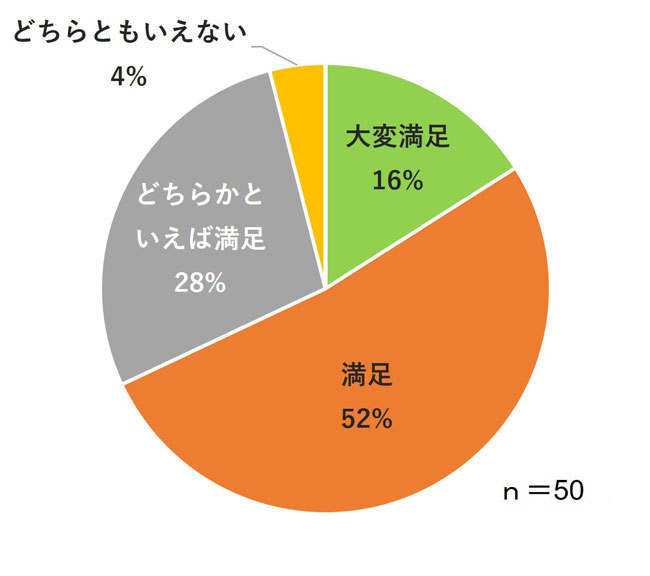

9割超の方から概ねご満足いただきました。

| 事前に紹介した資料を含め、質問会全体の満足度は? |

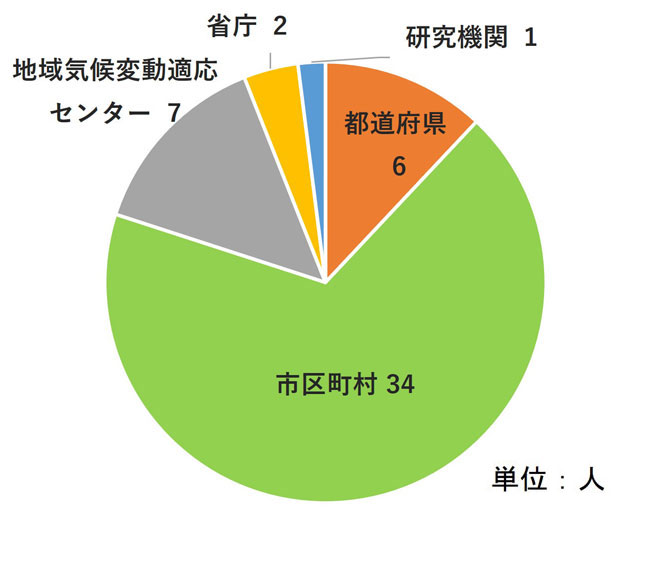

回答者所属 |

|

|

■ご参加の目的や足りなかった点は?

- 新任者として概略的なことを把握したく参加した。事前に動画視聴にて基礎的なことを学習した上での説明・質問となっていたので分かりやすかった。

- 性質上わかりにくいので、もう少しわかりやすい内容が最初であるといいと思った。

- 事業者や住民を巻き込んだ取り組み(成功例・失敗例)などを具体的に聞きたかった。

- 内容については非常に細部まで丁寧にご説明いただけ助かったが、新任者には難しいと感じる内容も多かった。

- 事前の質問に回答する時間が多くとられ、質問会の場で質問をしにくい雰囲気があったことが残念だった。

- 適応に関する新たな取り組み内容(今年度からスタート、など)をもっと知りたい。

■今後、新任者向けの催しで期待する開催内容は?

- オンラインではどうしても人脈を築けない。何かしら、実開催でやっていただきたい。

- 気候変動計画の事例報告や、既存の適応策でない独自に生み出した適応策の報告があるような会があると大変興味深い。

- 基礎の講座や質問会を継続して開催してもらえるとありがたい。

- 気候変動適応に関しての認知度が低いということで、「緩和」と「適応」の2本をもっと、押し出してPR・告知していくことが良い。

- 海外における「適応」に関する施策事例の紹介。

- 各地方公共団体で、過去や現在に気候変動適応に関して展開している事業の一覧(期間、規模、対象者などある程度の詳細がわかるもの)などがあると、新任者の参考になる。

- 市民に対する気候変動の普及啓発活動についての開催を希望。

アンケート自由記入欄から一部を抜粋しました。今後の研修内容やA-PLATの掲載内容充実など、様々なご要望・ご提案をいただきました。今後の活動の参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。

自治体質問会Q&A一覧

- 適応策の推進は、国、都道府県、市区町村のどのレベルでも実施すべきものと考えますが、役割分担について、お考えあるいはアドバイスがあればお聞かせください。道路や河川など、管理者がはっきりしているものであれば、誰が主体的に対応すべきものが分かりやすいですが、熱中症に関する注意喚起・普及啓発のようなものは、同一県内であれば、地域性の差異も少なく、似たり寄ったりの内容になるかと思います。大事なことを、様々な主体が、様々な場面で訴えかけるのは重要であるのですが、見方によっては、二重に手間をかけているようにもなるので、同じことをやるにしても中身で差別化ができるとよいのではないかと考えております。

-

市区町村の役割(例):

- 市民生活や地域社会に比較的身近な分野(自主防災や熱中症対策など)での適応策の推進を担います。

- 市民やNPO・NGOなど地域団体が自主的に行う適応策に対する支援を行います。

都道府県やLCCACの役割(例):

- 市区町村がそれぞれの地域特性に応じた適応策を実施できるよう、財政、情報(県全体の気候変動予測や影響評価、適応策等の科学的知見や施策)、ノウハウの提供などを行います。

- 特に小規模な市町村では、財政的にも人員的にも限界があり、幅広い情報の収集や新たなノウハウ獲得が難しいです。それを補う情報基盤としての機能やコンサルティング機能が求められます。

- 適応策には、近隣の複数の自治体が連携して実施した方が効率的なケースもあります。市区町村にまたがる適応策の立案やその実施に向けた調整約としての機能が求められます。質問内容にあるように、最終的な目標が同じだとしても中身の差別化を行う事も考えられます。

<例>目的:熱中症対策

中身の差別化:WBGT測定について、市区町村の教育現場で機器設置・測定頂き、都道府県がデータを取りまとめて発信等など

熱中症対策に関する役割分担について(九州地方環境事務所からのコメント)

(九州・沖縄広域協議会暑熱対策分科会において自治体や有識者から出た意見:国、都道府県、市区町村の役割分担について)

エンドユーザーごとに適したルート、情報伝達手法があります。

都道府県や市区町村がそれぞれに適したルートを持っているので、うまく役割分担をしながら、各エンドユーザーに確実に対策を取ってもらえるような方向で整理したいです。

国や国の研究機関の役割(例)

国民全体へ基礎データ、暑さ情報等の周知を担います。

情報ツールを随時使えない人には届きにくく、また暑さ対策に必要な地域特性に応じた情報が不足しており、地域に応じた具体的な対策(どこで何をすればよいか)に繋がりにくいという課題があります。

都道府県の役割(例)

地域の教育機関、スポーツ競技団体、地区の業界団体に対して、施設の管理者やイベント・活動の責任者、工事等の依頼主に対する注意喚起が効果的にできる主体です。

(例)

- 建設現場や警備(交通整理の警備等)の方は熱中症リスクが高いが、自身で労働環境や労働時間の改善が難しいです。依頼主の企業等に働きかけられる業界団体を通じて都道府県から対策や注意を促すと効果的だと思われます。

- 県の機関として、警察の見回りの際に注意喚起を行います。

- 県からその教育事務所を通じて市町村の教育委員会や県内学校等、教育機関への周知を行います。(熊本県実施)

市区町村の役割(例)

現場に近いので、特に高齢者や要介護・要支援者、農林業従事者といった地域の特性や立地に応じたきめ細やかな対象者への注意喚起が期待されます。

(例)

- アプリを使ってピンポイントの暑さ情報、給水スポットや休憩場所、涼しく運動できる場所といった具体的な対策に繋がる情報を発信します。(*福岡市、*北九州市)

- 民生委員などが講師として高齢者の集まる公民館などで注意喚起を行うのが効果的です。また民生委員が見守りをする際に、一人暮らしの高齢者へ個別の呼びかけをしてもらうことも非常に効果的です。こういったことを市町村経由で社会福祉協議会などに引き受けてもらい、対策を後押ししてもらうことが大事かと思います。

- 市町村の防災無線の活用があります。野外活動者や農業従事者は防災無線からの情報を聞いています。

- 災害時の避難所では、ハード面の暑さ対策と併せ、「水分をとってください」「暑さに気を付けましょう」といった呼びかけなども非常時にはとても重要になります。

*参照:環境省ホームページ(福岡市熱中症対策)(https://www.env.go.jp/press/109380.html) 令和4年5月参照

*参照:「北九州市健康アプリ「GO!GO! あるくっちゃ KitaQ」で健康づくり」(北九州市熱中症対策)

(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17200325.html) 令和4年5月参照

- (これから地域適応計画を作る予定ですが、)まず何から情報収集したらいいでしょうか。

-

A-PLAT「地域の適応ページ」が参考になります。

- 地域適応計画策定マニュアルのステージ1を参照

- 計画策定ガイドマップを活用

(地域適応計画一覧も掲載しているので、他自治体の適応計画を参考にできます。)

7月に初級研修(適応計画策定研修)を行う予定

- ゼロ・カーボン達成に向けた諸々の調査や業務が忙しく、適応計画策定には手が回りません。組織内に専門知識を有する人材が乏しいため、対応が難しいです。

-

- 地域適応計画の策定ありきではなく、温暖化対策実行計画など既存の計画や施策に適応の視点を組み込むことから始めます。

- すでに実施している適応に資する施策の抽出から始め、適応の考え方を徐々に浸透させます。

- 専門的な知見は、国立環境研究所、地域気候変動適応センター、地域の大学・研究機関、気象台に任せ、気軽にご相談を!

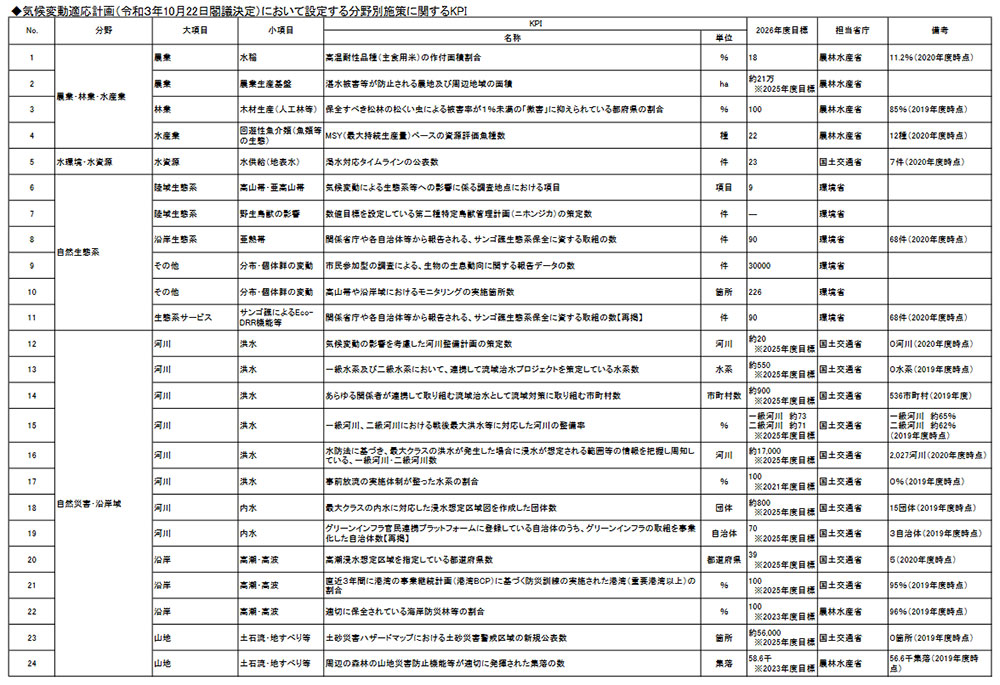

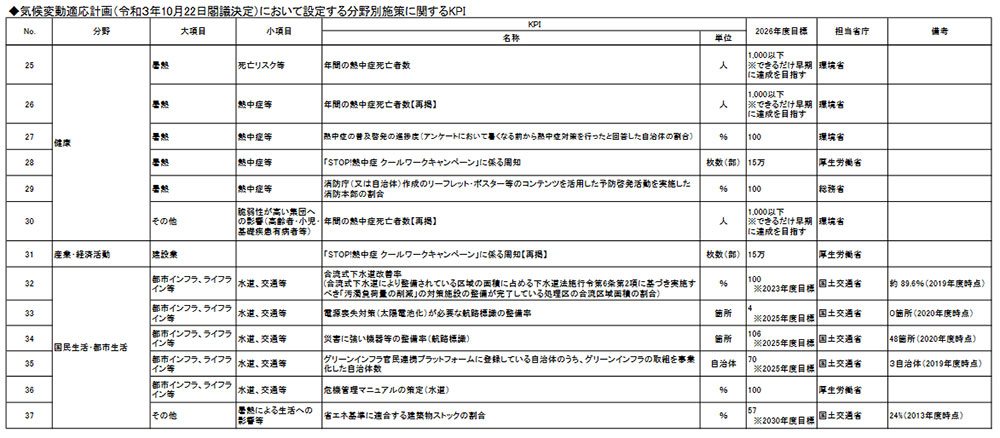

- 行政の計画は、一般的に数値目標があり、達成度を定期的に測ることになりますが、地域適応計画では数値目標が設定しづらい或いは、従前の施策の目標値を横引きというケースも多いのではないかと思います。目標値の設定にあたり、参考となる事例がありましたら、ご教示ください。

-

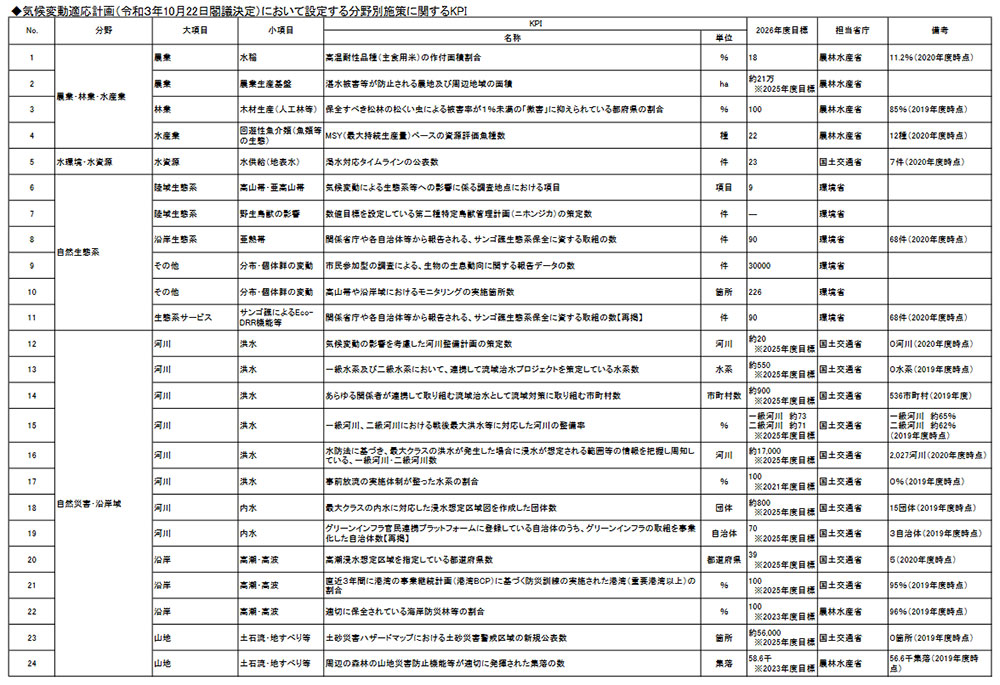

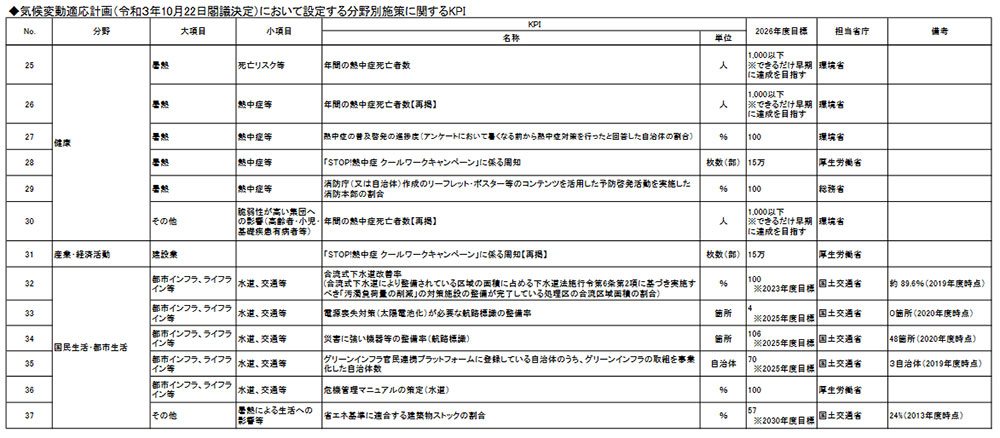

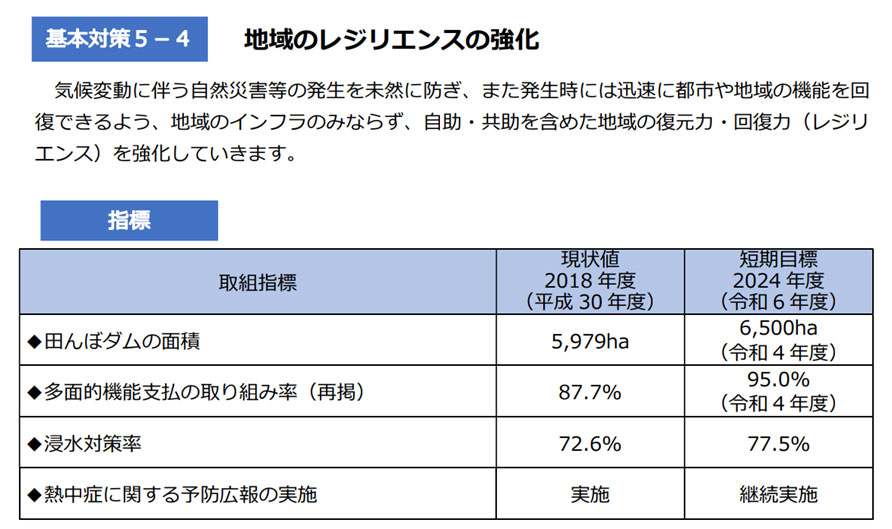

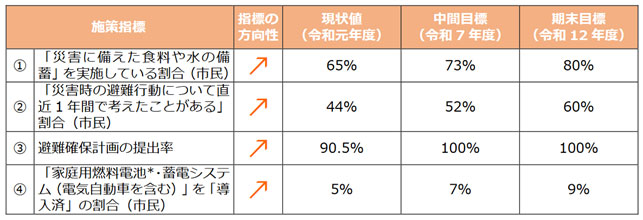

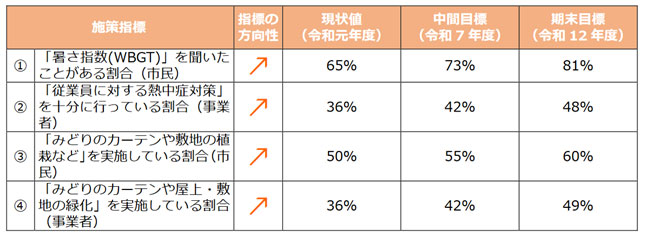

- 国の適応計画の進捗管理の状況は、これまでフォローアップ報告書にまとめられてきましたが、R3.10に適応計画が改定された際、新たにKPIが設定されました。

気候変動適応計画

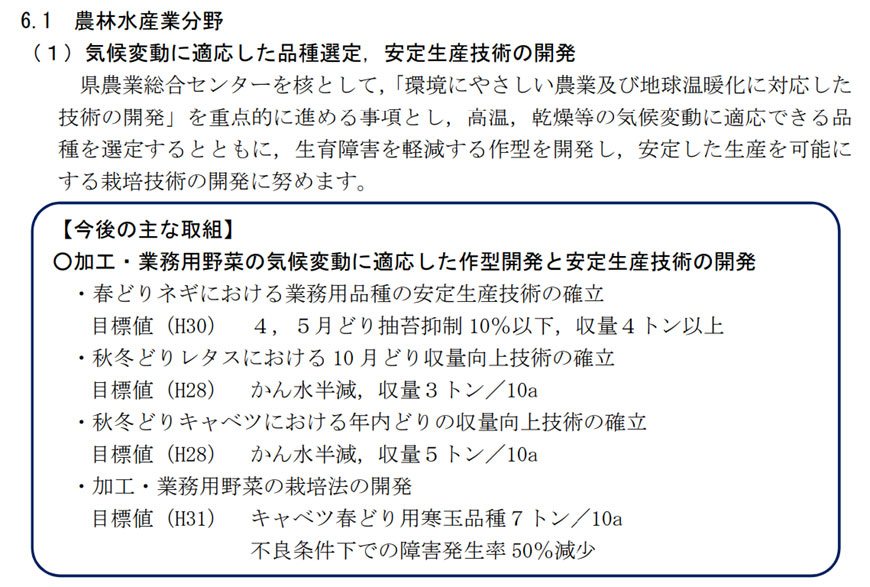

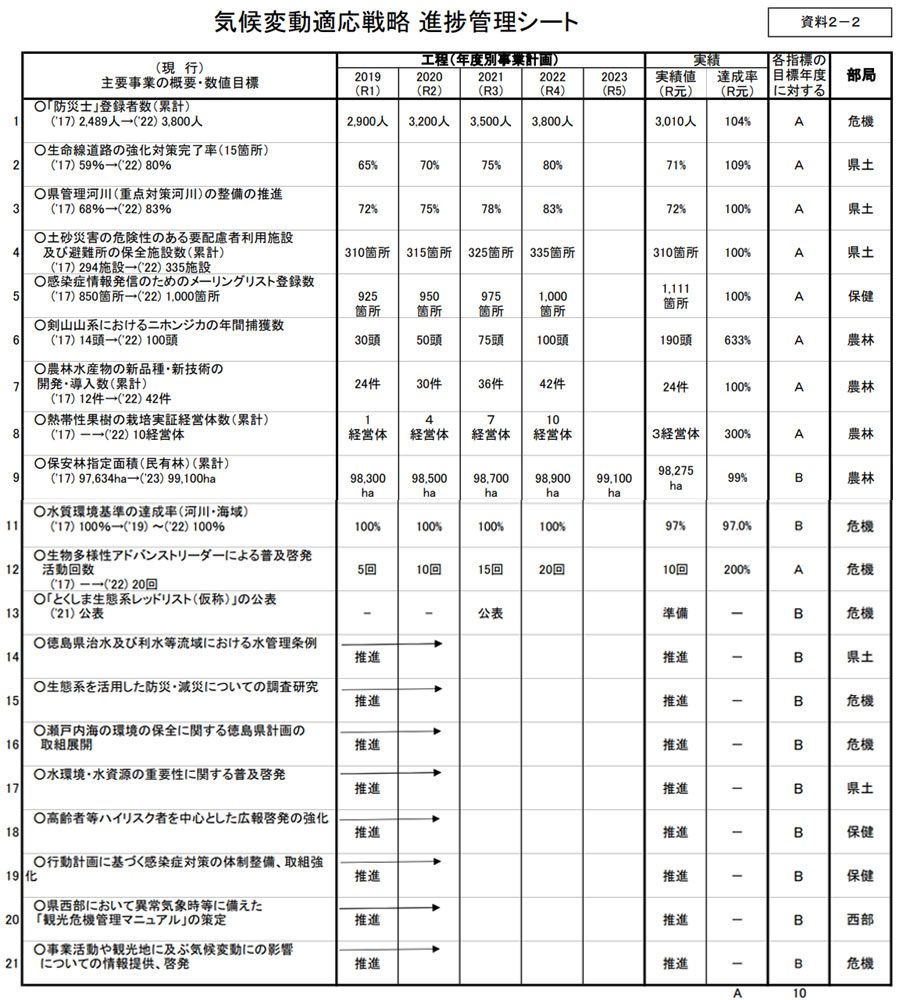

- また、地域適応計画の中で数値目標を設定した事例も増えつつありますので、こちらもご参照ください。

地域気候変動適応計画一覧

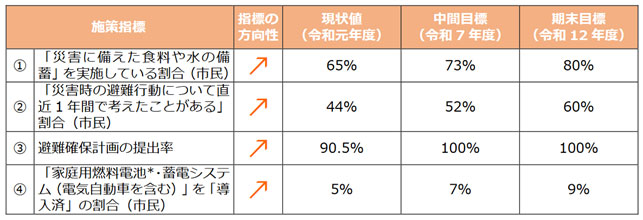

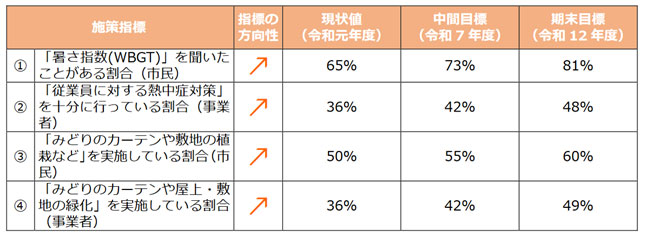

(茨城県、徳島県、新潟県新潟市、富山県富山市、東京都港区、神奈川県茅ケ崎市 etc.)

気候変動適応計画における分野別施策に関するKPI国

出典:環境省ホームページ「 気候変動適応計画(令和3年10月22日閣議決定)において設定する分野別施策に関するKPI 」

(https://www.env.go.jp/earth/tekiou.html)

茨城県都道府県

出典:茨城県地球温暖化対策実行計画

(https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/07keikaku-plan/gw-gw-plan.html) 令和4年5月参照

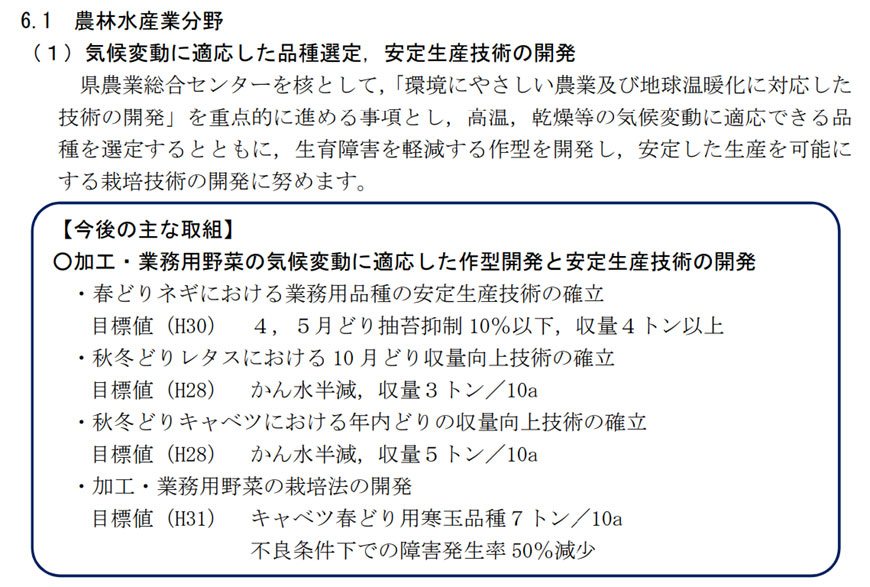

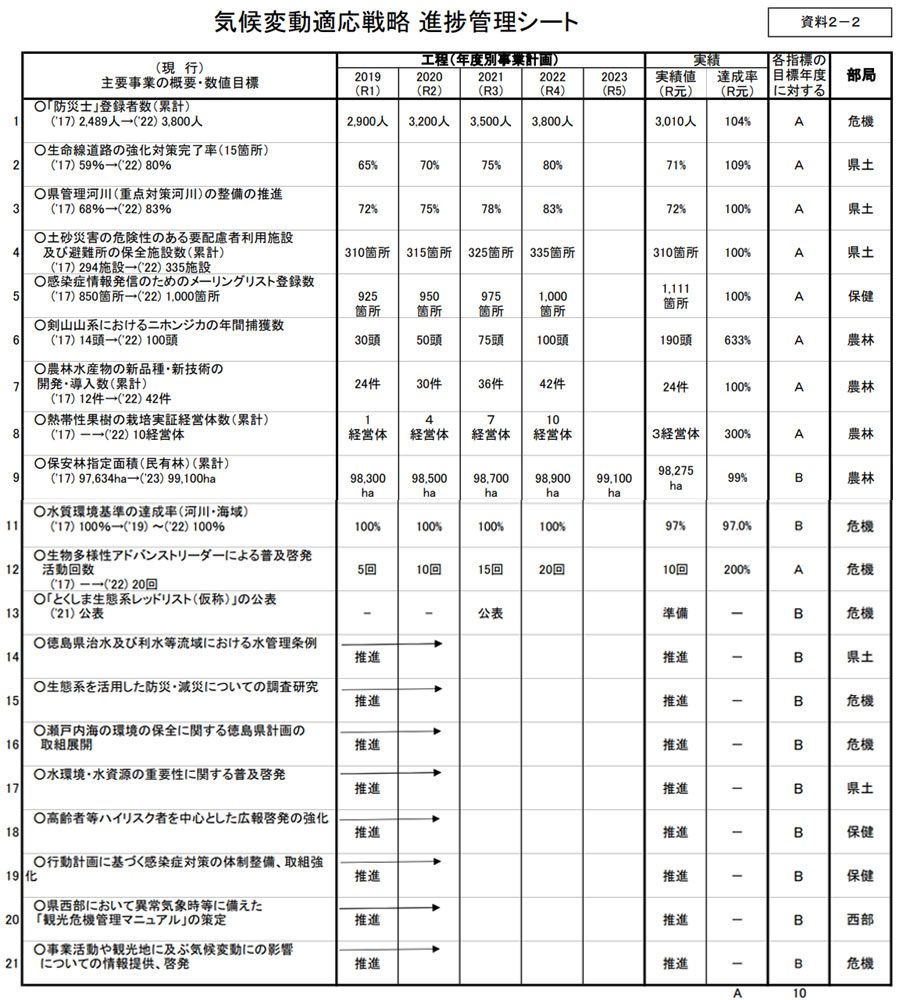

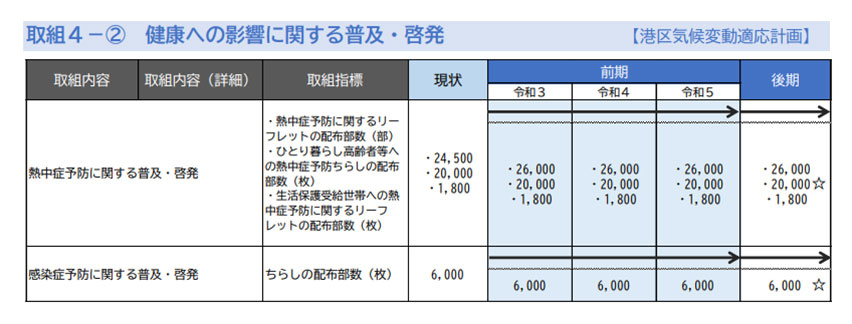

徳島県都道府県

出典:徳島県環境審議会(気候変動部会)令和2年度第2回資料2-2

(https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shizen/2015122500145) 令和4年5月参照

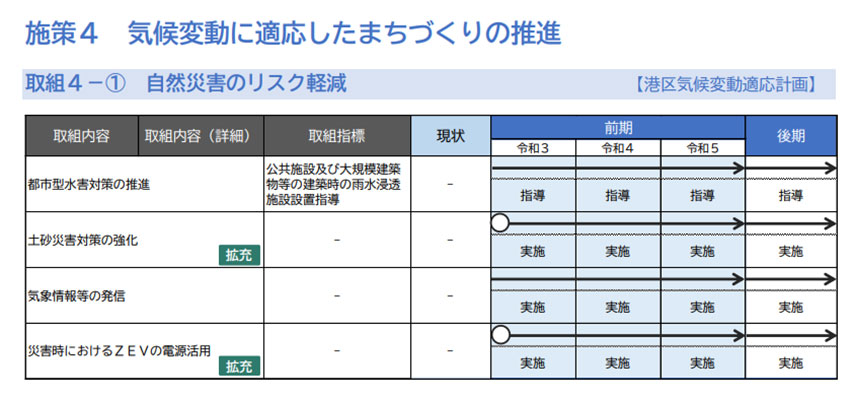

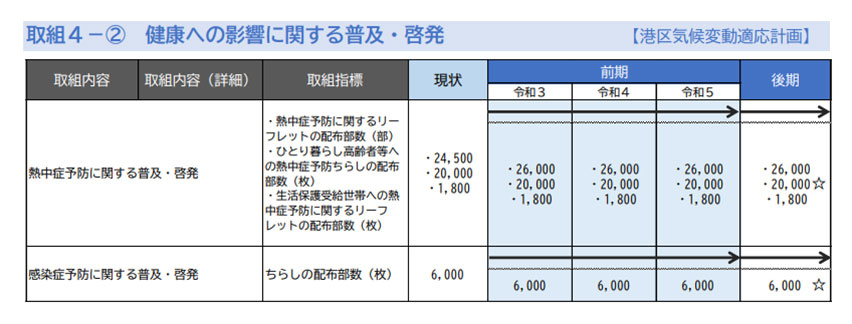

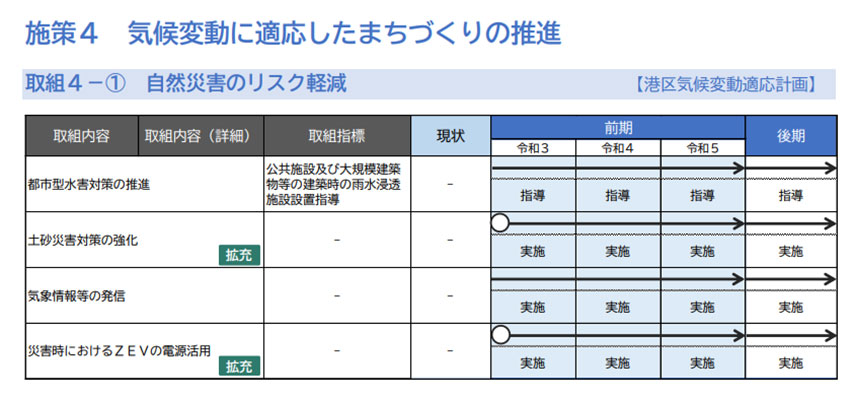

東京都港区市区町村

出典:港区環境基本計画(東京都港区)

(https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoushidou/kankyo-machi/kankyo/chosa/kekaku/kihon.html)令和4年5月参照

神奈川県茅ケ崎市市区町村

既存政策の収集・整理方法|計画掲載の指標一覧

- 自然災害対策の推進

- 健康被害対策の推進

出典:茅ヶ崎市環境基本計画(神奈川県茅ケ崎市)

(https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kankyo/1003322/1043074.html) 令和4年5月参照

新潟県新潟市市区町村

出典:新潟市地球温暖化対策実行計画(地域推進版)-環境モデル都市推進プラン(新潟県新潟市)

(http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/seisaku/keikaku/kankyo/keikakutop/index.html) 令和4年5月参照

富山県富山市市区町村

出典:富山市環境モデル都市第3次行動計画(富山県富山市)

(https://www.city.toyama.toyama.jp/kankyobu/kankyoseisakuka/ondankataisakukikaku/kankyomoderutoshi.html) 令和4年5月参照

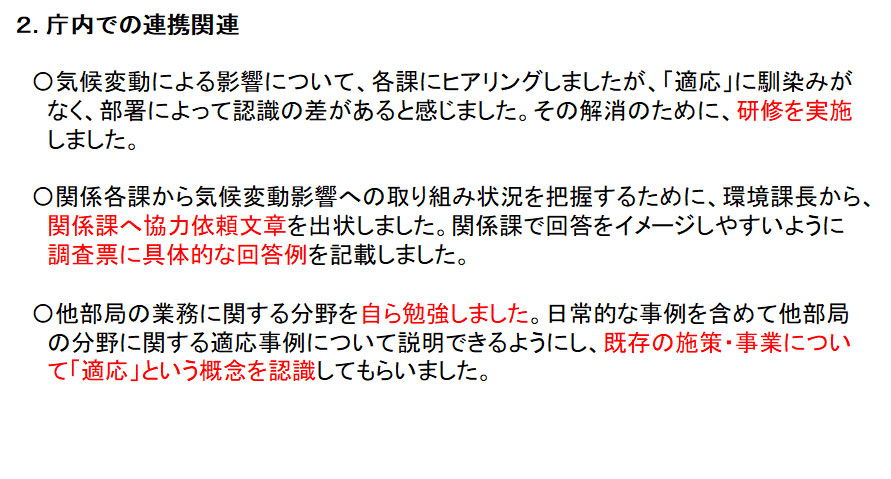

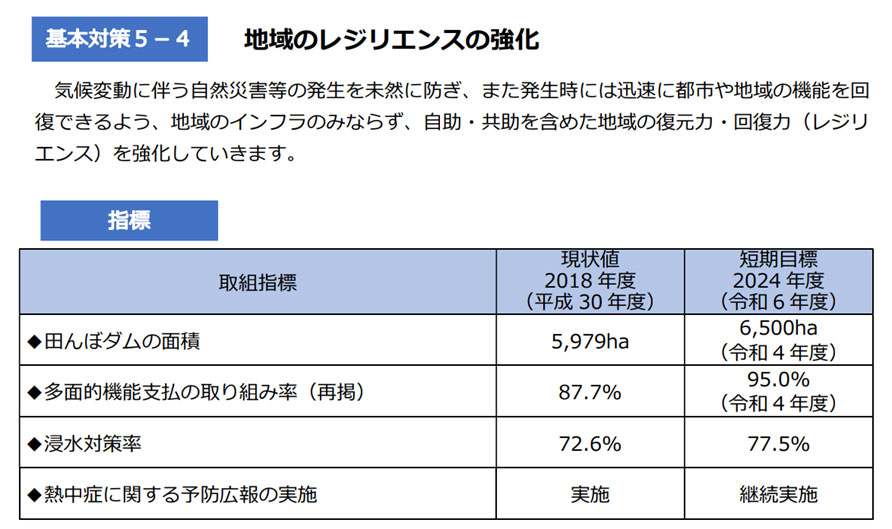

- 適応の業務は関係者が多く、調整にかなりの労力を要します。

この点について、よい方法がないか助言をいただきたいのですが。

-

地域のなやみ・・・

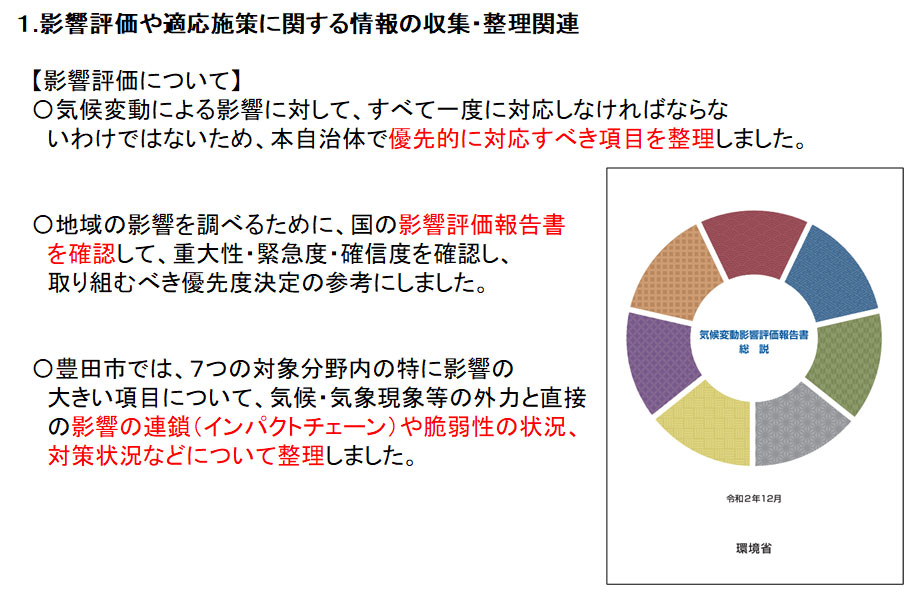

なやみ解決の事例

出典:豊田市地域気候変動適応計画 本編(愛知県豊田市)

(https://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/kankyou/1007665.html)令和4年5月参照

出典:環境省ホームページ「気候変動影響評価報告書の公表について」

(https://www.env.go.jp/press/108790.html)令和4年5月参照

出典:京都市役所ホームページ(京都府京都市)

(https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000273378.html) 令和4年5月参照

出典:農林水産省ホームページ「農林水産省気候変動適応計画概要」

(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/adapt/top.html)

出典:国土交通省ホームページ「国土交通省気候変動適応計画の概要」

(https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_fr_000130.html)

- 本県では、適応策関連事業は今年度から具体的に動き出すといった状況です。県民の方々に気候変動を「自分事」として捉えてもらうための機会として、セミナーやワークショップを実施する予定ですが、緩和策に比べると普及啓発が難しいと感じています。 例えば、コメ農家からすると降雪量の減少は、作付けや稲の生育に大きく関わることですが、反面、一般の方には、降雪量が減少することで除雪をする頻度が減るなどメリットと感じるため、「適応」自体に興味を持ちづらいという印象があります。まずは、気候変動や適応策に興味を持ってもらうために、効果的なポイントなどありましたらご教示ください。

-

一般の方に興味を持っていただく為のポイントは二つあると考えます。

- 自分事として捉えてもらいやすいよう、市民の生活に身近な事例を取りあげます。

→夏の熱中症対策など、市民の方が意識していなくても適応策を実施している、既に生活の中に適応策を取り入れているという視点で普及啓発を行います。

- 不可逆的及び長期的な影響

→既に排出された温室効果ガスにより、これから2050年ゼロカーボンを達成しても元にもどらないもの(海水面の上昇、動植物の絶滅など)や、影響が長期的に続くと思われるもの(強い雨の頻度、ある程度の気温上昇など)があります。現在及びすぐ先の将来の市民生活にそれらの影響が及ぶことになります。だからこそ、温室効果ガスの削減を行いながら気候変動に適応していく必要があります。緩和と適応の両輪が大事であり、その視点から話すことが普及啓発に繋がるのではないでしょうか。

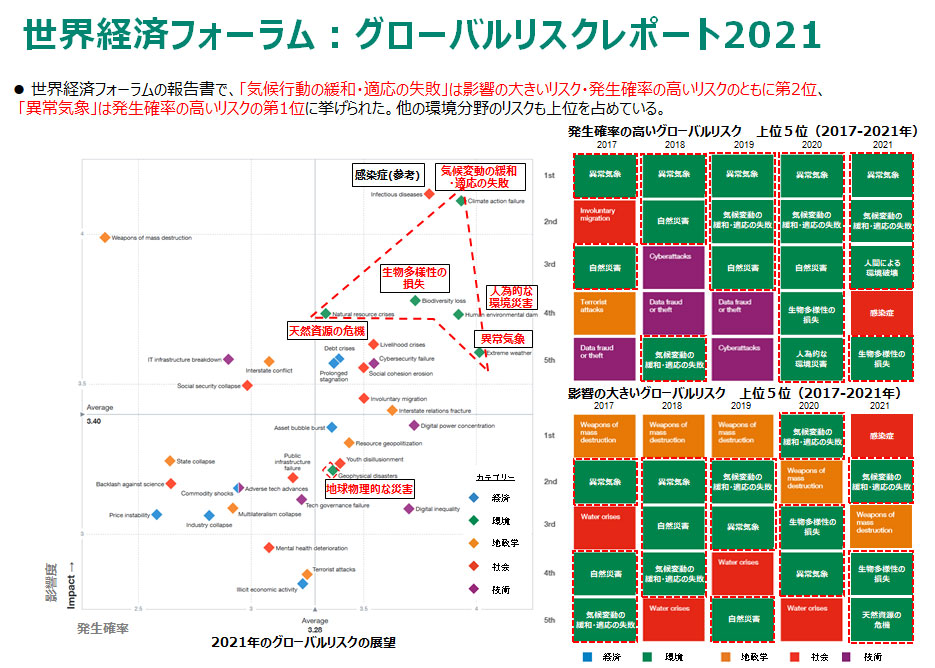

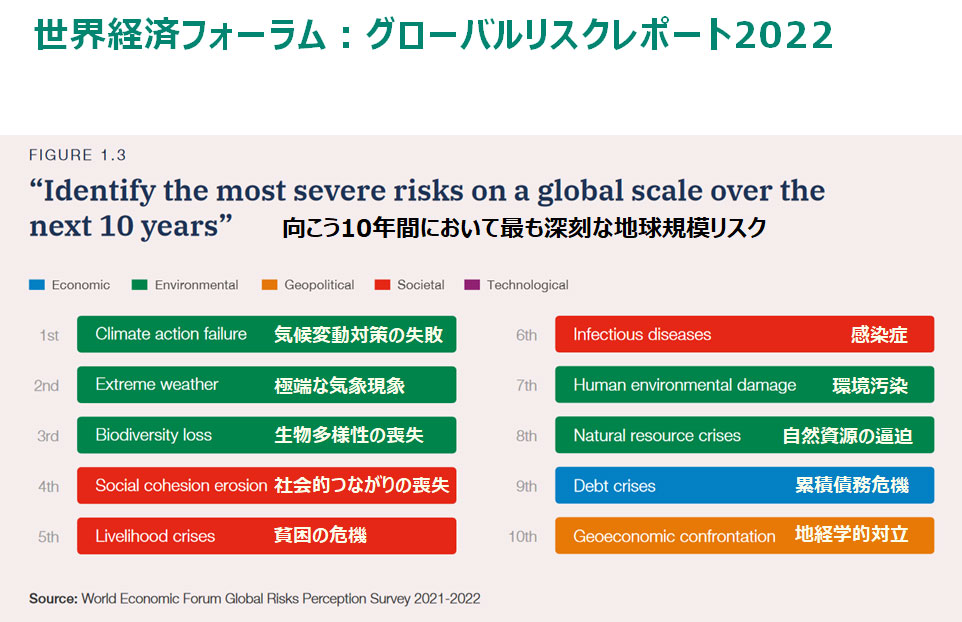

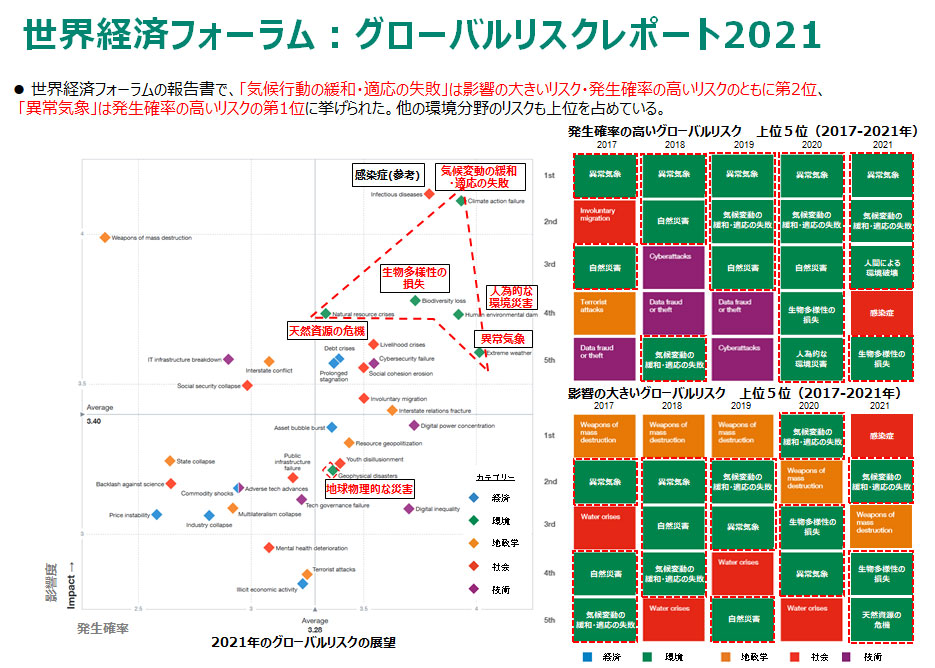

- グローバルリスクについて、”気候変動への緩和適応の失敗”が上位にあることは非常にインパクトがあり、この情報は県民に対して”適応”の普及啓発を進める上で、効果的な情報であると考えるため、詳しくご紹介いただきたいのですが。

-

出典:世界経済フォーラム(2021)「グローバルリスク報告書 2021年版」

出典:世界経済フォーラム(2021)「グローバルリスク報告書 2021年版」

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf

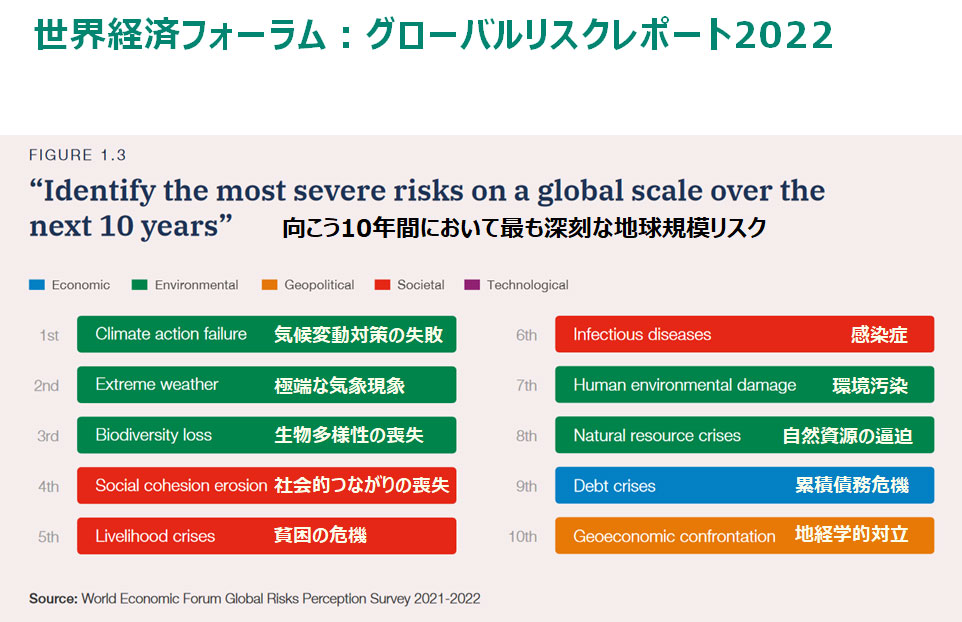

(抜粋)グローバルリスクレポート2022(気候変動対策の失敗)

気候変動対策の失敗

- 今後10年間で世界規模で最⼤の被害をもたらす可能性のあるリスクとして評価しています。

- より強力な行動がなければ、緩和と適応を行う世界的な能力は低下し、遅すぎる結果となる。2050年までにネットゼロの目標を達成できなかった場合、世界のGDPの4%から18%の損失が予測されている。

課題

- 2021年のCOP26で行われた内容ではパリ協定で定められた1.5℃の目標を下回っている。

- トップリスクとして評価しているが、地域差で異なっていて、地域と国の間で切迫感が異なることを⽰唆しています。 「気候変動対策の失敗」は、⽶国では短期リスクとして2位ですが、世界最⼤のCO2排出国である中国では23位です。

- 社会、経済、地球に深刻な被害を与える可能性が最も高い分野であるにもかかわらず、まだほとんどの人は対策が行われていることが、少なすぎると感じている。

- covid-19によりGHG排出量が世界的に減少したが、すぐに回復した。2020年のGHG排出率は過去10年間の平均よりも早く上昇した。化石燃料に依存している証拠。

- 追い風としては、政府・企業・投資家が、より迅速な 移行の必要性にますます集中しており、ますます多くの組織 が事業の脱炭素化に取り組んでいます。特に、銀行、保険会社、機関投資家が資本をネットゼロに向けようと していて多額の民間資本がカーボンニュートラルに投じられている。

- A-PLATや国立環境研究所気候変動適応センターについて、逐一確認することなく、ラジオ等の広報ツールで県民に紹介しても問題ないでしょうか。

-

ラジオ等の広報ツールでの紹介について問題ありません。

- 経年的な気温上昇は、気候変動による影響とヒートアイランド(HI)による影響の両方が考えられますが、一般的にはどちらの影響が大きいのでしょうか。

-

東京で過去100年に約3℃気温が上昇しています。大阪では過去100年に約2℃気温が上昇しています。

日本では気候変動によりこの100年で約1℃程度気温が上昇しています。このことから東京では2℃、大阪では1℃余分に気温が上昇しており、これがヒートアイランドによる影響と推定されます。

- 将来の都市部の気温上昇の予測に際し、ヒートアイランド化による影響も考えるべきでしょうか。その場合、ヒートアイランド化による影響はどのようにして予測すればよいでしょうか。例えば、本市を含め都市域では近年、大規模な建築物(ビル、マンション、商業施設、物流施設等)が多数建設されている状況ですが、これらの建築物からの排熱は、周辺地域の気温上昇に影響を及ぼすレベルにあるのでしょうか。

-

HIの影響を考慮する必要があります。

なお、HIの発生原因としては、

①空調排熱、

②都市形態(建物の立地⇒風の通り、等)、

③被覆面改変(アスファルト化)

が発生要因となりますので、これらを都市気象モデルで考慮する必要があります。なお、どこまで精緻に考慮するかはモデルや予測手法に依存します。

- 鉄鋼、石油化学、火力発電所など大規模な工場・事業場が多数立地している場合、これらの排熱が周辺地域に及ぼす気温に多少なりとも影響を及ぼしているように思えます。実際のところはどうなのでしょうか。

-

空調排熱が多い場合、気温への影響もあると考えられます。立地を踏まえると、日中の海風などの影響も考慮する必要があると思います。

- 緩和と適応の両輪を進めていくために、特に緩和策の普及活動をされている団体(地球温暖化防止活動推進センターなど)とLCCACが連携している事例があれば教えてほしいのですが。

-

- 緩和策と適応策を進めている団体とが一緒に環境イベント等に出展し、緩和と適応についてそれぞれ説明を行う事例があります。

- 地球温暖化防止活動推進員は、普及啓発について豊富な実績があるのでノウハウを聞きながら一緒に普及を進めていくとよいでしょう。

- 適応分野から得られるネットワークや関係部署との関係、具体的な対策に対する説得力は脱炭素を進めていく上でも有効です。それぞれ緩和策と適応策を行うグループとが連携して脱炭素社会そして気候にレジリエントな社会作りを進めていくとよいのではないでしょうか。

事例

福岡県気候変動適応センター

(令和3年度第2回福岡県気候変動適応推進協議会資料より抜粋)

・福岡県地球温暖化防止活動推進センターとの連携

気候変動に対して緩和と適応の両面から対策を推進するため、福岡県地球温暖化防止活動推進センターと連携し、啓発及び情報提供を行った。

- 福岡県地球温暖化防止活動推進員への研修教育に気候変動適応分野を加え、活動手引書に気候変動適応センターの情報を追加した。

- 福岡県地球温暖化防止活動推進員研修会(令和3年10月)において、気候変動適応について及び当センターについての講演を行った。

- 福岡県地球温暖化防止活動推進センター情報誌(減CO2クラブ)へ、当センターの紹介及び県内で実際に行われている適応策の事例を紹介する記事を提供した。

- 住民にとって気候変動は極めて遠いテーマであり、自分事になりにくい。身近にする方法はありますか。

-

- 地域で起こることを情報収集、分析し、地道に広い範囲で伝えていくことが使命ですが、簡単な方法はおそらくないでしょう。いかに伝えていくか、担当部署と協力しながら進めていく、そういう状況にあります。

- 自分事にするためにはどう工夫すればいいのか、どの自治体にとっても悩みのタネとなっています。お互いに使っている普及啓発ツールの共有や、どういったことが住民に響いたかなど、情報を共有しながら取り組んでいく必要があるかと思います。

(2022年8月17日掲載)