COP29 気候変動適応特集!

SDGsの経験から見たCOP29の成果

COP29でも適応に関する交渉で主要な議題となった「適応に関する世界全体の目標(GGA)」の達成に向けた進捗評価方法ですが、これまで交渉やワークショップを行う中で、「持続可能な開発目標(SDGs)」の進捗評価の仕組みや指標開発プロセスが、度々参照されてきました。そういったことも踏まえ、今回は地球環境戦略研究機関 (IGES)でSDGsに関する調査研究等を行っているサステナビリティ統合センター研究員の方にヒアリングを行い、COP29でのGGAに関する交渉結果を受けた今後の作業に向け、どのような示唆があるかをまとめました。

SDGsの進捗評価

SDGsにおいては、まず17のゴールと169のターゲットが合意され、その後に各ターゲットの進捗を測るための計231の指標が設定されました。SDGsのグローバルな進捗評価は、指標毎に定められた国際機関等による統計調査を用いた公式評価、および各国が自主的に提出する自発的国家レビュー(VNR)による自己評価、の2種類が行われています。前者に関しては国連本部が毎年SDGsレポート(2024年版)を発刊、後者に関しては国連経済社会局(UNDESA)が毎年VNR統合報告書(2024年版)を作成し、「持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラム(HLPF)」において参照・報告されます。

パリ協定とSDGsを比較する際、SDGsがそもそも非拘束的な目標である一方、パリ協定は各国の温室効果ガス削減目標を法的に約束する国際的な枠組みである点で異なる点には留意が必要です。ただし、適応目標には公的拘束力は無く、現在COPで交渉が行われているGGA目標に対する指標は、各締約国が任意でUNFCCCに提出する適応関連の各種報告書において、あくまで自主的に用いるものとされています。ですので、指標の基本的な用いられ方としては、SDGsでいえばVNRの性質に近いと言えます。一方、COP29では、「グローバルな分析に情報を提供する観点から、指標はグローバルに適用可能であるであること」も決定しました。その点、SDGsが指標を用いて行う公式な評価に近い性質を持ち合わせつつあるとも言えるでしょう。今回のヒアリングではそこに着目し、SDGs指標による公式評価の状況と課題や展望を伺いました。

データギャップ

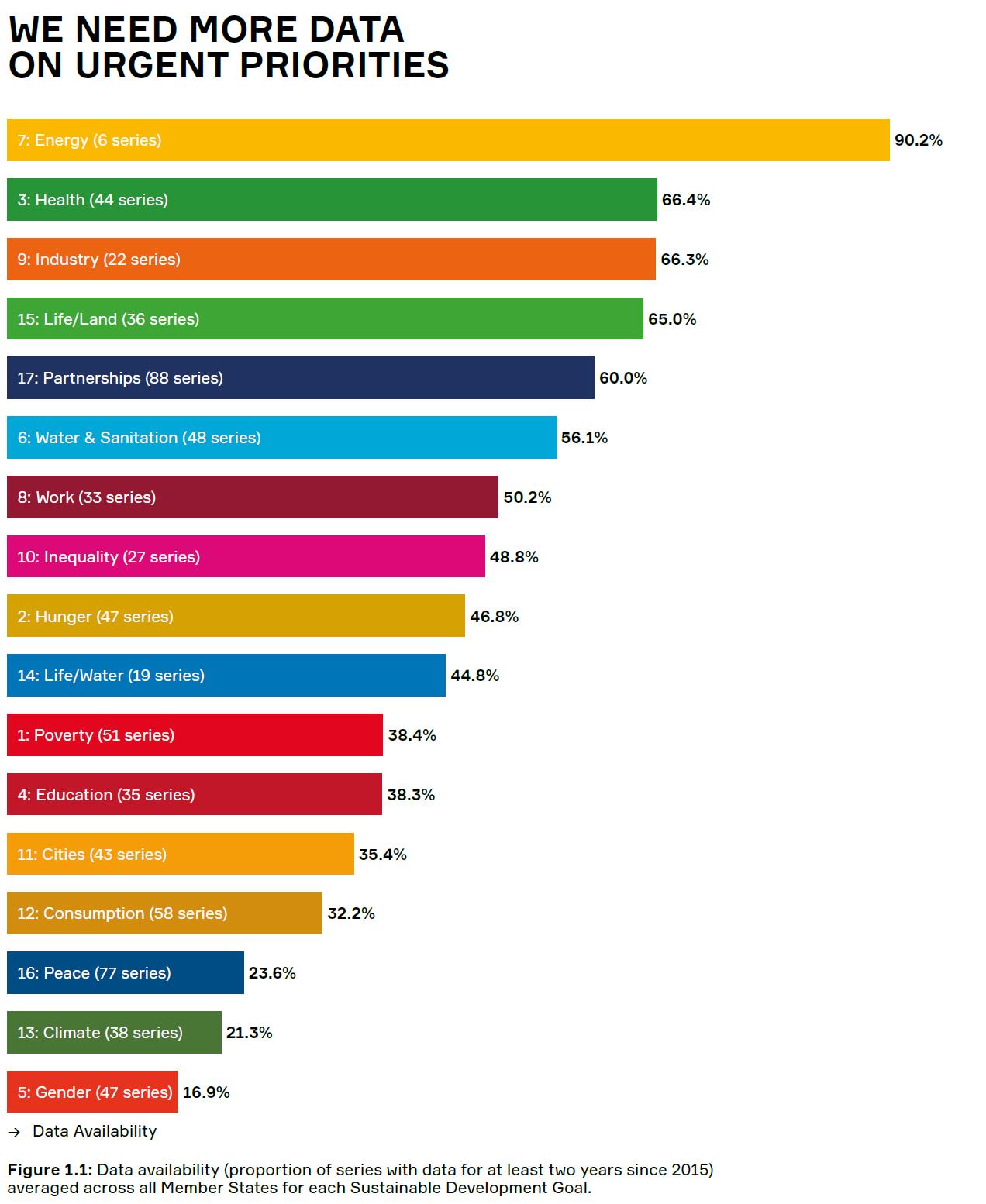

SDGsレポート2024年版では、2015年にSDGsが採択されてから10年近く経過した現在においても、指標を用いた測定のためのデータの欠如や入手困難さが問題となっていることが指摘されています。そもそも、231の指標のうち、66指標のデータは定期的に報告されていません。過去3年間のデータが不足している指標は、全体の約3分の1にのぼります。Goessmann et.al, 2023によると、下図に示した通り、SDGsの各目標におけるデータ利用可能性には大幅なばらつきがあり、残念ながらSDG13(気候変動対策)は、全目標の中で2番目にデータギャップが大きくなっています。

(Goessmann et.al, 2023より抜粋)

データの不足が生じる要因は多岐にわたります。SDGsには、質的な目標や、国や地域によって解釈が大きく異なる概念が数多く含まれており、これらの概念を統一的に定義し、国際的な基準を確立することが困難である点が、データギャップ発生の一因として挙げられます。特にジェンダーや気候変動など、SDGsの策定によって認知が向上した新しいテーマについては、既存のデータを有する国も限られており、この問題が顕著に現れました。目標達成度を測るための正確なデータがそもそも得られなければ、目標達成のために行われてきた施策の評価や、それを踏まえた新しい政策策定のための意思決定に支障をきたしてしまいます。データに基づく正確な測定が可能な指標を設定することは、一見当たり前のようにも思われますが、その困難さはSDGsの実情がよく示しています。

これらのデータギャップを埋めるためには、各国の統計機関におけるデータ収集・分析システムの強化を要する場合も多く、それは一般的に多額のコストを伴うため、特に開発途上国にとっての障壁が大きくなります。ビッグデータなどの新しいテクノロジーや、市民科学の力を活用できる場合もあります。例えばフィンランドでは、統計データを公開することで、市民社会によるデータ精度の向上が図られています。アフリカの一部の国では、マイノリティに関する活動を行うグループが政府に働きかけ、マイノリティに関するデータを統計に包摂するような制度がつくられました。日本では、2018年にスタートした「SDGs未来都市」を筆頭に数多くの都市が自発的自治体レビュー(Voluntary Local Review)を作成・公表していますが、その中では、SDGsをベースとして独自に策定した計画の進捗を測るため、市民の声も取り入れながら独自指標と各指標に対応するデータリストを選定した自治体もあります。指標を用いた報告の必要性から新たな制度や仕組みができて、それが結果的に目標達成のための活動自体の進捗に繋がることもあると言えるでしょう。

GGAへの示唆

以上を踏まえると、今回COP29において、GGA指標を選定する際の基準に、以下の2項目のデータに関する内容が追加されたことには、大きな意義があったと言えます。

- 透明性のあるモニタリングを可能にする、測定可能で利用可能なデータがあること。

- 国際的なデータベースなど、すでに入手可能な、あるいは各国が容易に収集できるデータを利用できること。

さらに、UAEベレン作業計画の最終成果物である指標セットには、適切な場合、以下を含むべきことも決定しています。

- 各指標が意図する目的および潜在的なデータソース、および各指標のデータ標準を開発するために必要なメカニズムに関する情報

SDGsの現状を踏まえても、来年のCOP30で決定する予定のGGA指標すべてにおいてデータの課題をクリアすることは難しいかもしれません。SDGsの教訓を活かし、COP29で追加されたデータに関する基準をできる限り満たすこと、データギャップが生じてしまう場合にはその解決に向けた道筋をあらかじめ示すことが重要であると言えるでしょう。データ整備のための追加コストが生じる場合も、それが適応行動の推進自体にも寄与しうることを認識し、各国が積極的に指標を活用した進捗評価に取り組めるよう、インセンティブを明確にすることも重要であると考えられます。