気候変動の物理的リスクの全体像①

~企業経営において認識すべき物理的リスクの把握方法とは~

前回の記事では、主に以下について解説しました。

- 気候変動によって大雨や強い台風、高温などの頻度と強度が増加しており、企業の事業活動において既に様々な影響が生じているため、物理的リスク(※)を回避・軽減する「気候変動適応」に取り組み、事業の継続性や強靭性を高めることが重要となる

- TCFD提言だけでなく、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)やサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が策定する新たな気候関連開示基準においても物理的リスクに対する分析結果の開示が求められており、自社にとって重要度が高い物理的リスクを把握し、評価、分析する必要がある

- 物理的リスクの影響を評価、分析し、事業の継続性や強靭性を高めることは急務であるものの、その定量化には課題が残っている

今回は、企業経営において認識すべき物理的リスクの把握方法について解説します。

(※)企業が認識し開示すべき物理的リスク

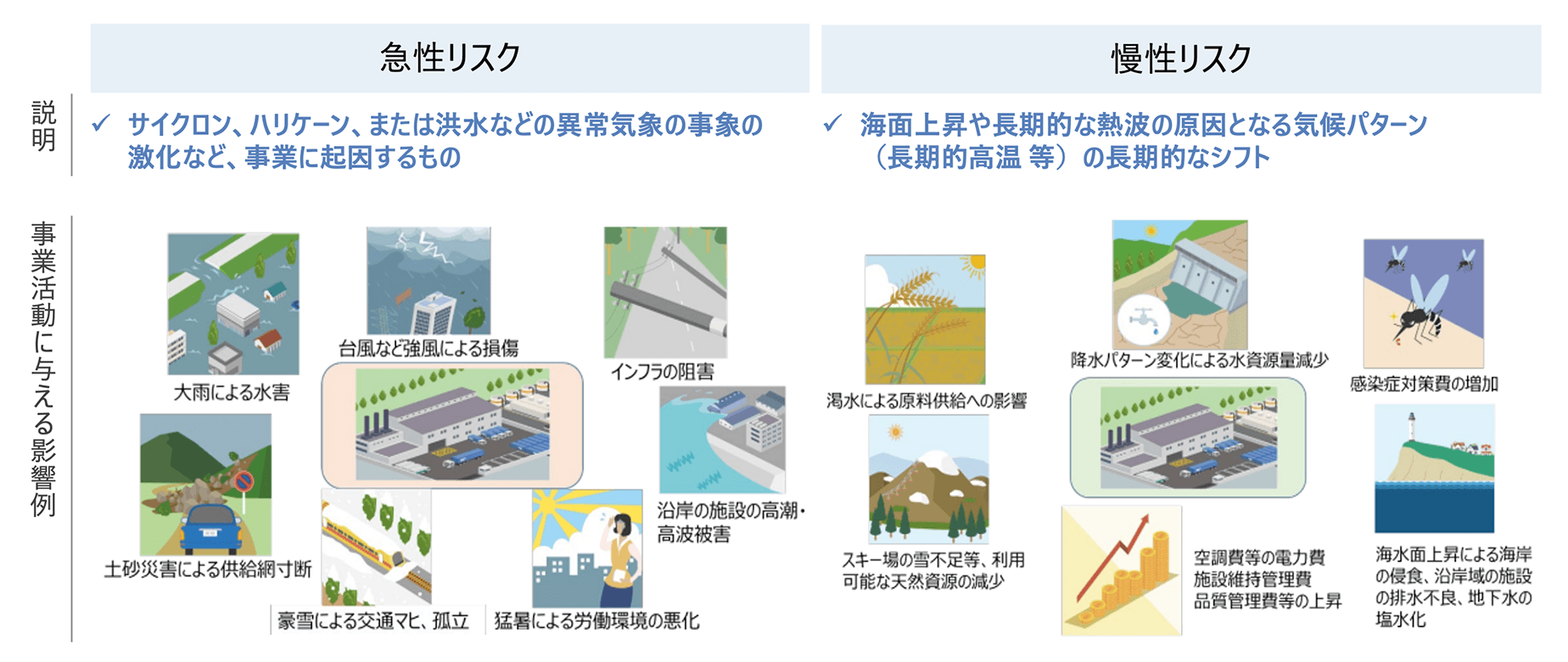

2017年に公表された「気候変動関連情報開示タスクフォース」(TCFD)提言における「物理的リスク」は、台風や洪水など、異常気象の激化などの事象による「急性リスク」と、海面上昇や熱波の原因となりうる長期的な気候パターンのシフトによる「慢性リスク」の2つに分類されます。

事業活動に与える影響の例としては、事業所や施設の浸水、強風被害、サプライチェーンの寸断、熱中症の増加、渇水、原材料調達コストの上昇など、様々なものがあげられます。こうした物理的リスクによる影響は将来的に増大すると予測されており、そのリスクを適切に評価し、影響を最小限に抑えることが重要です。

急性リスク・慢性リスクと影響例

(出典:環境省「改訂版 民間企業の気候変動適応ガイド ー気候リスクに備え、勝ち残るためにー」等より作成)

気候変動による影響を整理する

気候変動の物理的リスクを把握する上で、まず行うことは「気候変動による影響の整理」となります。自社がこれまでに経験した気候変動影響(気象災害、異常気象、高温、大雨、渇水、高潮などによる影響)や、将来の事業活動に対して予測される気候変動影響に関する情報のほか、現在実施している対応策に関する情報などを可能な限り網羅的にリストアップすることが重要です。

物理的リスクの整理にあたって、これまでに経験した影響については、気象災害時の被害の記録や経済的損失に関するデータ、熱中症の発生状況など、自社内の記録やデータが役立ちます。また、現在及び将来の気候変動影響については、国や地方自治体、研究機関などが公開する情報を活用することも可能です。例えば、環境省がおおむね5年ごとに公表している「気候変動影響評価報告書」※1や、気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)に掲載されている「インフォグラフィック(事業者編)」※2等があります。

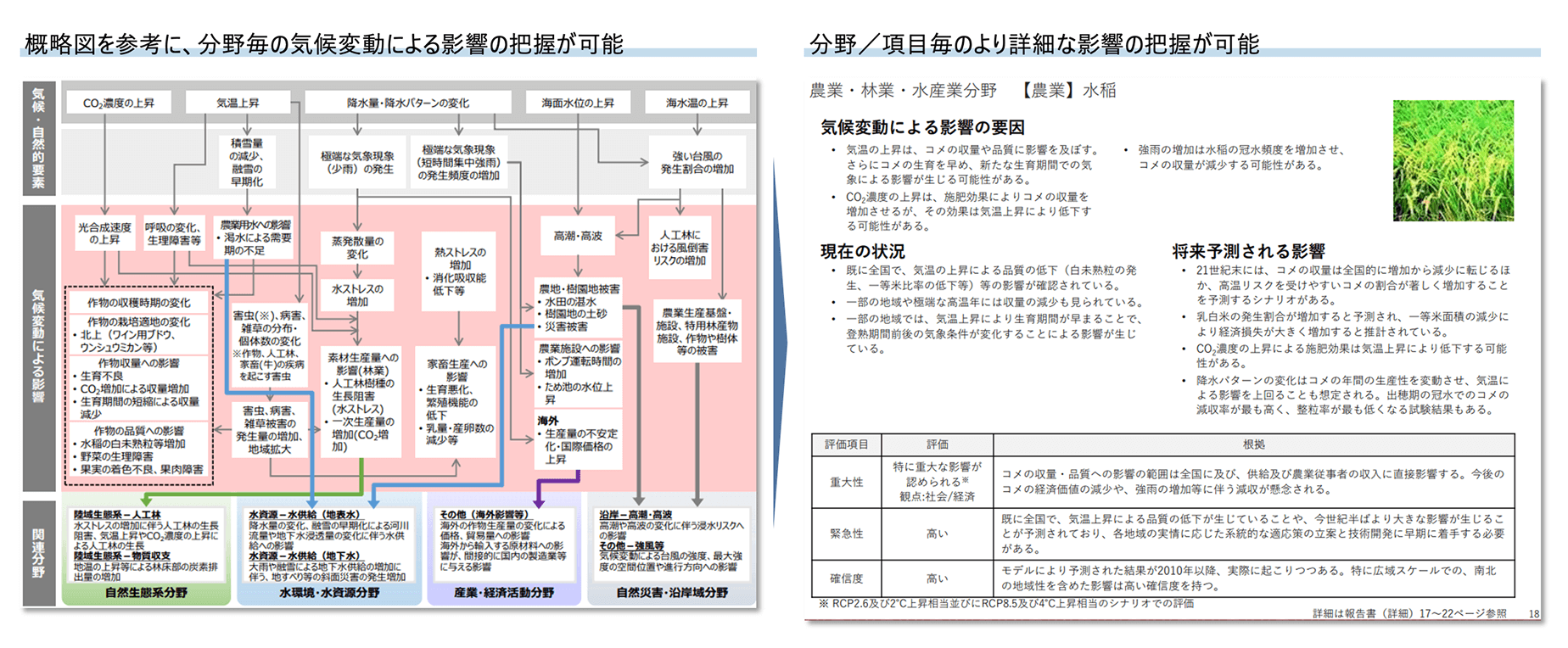

気候変動影響評価報告書

「総説」及び「詳細」の2つで構成されており、農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然生態系、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活の7分野71項目を対象として、気候変動が日本にどのような影響を与えうるのか科学的知見をもとに評価したものです。

報告書では、分野毎に想定される気候変動影響の概略図が示されており、体系的に気候変動影響を理解することができるようになっています。また、それぞれの分野における気候変動影響について、現在既に顕在化している影響と将来予想される影響についての知見を整理した上で、「重大性」、「緊急性」、「確信度」の3つの観点で評価されています。

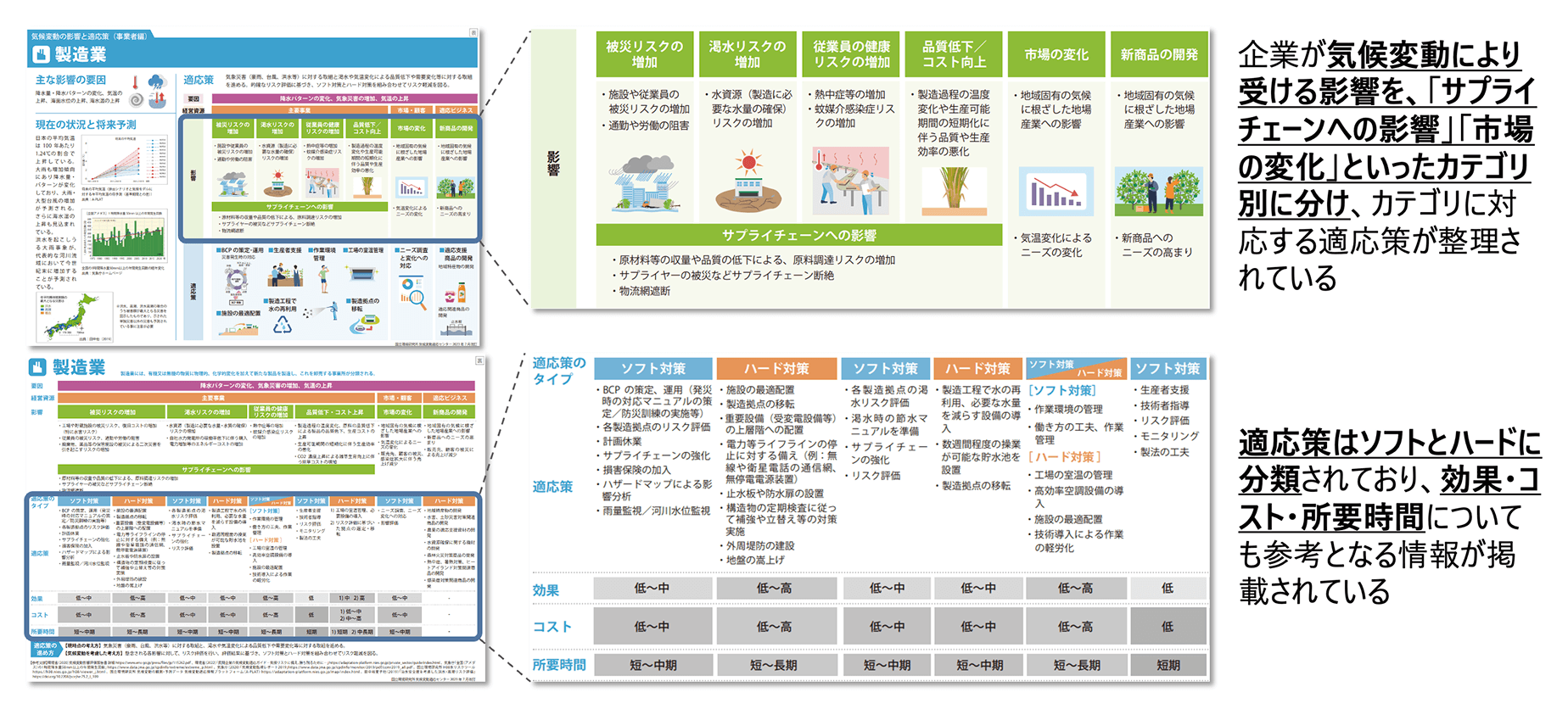

インフォグラフィック(事業者編)

企業の主な適応策が業種別、業種間で共通する項目別に整理されています。「影響の要因⇒現在の状況と将来予測⇒適応策」の流れで構成されており、企業が気候変動により受ける影響を、「サプライチェーンへの影響」「市場の変化」といったカテゴリ別に分けて、対応する適応策が整理されています。

適応策はソフトとハードに分類されており、効果・コスト・所要時間についても参考となる情報が掲載されています。

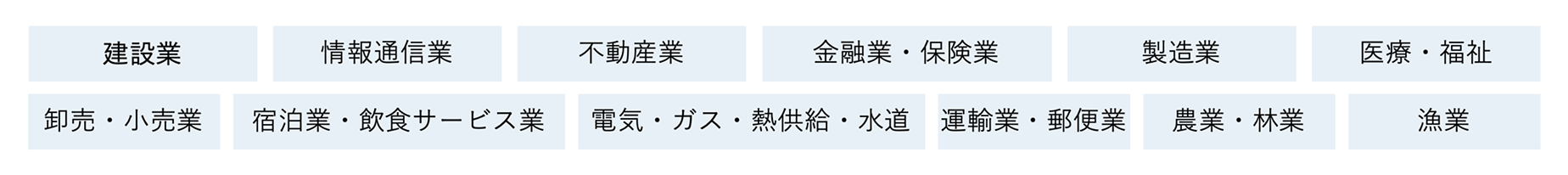

現在は以下12業種を対象に作成されており、事業活動における適応の取組推進に活用が可能です。

例えば、建設業では以下のように説明されています。

- 影響の要因:気温の上昇、極端な気象事象の発生頻度や強度の増加などが考えられる

- 現在の状況と将来予測:熱中症の救急搬送者数の増加傾向が確認され、過去5年間の職場における熱中症による死亡者数、死傷者数は、ともに建設業が最大。今世紀末には、東京・大阪で日中に 屋外労働可能な時間が現在よりも30~40%短縮することが予測されている

- 適応策:工事現場での気温上昇等による労働環境の悪化等が影響として想定されるため、BCPの策定・運用や労働環境の改善等が考えられる

優先的に取り組むべき課題を特定する

気候変動による影響の整理ができたら、優先的に取組むべき課題を特定します。多数の影響の中から優先課題を特定する方法の一つとして、リスクベースの考え方(発生頻度、被害度合の高い課題を優先して選定する)があります。

その際には業種やサプライチェーンに存在するリスクを優先度の高い課題として認識することが重要です。「改訂版 民間企業の気候変動適応ガイド-気候リスクに備え、勝ち残るために-」を参考にすると、気候変動は自社内のみならずサプライチェーン全体を通じて影響を及ぼすため、重要な影響が及ぶ可能性がある施設(事業所や工場、店舗等)や活動等(製造、流通、販売、廃棄等)を見逃すことなく分析することが重要です。

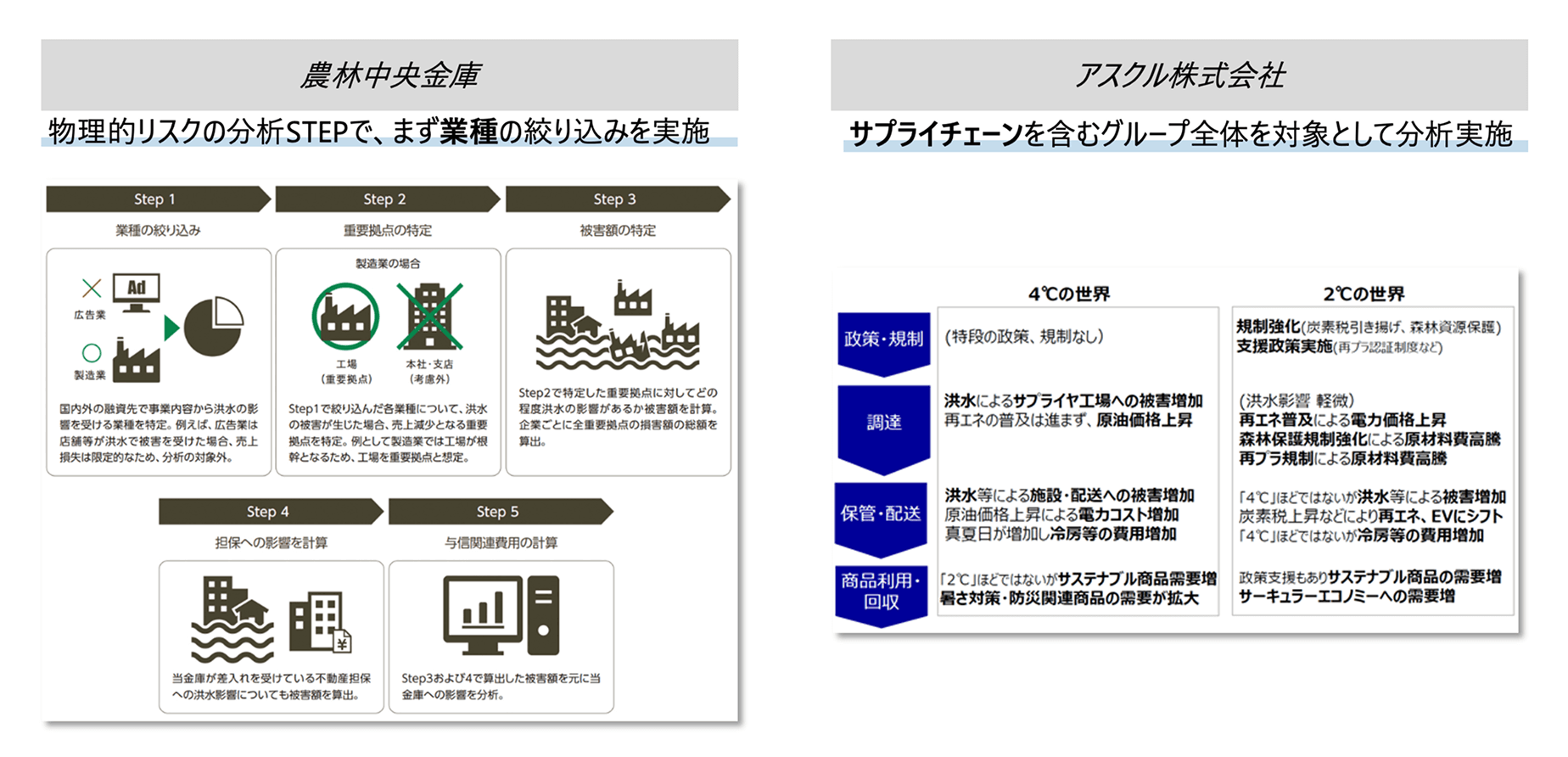

「サステナビリティ(気候・⾃然関連) 情報開⽰を活⽤した経営戦略⽴案のススメ」に掲載されているシナリオ分析の事例においても、業種やサプライチェーンを考慮した評価が行われています。

(出典:農林中央金庫、アスクル株式会社HPより作成)

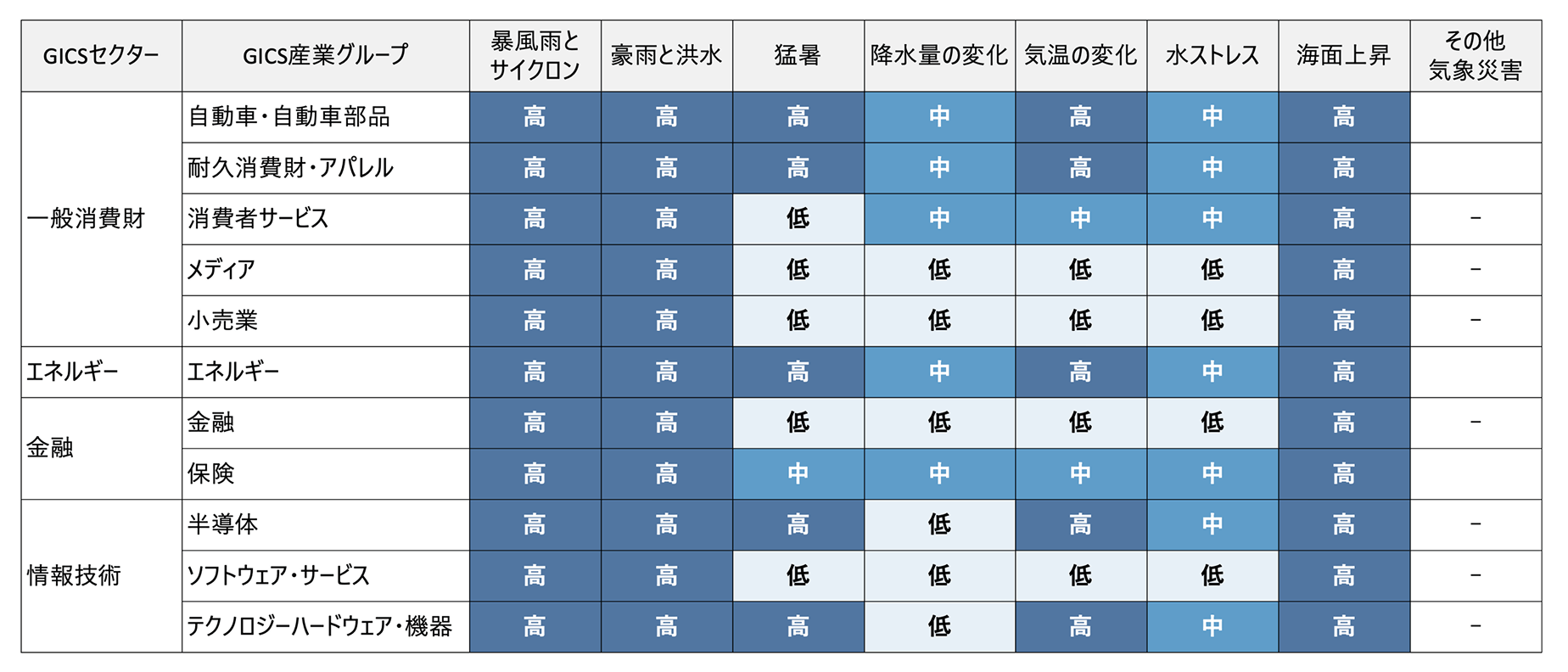

シナリオ分析では、物理的リスクの影響度の大きさの判断を行う必要がありますが、欧州復興開発銀行(EBRD)と気候変動適応のための国際的な研究センター(Global Centre of Excellence on Climate Adaptation)が発行した「ADVANCING TCFD GUIDANCE ON PHYSICAL CLIMATE RISKS AND OPPORTUNITIES」※3に掲載されている下表は業種別の物理的リスクの影響度の高さをまとめたものとして参考になります。

具体的には、物理的リスク(急性リスク(暴風雨やサイクロンなどの異常気象、極端な降雨、極端な暑さ) と慢性リスク(降水量、気温、水ストレス、海面上昇の変動))ごとに、リスクの高さを業種(世界産業分類基準(GICS)) 別に3段階(高、中、低)で示しています。

(出典:欧州復興開発銀行(EBRD)等「ADVANCING TCFD GUIDANCE ON PHYSICAL CLIMATE RISKS AND OPPORTUNITIES」より作成。環境省仮訳)

【コラム】気候変動適応の基本的な進め方

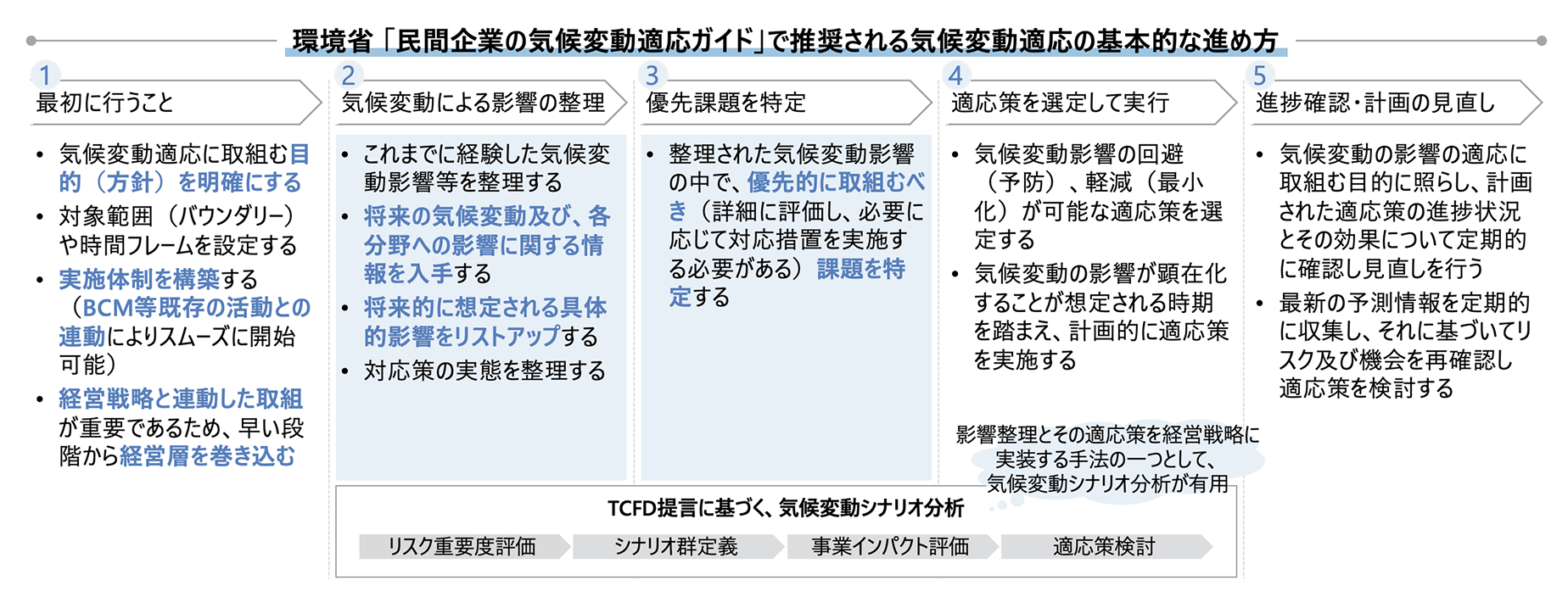

気候変動適応の基本的な進め方は、環境省が作成した「民間企業の気候変動適応ガイド-気候リスクに備え、勝ち残るために-(2022 年3月改訂)」※4において、5つの具体的なステップ(①最初に行うこと、②気候変動による影響の整理、③優先課題を特定、④適応策を選定して実行、⑤進捗確認・計画の見直し)が推奨されており、本記事で解説している企業経営において認識すべき物理的リスクの把握方法については②③に該当します。

本ガイドでは、気候変動の物理的リスクと機会への対応は、気候変動適応の取組そのものであり、物理的リスクの把握とその対応策を経営戦略に実装して備えていくことは、事業の継続性や強靭性を高める上で不可欠な取組とされています。また、そのリスク評価の手法の一つとして、シナリオ分析が有用とされています。シナリオ分析の進め方については、環境省が公開している「サステナビリティ(気候・⾃然関連) 情報開⽰を活⽤した経営戦略⽴案のススメ」※5の「第2章 TCFDシナリオ分析 実践のポイント」においても紹介されています。

(出典:環境省「改訂版 民間企業の気候変動適応ガイド ー気候リスクに備え、勝ち残るためにー」等より作成)

取り組む課題(リスク)ごとに事業活動への影響を評価する

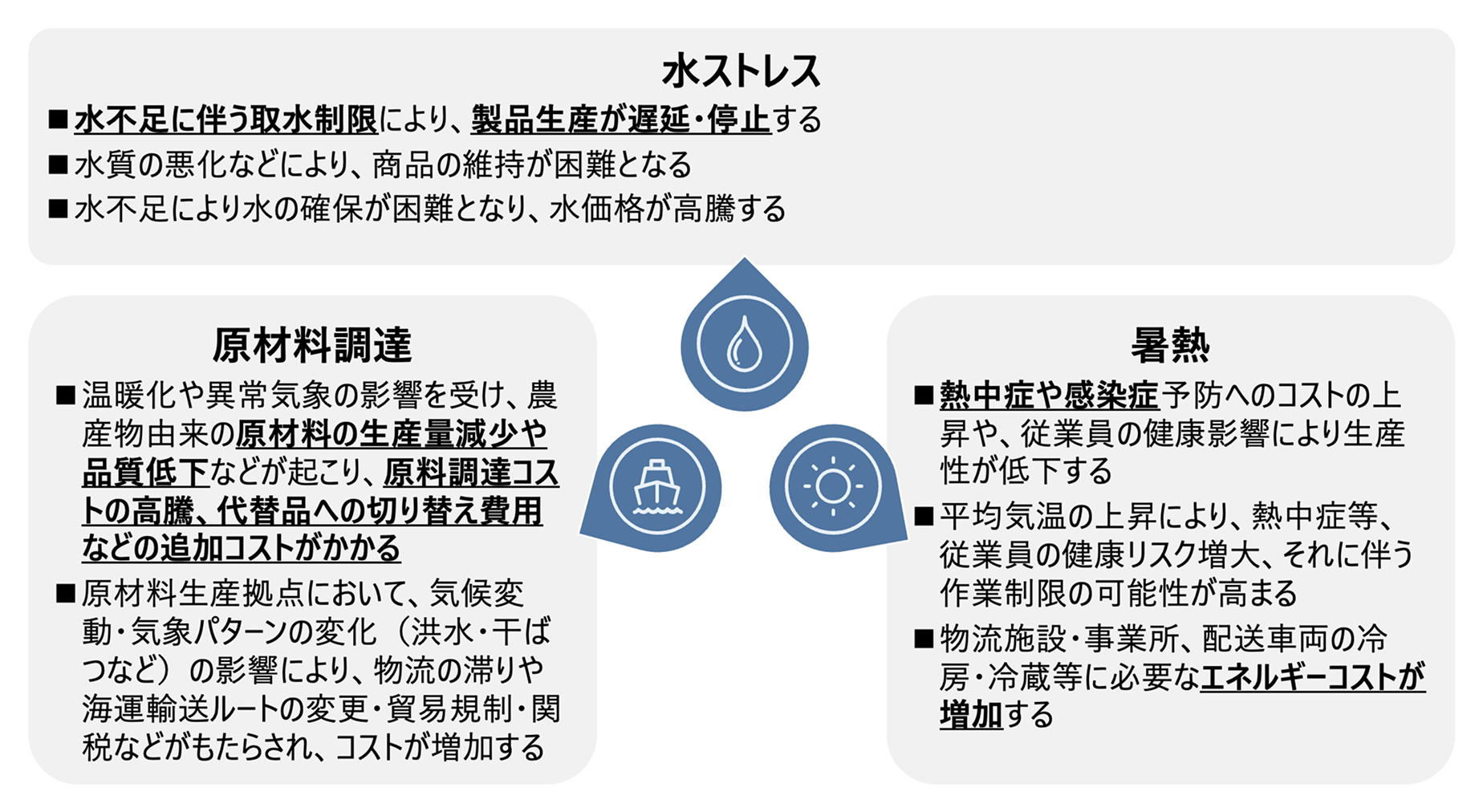

気候変動による影響を整理し、優先度を把握できたら具体的な評価へと進みます。環境省では、令和5年度から企業による物理的リスクの開示実態等を調査し、分析ニーズが高い3つの分野(水ストレス、原材料調達、暑熱)について、そのリスク分析手法に関する情報を収集しています。企業の開示では、どのようなリスクが認識されているか見てみましょう。

例えば、水ストレスについては、水不足に伴う取水制限により、製品生産が遅延・停止するリスクなどが想定されます。他にも、水質の悪化などにより商品の維持が困難となるリスクや水不足による水価格高騰といったリスクが開示されています。

原材料調達については、温暖化や異常気象の影響を受けた原材料の生産量減少や品質低下などによるコスト増加、洪水などの急性リスクの影響を受けた物流の滞りといったリスクが、暑熱については熱中症や感染症などの健康影響による生産性の低下やエネルギーコストの増加などのリスクが開示されています。

(出典:企業のTCFD開示情報より作成)

物理的リスクは、業種や立地、事業活動によって大きく異なります。科学的な知見を収集するだけではなく、関係部署や現場の担当者なども交えた意見交換等によって、より詳細な影響を把握し、自社の事業活動へのリスクを適切に評価することができるようになります。

本記事では、企業経営において認識すべき物理的リスクについて、物理的リスク別の具体的な評価に進むまでの把握方法を中心に解説しました。

次回の記事では、分析ニーズが高い3つの分野(水ストレス、原材料調達、暑熱)の評価・分析手法について、具体的な取組事例をもとに解説いたします。