気候変動の物理的リスクの全体像②

~暑熱・原材料調達・水ストレスの3分野の事例をもとに解説~

前回の記事では、主に以下について解説しました。

- 企業経営において認識すべき物理的リスクを把握するため、①気候変動による影響を整理し、②優先的に取り組むべき課題を特定し、③リスクごとに事業活動への影響を評価することが必要です。

- ① 自社がこれまでに経験した気候変動影響(気象災害、異常気象、高温、大雨、渇水、高潮などによる影響)、将来の事業活動に対して予測される気候変動影響(気温や降水量変化による影響など)、現在実施している対応策に関する情報を可能な限り網羅的にリストアップすることが重要です。

- ② 自社の属する業種やサプライチェーン全体で評価し、発生頻度、被害度合の高い課題を優先して選定することが重要です。

- ③ 自社への影響を社内外の情報を活用して具体化させることが重要です。

今回は、物理的リスクの開示に関する調査から、企業の分析ニーズが高い3つの分野(水ストレス、原材料調達、暑熱)について、取組事例をもとに解説します。

分析ニーズの高い3つの分野の具体的評価手法例

暑熱(熱中症リスク)の評価例

2000年代に入ってから、気温の高い年が続いており、2023年、2024年と続けて記録的な猛暑となりました。猛暑によって熱中症のリスクが高まり、とりわけ屋外で作業を行う従業員については、生死に関わる深刻な事態につながるケースがあります。そのため、建設業や運輸業では、気候変動の物理的リスクとして、熱中症リスクを挙げている企業が多くあります。

熱中症リスクが高まると企業の財務にはどのような影響があるのでしょうか。環境省で令和5年度から調査を進めている、企業による物理的リスクの開示を見ると、「熱中症対策導入によるコストアップ(職場環境改善費用、保険費用等)」「生産性悪化による人件費の増大」「生産遅延・中断による損害金の発生」などのリスクが認識されています。このうち、「生産性悪化による人件費の増大」を想定した場合の具体的な算定事例をご紹介します。

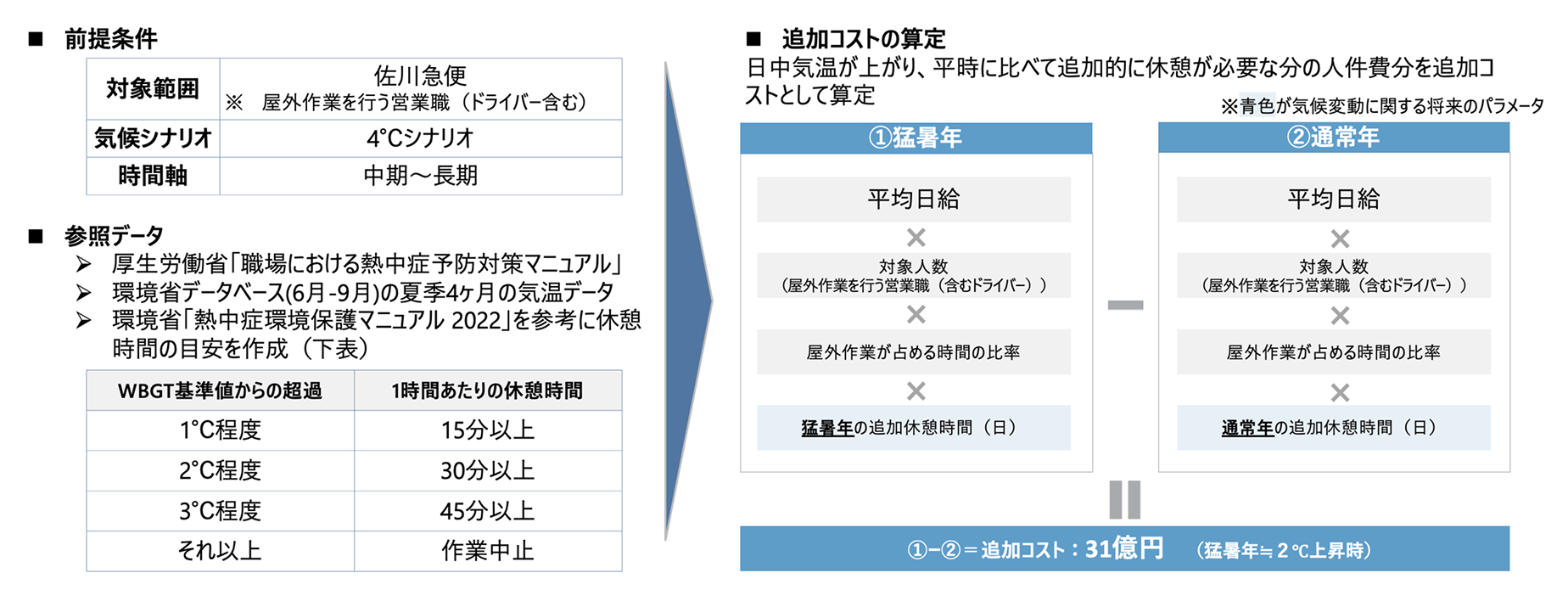

SGホールディングス株式会社※1では、猛暑を想定した場合の必要な休憩時間を試算し、当該時間に対して支払われる給与額を「業務を補填するための追加コスト」として算定しています。暑さ指数(湿球黒球温度:Wet Bulb Globe Temperature(WBGT))を用いて、休憩時間や作業中止を設定しています。なお、厚生労働省※2においても、WBGTが基準値を超過した場合は追加の休憩時間をとることを推奨しています。概要は以下となります。

- 熱中症にさらされやすい屋外作業を行う営業職を対象

- 4℃シナリオにおける夏季(6-9月)の気温データを環境省のデータベースより取得

- WBGT別の休憩時間の目安を参考に、日中の気温が上がり、平時に比べて追加的に休憩が必要な時間分の人件費を追加コストとして算定

- 猛暑年と通常年を下記方法でそれぞれ算定し、その差額を追加コストとしている

- 猛暑年≒2℃上昇時は31億円と算定している

SGホールディングス株式会社の猛暑による熱中症リスクの財務影響算出

原材料調達への影響に関する評価例

気候変動は、企業の原材料の生産や調達にも大きな影響を与える可能性があります。例えば、もともと気候や天候の影響を受けやすい農産物では、異常気象による不作や品質低下、気象災害によるサプライチェーンの断絶などによって、調達コストが増加するだけでなく、場合によっては必要な原材料の入手が困難になることなどが考えられ、特に農産物を主原料とする製品を製造する企業にとっては、多大な財務影響につながる可能性もあります。

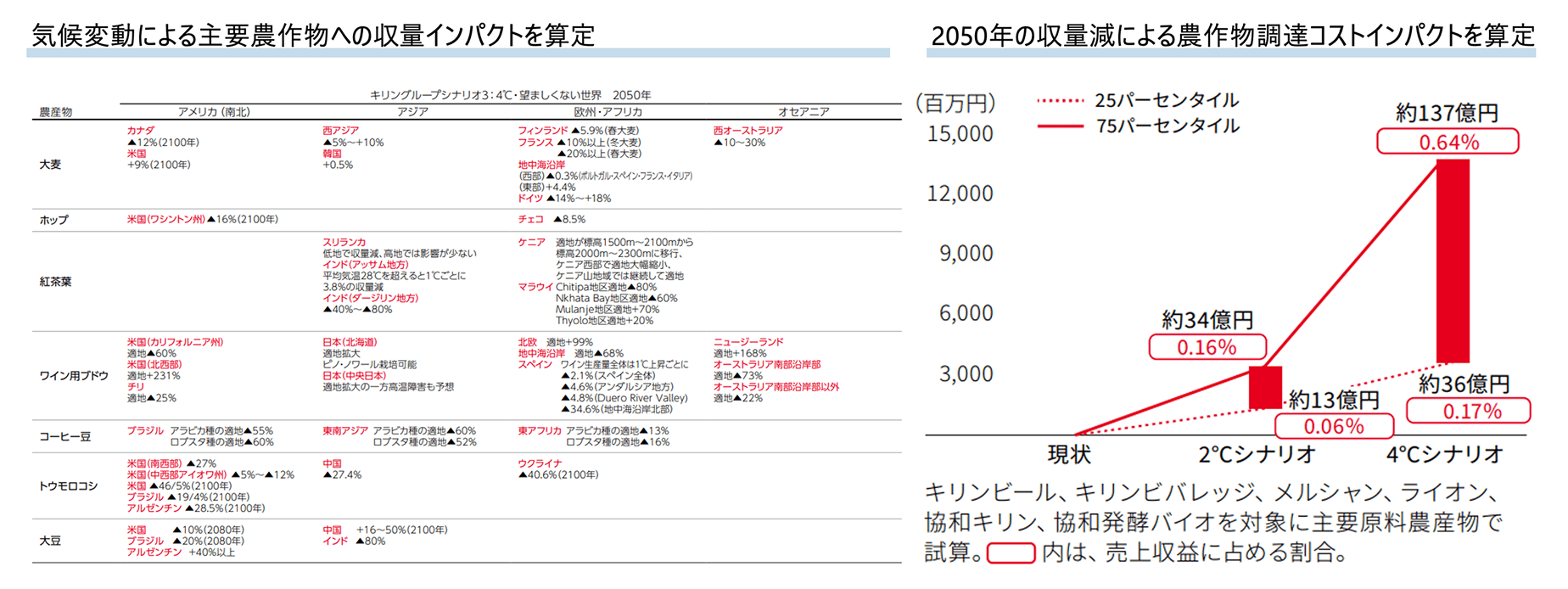

キリンホールディングス株式会社※3では、主要農作物の収量減が与える財務影響を、複数の学術論文の収量変動・価格変動率の予測データを使用して分析しています。分析の概要は以下となります。

- 算出対象とした企業はキリンビール、キリンビバレッジ、メルシャン、ライオン(オセアニア地域)、協和キリン、協和発酵バイオ

- 算出対象とした農産物は、大麦、ホップ、紅茶葉、ブドウ果汁、でんぷん、乳糖、トウモロコシ、キャッサバ

- 複数の学術論文の収量変動・価格変動率の予測データ(Xieらの経済モデルを用いた研究成果に示される国別のビールの基準価格、及びIPCCの「土地関係特別報告書(SRCCL)」で取り上げられたHasegawaらの研究成果による試算)を使用し、その分布のうち中央の50パーセンタイル幅で評価した結果、2℃シナリオでは2050年に約13億円~約34億円、4℃シナリオでは約36億円~約137億円のコストインパクト

キリンホールディングス株式会社の農作物の収量減の財務影響算出

原材料の生産量の増減については、事例のように将来の生産量・価格を予測しているオープンデータを活用するほか、「気温がX℃上昇すると生産性がX%低下する」のように、気候変動の変化と生産量との関係性を示す研究成果や企業内部の過去事例・データ等を活用し、将来の気温上昇に関するデータと照らし合わせて簡易的に影響評価することも有用であると考えられます。

水ストレスの評価例

気候変動は降水パターンの変化や気温上昇を引き起こし、水資源の利用可能性を不安定にします。これにより、製造業やエネルギー関連企業など水を大量に使用する企業は特に影響を受けやすくなります。水ストレスが高まると、取水制限による生産遅延、水価格上昇によるコストの増加、水質を許容水準に戻すための追加コストの発生等様々な財務影響が想定されます。

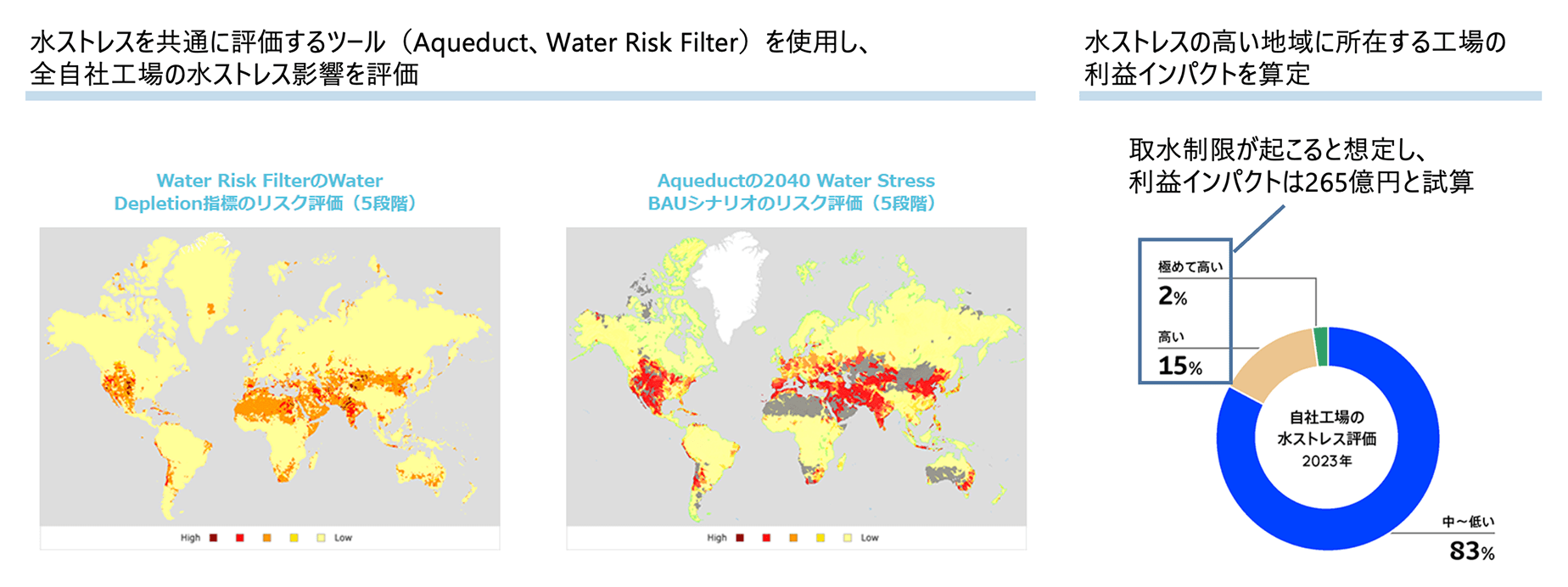

サントリーホールディングス株式会社※4,5では、水ストレスが高いエリアに立地する全自社工場において、取水制限を想定した場合の利益インパクトを試算しています。分析の概要は以下となります。

- 対象はサントリーグループの中で製品を製造する自社工場:国内23工場、海外54工場

- 世界資源研究所(World Resources Institute)のAqueduct 3.0と世界自然保護基金(World Wide Fund for Nature)のWater Risk Filter 6.0を使用して工場所在地の水ストレス評価を実施

- 降水等による流域への水の供給量と、人口統計などから推定された流域内の水需要量の比率をもとに、利用可能な水資源量を評価する指標を使用し、各拠点の水ストレスを現在・将来の水ストレス5段階で評価

- 水ストレスが高いエリアに立地する全自社工場で取水制限が起こると想定し、利益インパクトは265億円になると試算

サントリーホールディングス株式会社の水供給不足による財務影響算出

AqueductやWater Risk Filterは、企業の事業所や工場などの拠点の水ストレスを地図上で把握することができ、現在では水リスクを把握するために広く使われています。

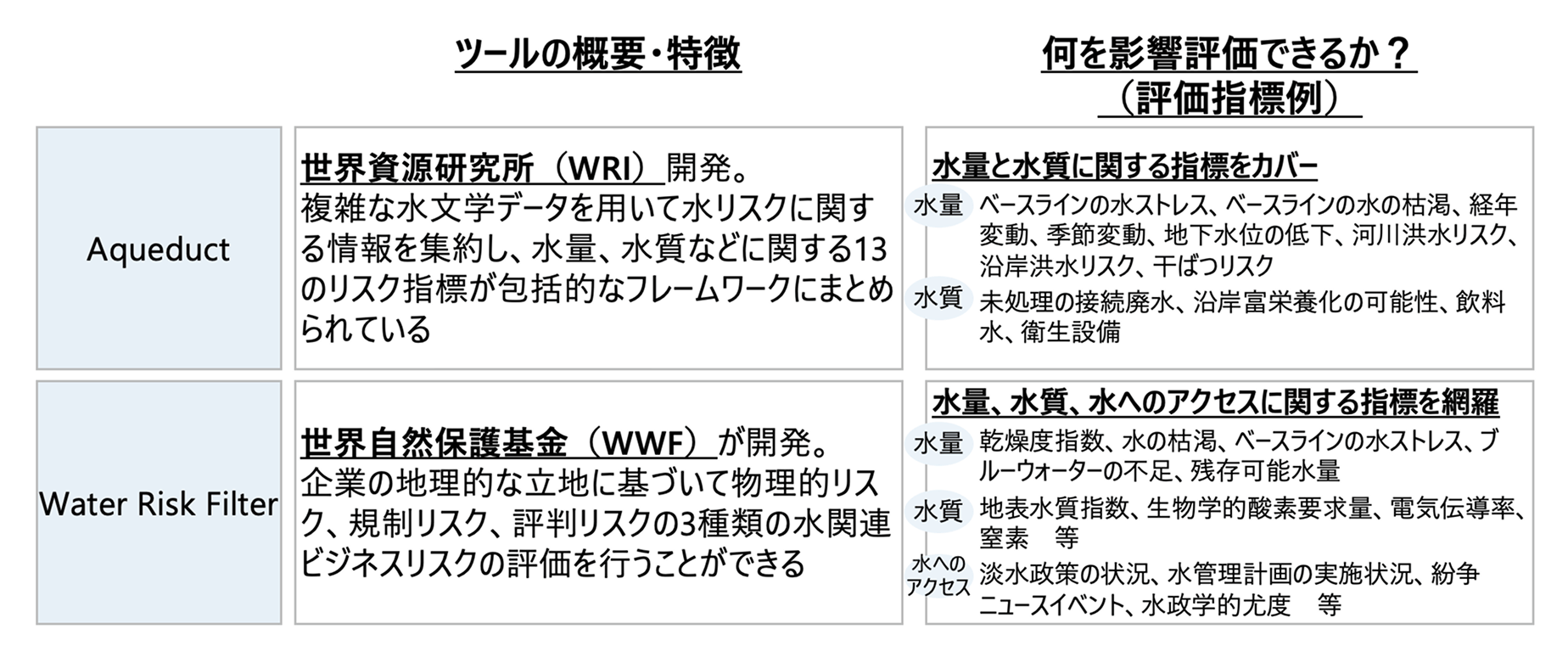

ツールの概要・特徴・評価指標例については、以下をご覧ください。