鉄道施設の浸水対策の計画策定(車両避難判断支援ツール)

西日本旅客鉄道株式会社

業種:運輸業、郵便業

| 掲載日 | 2021年11月9日 |

|---|---|

| 適応分野 | 自然災害・沿岸域 / 産業・経済活動 |

会社概要

西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)は、西日本全域にわたる鉄道ネットワークを有する社会インフラ企業グループとして、西日本エリアの安全で便利・快適な暮らしと、社会、経済の発展を支え続けていくことを使命とする。JR西日本グループは発足から30年余りが経過し、次なる30年も、社会環境がどのように変わろうとも、今後も鉄道ネットワークを核に、その強みを発揮できる創造事業との相乗効果により、地域の発展を持続的に支え、さまざまな社会課題の解決に貢献していく。

気候変動による影響

JR西日本グループは、気候変動に伴う自然災害への対応は事業運営上の重要な課題であるとの認識のもと、気候変動の「緩和」や「適応」を意識した取り組みを進めている。「適応」策としては、台風・豪雨発生時の被害を軽減するための設備の安全対策の推進や新たな技術開発に取り組んでいる。

2019年10月の台風19号の影響により、JR東日本の長野新幹線車両センターが被害を受け、当社の2編成を含む10編成の車両や施設が浸水した。これにより、12日間にわたって直通運転ができなくなり、その後も一部列車の運休が発生した。

気候変動リスクに関する取組

当社では、これまでも激甚化する気象災害に対し、ハード・ソフト両面から対策を進めてきた。基本的な考え方は、鉄道運行に著しく影響を及ぼす重要施設のうち、計画規模降雨に伴う河川の氾濫などにより、ハザードマップ上で浸水被害が想定される施設を対象として、ハード・ソフトの両面から対策を実施するというもの(図1)。なお、計画規模降雨とは、年超過確率が数十分の一から、二百分の一程度の規模の降雨を指す。対象となる施設は、車両基地などの車両を留置する施設と、電気施設のうち、代替機能を有しない信号機器室や指令所となっている。

【浸水対策(ハード・ソフト)】

具体的な対策は、まず、ハード対策として、被災した場合の影響が大きい信号通信機器室への止水板・止水壁などの設置(図2)に加え、各箇所で共通に活用できる予備品の確保を進めている。さらに、電気施設の一部は、今後の設備の更新にあわせて、浸水リスクの低い高所への移転を検討する。

ソフト対策としては、車両避難計画を策定しており(図3)、車両を浸水しない他の留置施設や駅などに避難させる。これについては留置本数の多い箇所から避難計画の策定を順次進めており、2020年度は新幹線や在来線の26カ所で策定をした。2021年度には、新たに24か所で策定されるため、合計で50か所における避難計画の策定となる。

【車両避難判断支援ツール】

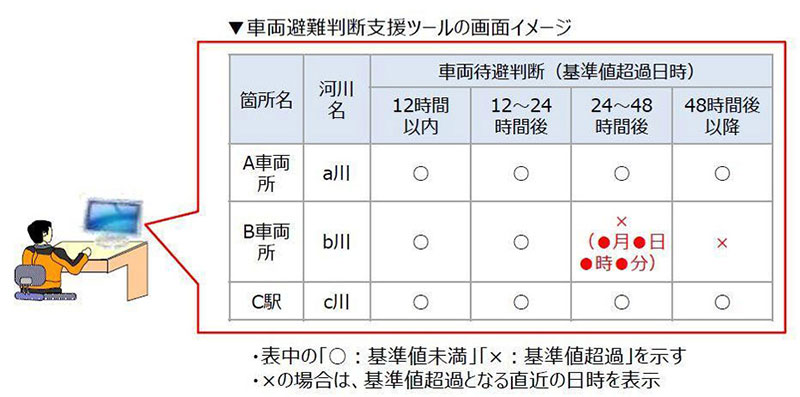

車両避難の判断について、当社は気象会社と連携し、河川ごとに判断する指標を定め、一定時間前に個々の浸水被害発生の有無を予測するツール(図4)を導入した。これを活用し、各支社や指令所で車両避難の判断・実施を行っていく。

なお、車両避難を行う場合は、留置している編成を別の浸水しない箇所に移動させるためには相当の時間を要するため、あらかじめ設定した計画運休のタイムラインに沿って列車を運休する時間帯を設定している。

効果/期待される効果等

このように、鉄道施設の浸水対策として、近年の激甚化する災害を踏まえ、いつか起こることは必ず起こるとの前提に立ち、乗客の安全を最優先に、被害の軽減のため、ソフト・ハード両面でできることを検討し備えている。

自社関連サイト