TCFD・TNFD提言に基づく情報開示

※本事例は、主に物理的リスクによる影響に着目したシナリオ分析を掲載する。

農林中央金庫

業種:金融業、保険業

| 更新日 | 2025年1月20日 |

|---|---|

| 掲載日 | 2022年9月29日 |

| 適応分野 | 産業・経済活動 |

会社概要

農林中央金庫は、農林水産業者の協同組織を基盤とする全国金融機関として、金融の円滑化を通じて農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的に、JA(農協)、JF(漁協)、JForest(森組)等からの出資およびJAバンク、JFマリンバンクの安定的な資金調達基盤を背景に、会員、農林水産業者、農林水産業に関連する企業等への貸出を行うとともに、国内外で多様な投融資を行う。

気候変動による影響

近年激甚化する自然災害や異常気象により、農作物の生産サイクルが阻害され、また水揚げの減少や魚種の変化といった環境変化が農林水産業者の安定した経営を困難にしている。

また、当金庫の基盤となる農林水産業は、気候変動によるネガティブな影響を被りうる産業であると同時に、気候変動を増幅させる潜在的可能性がある産業でもある。

取り組み

当金庫における気候変動への対応は、農林水産業の持続可能性に不可欠なものであるという認識に基づき、気候変動に関連する機会とリスクの観点から、事業活動を通じて緩和と適応への取組みを進めている。その一環として当金庫は、2019年にTCFD提言に賛同し、同提言を踏まえた取組みと開示の拡充に取り組んでいる。さらに、自然関連のリスクと機会を開示することで、資金の流れをよりネイチャーポジティブな方向にシフトさせるというグローバルな課題への対応として、2023年9月にTNFD提言の正式版が公表された。自然の課題は農林水産業そのものの課題であり、当金庫は2022年11月よりタスクフォースメンバーの一員として、TNFDによる開示提言の開発に貢献してきた。そして、2023年11月にTNFDへのアーリーアダプト(早期採用)を表明し、TNFD提言を踏まえた開示を志向している。

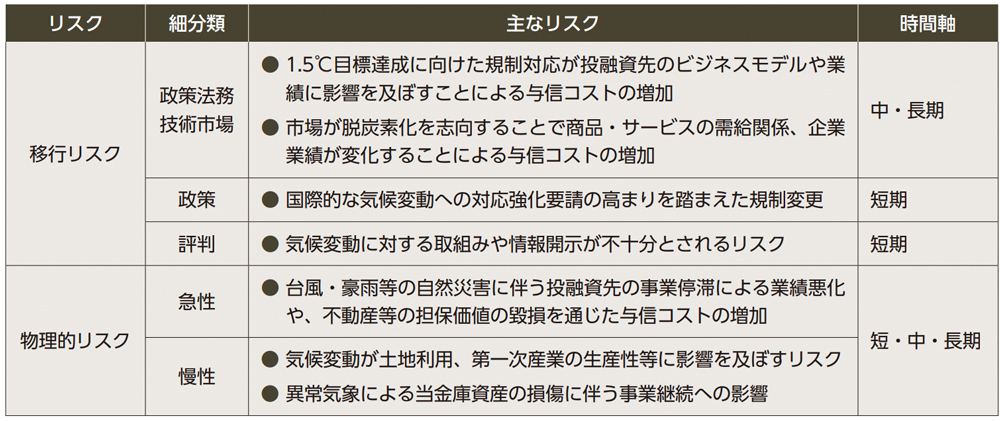

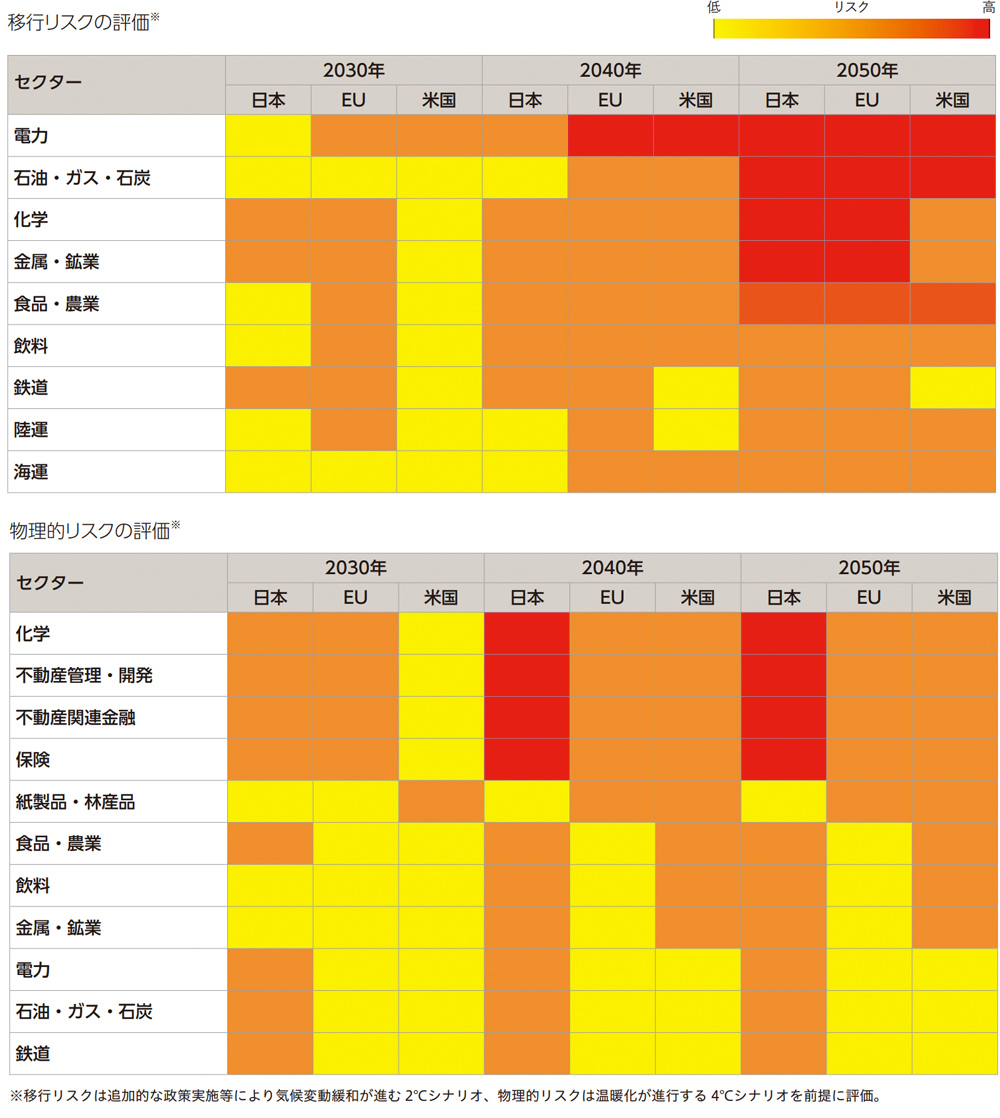

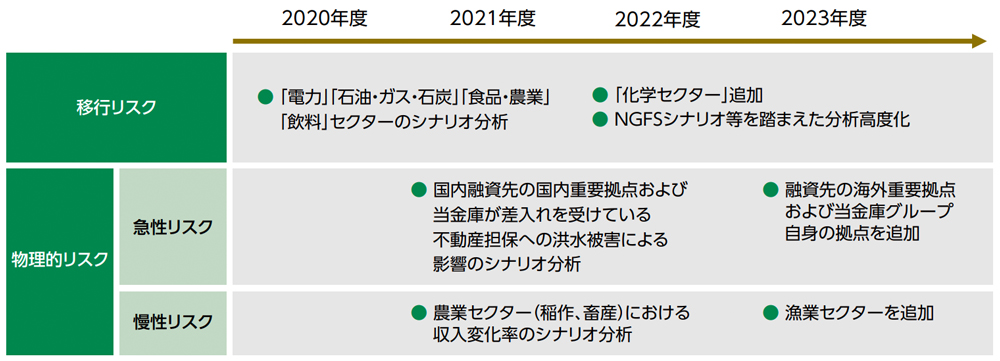

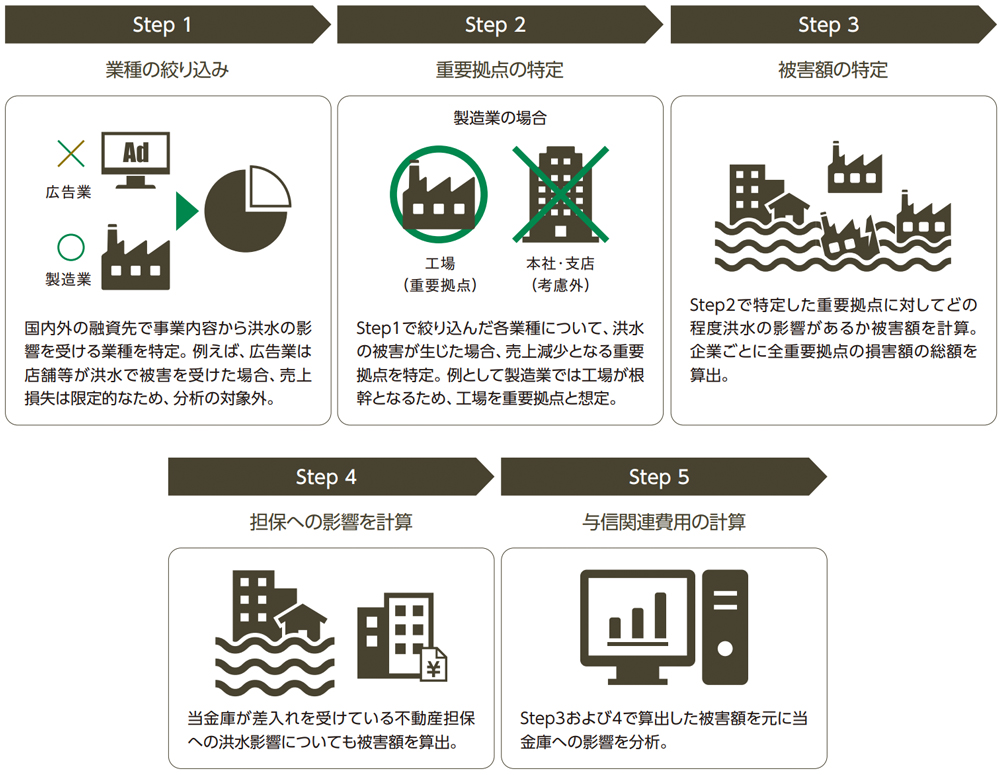

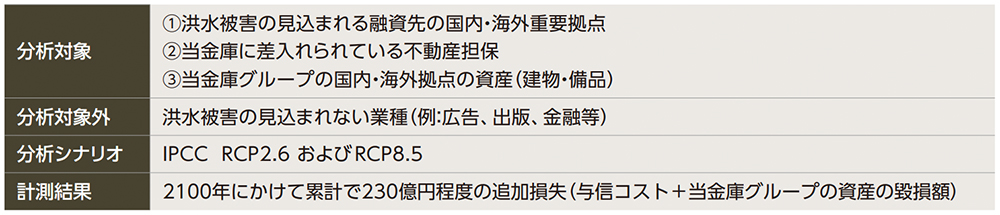

当金庫では、気候変動に伴うリスクの評価を実施し(注1、図1、図2)、リスクの与信ポートフォリオ・財務等に及ぼす影響のシナリオ分析を進めている(図3)。そのうち、物理的リスク(急性リスク)については、近年大きな被害が発生している洪水被害の分析を実施した(図4)。国内・海外融資先のグローバルな重要拠点や当金庫が差入れを受けている不動産担保のほか、当金庫自身のグループの拠点の資産(建物・備品)についても分析対象としている。

急性リスクに関するシナリオ分析の結果、2100年までに累計で230億円程度の追加損失(与信コストと当金庫グループの資産の毀損額の合計)となり、追加的な損失の影響については限定的な結果となった(図5)。

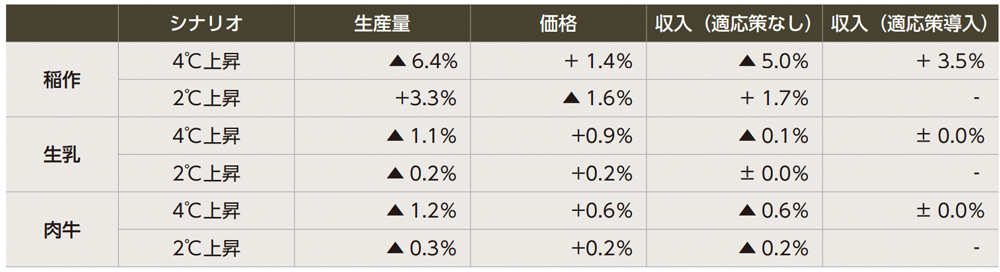

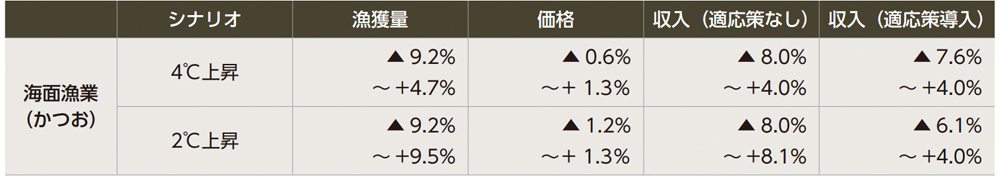

また、物理的リスク(慢性リスク)については、農林水産業を基盤とする当金庫にとって重要な「農業」「漁業」を分析対象セクターとして選定した。分析対象品目は、稲作、畜産(生乳・肉牛)、海面漁業(かつお)を選定し、気温や海面水温の上昇を含む気候変動が生産者および漁業者収入に与える影響と適応策について分析している(注2、図6)。

農業セクターを対象としたシナリオ分析の結果、気候変動の影響により収入は低下するものの、適応策導入により横ばいを確保することが可能との結果となっている(図7)。一方、漁業セクターを対象とした分析では、気候変動の影響により収入は地域差が発生するものの、適応策導入により収入減少を抑制することが可能との結果となっている(図8)。

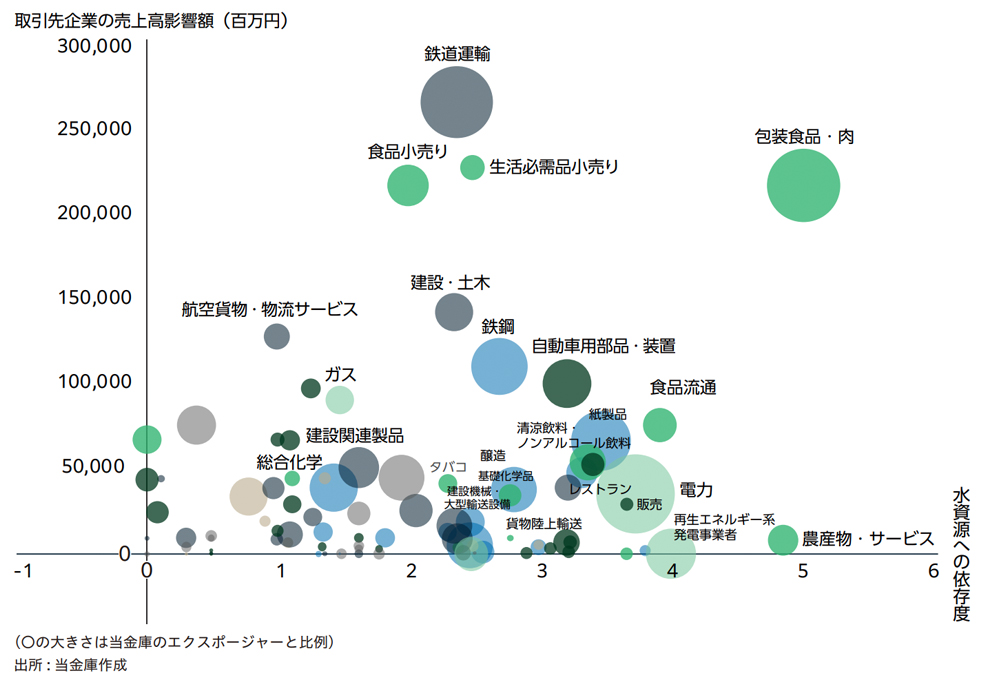

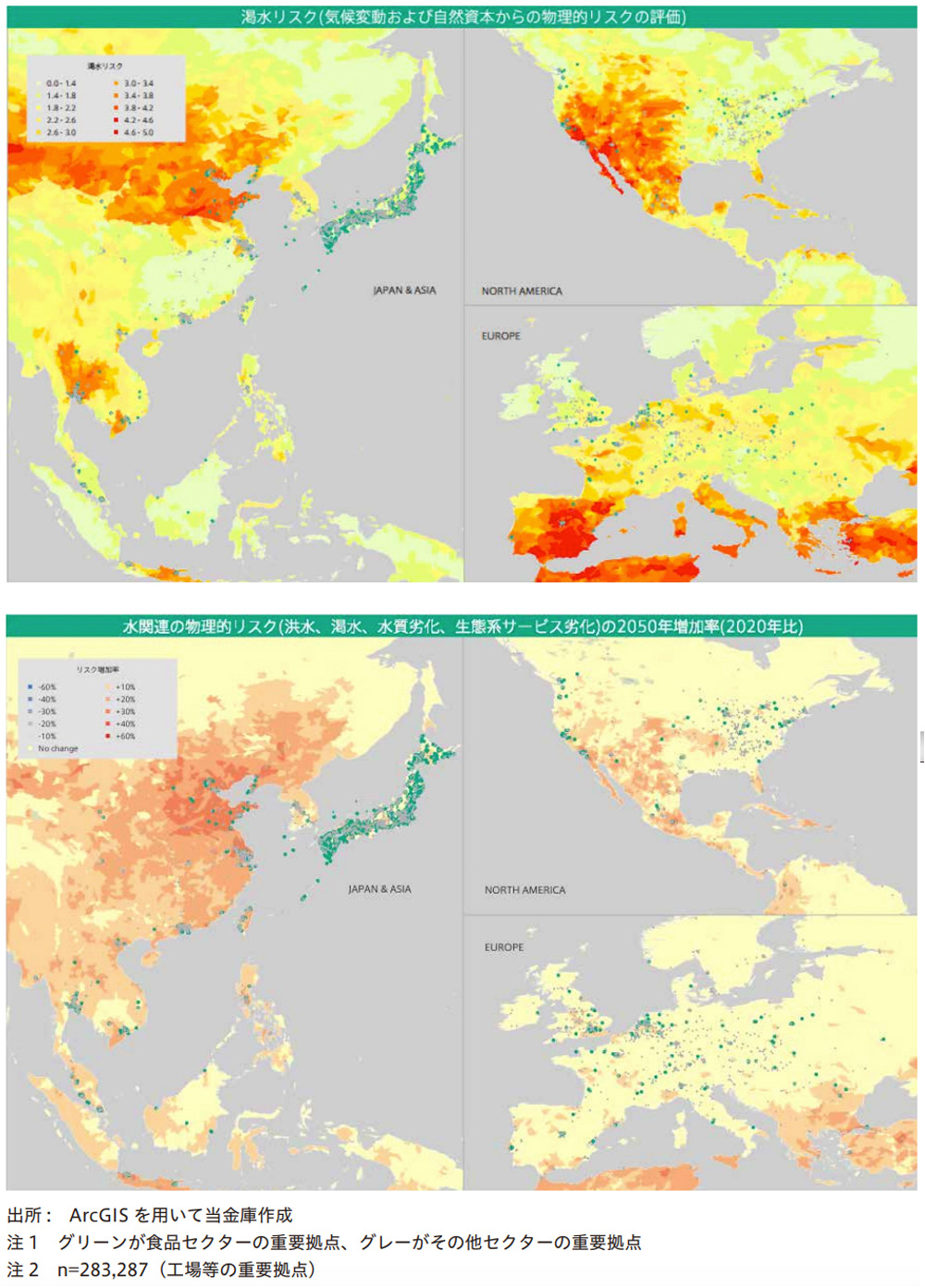

さらに、気候変動による物理的リスク(急性リスク)のシナリオ分析結果に基づき、自然資本・生物多様性の観点を考慮した追加的な分析を実施した。洪水被害に伴う急性リスクの分析は、融資先の国内外の重要拠点や不動産担保を対象とし、これらの重要拠点における洪水被害に伴う取引先企業の売上高影響額と水資源への依存度の関係性をセクター単位で可視化した。その結果、水資源への依存度が高いセクターは、河川や沿岸に工場などの重要拠点を保有する場合が多く、物理的リスクが高い傾向にある。また全体的な傾向として、生活必需品セクターや素材セクターは、水資源への依存度が高く、物理的リスクに晒される可能性も比較的高いことを確認した(図9)。その中で、当金庫の投融資額の観点でも一定の規模を有する食品セクター(包装食品・肉、醸造、アルコールなど)を対象に分析を深めた。具体的には、渇水リスク(気候変動および自然資本の観点からの物理的リスク)、将来的な洪水リスク等の水関係のリスク(気候変動による物理的リスクの観点)を表したリスク・ヒートマップに融資先の重要拠点のロケーション情報をマッピングし、水関連のリスクの状況を可視化した(図10)。

効果/期待される効果等

物理的リスクのシナリオ分析やファイナンスの取組みを基礎として、投融資先とのエンゲージメントや、環境省・経済産業省等との対話を通じた取組み普及への貢献など、気候変動への適応の観点について多様なステークホルダーとの連携を進めている。サステナブル・ファイナンスの取組みにおいても、緩和のみならず、適応の観点を考慮した対応を実践している。

(事例1)干ばつ等による水資源へのアクセスの悪化が懸念される地域における水資源の供給面での適応能力の強化の観点で、中東における海水淡水化プロジェクトへのファイナンスを実施。

(事例2)欧州投資銀行が発行するサステナビリティ・アウェアネス・ボンドへの投資を通じて洪水などの自然災害リスクマネジメントの実現に資するインフラ整備等に資金を提供。

(事例3)農林中金イノベーションファンドを通じ、乾燥・高温・塩害耐性を備えたバイオスティミュラントの研究開発、製造及び販売を行うアクプランタ株式会社に出資。

(事例4)日本国内における昨今の度重なる自然災害等による農林水産業の生産基盤に対しての甚大な被害状況に鑑み、農林水産業者等の資金繰りの円滑化に資するため、JAバンク・JFマリンバンクとともに低利の災害対策資金の対応や農業資金への利子補給等、各種の金融支援を実施。

当金庫は、今後もステークホルダーとの連携を通じ、効果的な適応のあり方に応じた金融機関としての役割発揮に取り組んでいく。

脚注

(注1)物理的リスクは気候変動によって異常気象の激化・増加するリスクや、気候パターンの長期的変化に起因する。更に、洪水等の異常気象の増加などの急性リスク、長期的高温の継続による農業や漁業への影響等の慢性リスクに分類される。

(注2)本分析では、気温上昇に対して対策を講じなかった場合と、気温上昇に対して適応し対策を講じた場合の2通りで、21世紀末における収入の変化を20世紀末対比で推計。分析の際のシナリオについては、IPCCのRCP2.6(以下、2℃上昇)とRCP8.5(以下、4℃上昇)を採用し、計4通りの分析を実施。農業セクターのシナリオ分析は、①国際的にも手法が未確立、②データが不完全、③多様かつ複雑な影響経路といったモデルの限界が数多くあるため、複数の前提・仮説を置いた分析となっている。また、分析対象は収入であり、所得(=収入から費用等を差し引いたもの)ではないため、実際の農業経営への影響とは異なる可能性がある点に留意。

自社関連サイト