衛星画像データの基礎知識

1.リモートセンシングと人工衛星

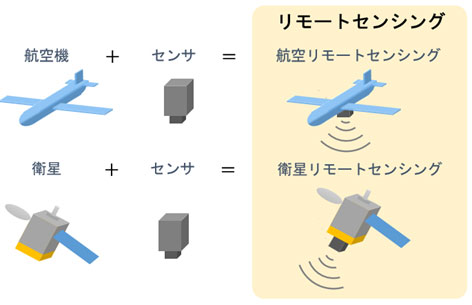

■リモートセンシングとは

リモートセンシング(remote sensing)とは、離れた所から直接対象物に触れることなく、対象物の形や性質を観測・測定・解析する技術です。

リモートセンシングは、様々なプラットフォーム(人工衛星、航空機、車両、UAV(無人航空機:unmanned aerial vehicleの略)など)に測定器(センサ)を搭載したものです。

センサは、観測目的に沿って様々です。

■人工衛星について

人工衛星には、通信衛星、測位衛星等があります。

その中の地球を観測する人工衛星を「地球観測衛星」と呼びます。

地球観測衛星では、大気、海洋、陸域(森林、都市域、災害)など目的に沿って広域にそして定期的に観測しています。

この地球観測衛星の利点は以下3点が挙げられます。

- 同じ場所を一定周期で観測できる

- 広い地域を同時に観測できる

- 人間の目で見える可視域だけでなく様々な波長帯で観測できる

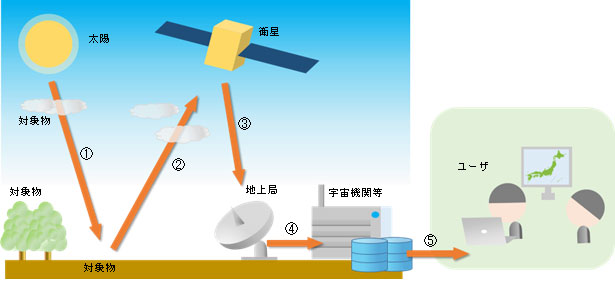

■地球観測衛星によるリモートセンシングの概念

- ①太陽から放出されたエネルギーが大気中を通す

- ②対象物から反射または放射されたエネルギーを衛星に搭載された測定器(センサ)で受信する

- ③衛星の通信装置からデータを地上局に送る

- ④JAXAなどの宇宙機関等で画像を生成する

- ⑤ユーザに届けられる

■地球観測衛星の軌道と観測頻度について

地球観測衛星は、主に2タイプの軌道で地球を周回しています。

この軌道と衛星の高度から観測頻度が変わってきます。

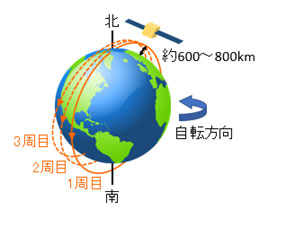

●太陽同期準回帰軌道

- 少しずつ軌道を変えながら地球の周りを1日に十数回回転し、一定の期間の後に元の場所に戻ってきます。

- 同じ場所を数日~10数日程度に1回観測できます。

例:温室効果ガス観測衛星GOSAT「いぶき」…高度666㎞の軌道を1日で14周し、少しずつ軌道を変えながら3日間で全球を観測

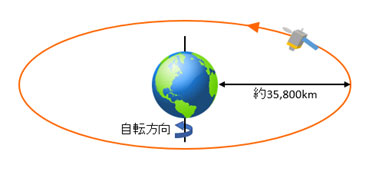

●静止軌道

- 地球の自転と同じ速さで地球の周りを回転する軌道のため、地上からは赤道上空で静止しているように見えます。

- 通信衛星、気象観測衛星など常に特定の地域を観測します。

- 同じ場所を毎日観測することができます。

例:気象観測衛星「ひまわり」…赤道上空約 35,800 kmの静止軌道から、日本域周辺を2.5分に1回観測

■衛星画像の違い(観測幅・分解能)

地球観測衛星ごとに観測目的が異なるため、取得できる画像の範囲も見え方も様々です。

●観測幅

1度の観測でどれだけの範囲を観測できるかを表します。

例)GCOM-C「しきさい」(可視・反射赤外センサ) : 1150km

Landsat-8 (可視・反射赤外センサ): 185km

●分解能

画像を構成する最小単位である画素の一辺が地上でどのくらいの距離に相当するかを表します。解像度とも呼びます。

例)円の見え方の例

観測幅と分解能はセンサ性能に依存しますが、以下の傾向があります。

2.衛星搭載センサの種類と特徴

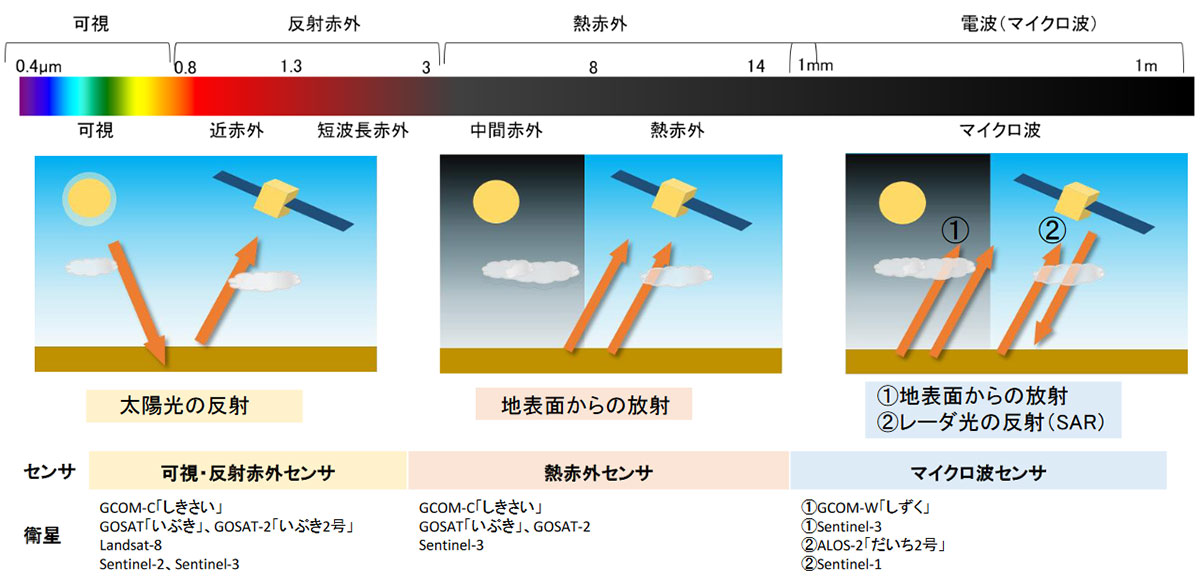

光(電磁波)には人間に見えている可視光と呼ばれる領域だけでなく、人間には見えていないガンマ線やX線、紫外線、赤外線、電波などの領域も存在します。

地球観測衛星センサは、可視・近赤外、反射赤外、熱赤外、マイクロ波の波長域を観測します。

3.よく使われる可視・赤外センサの画像についての解説

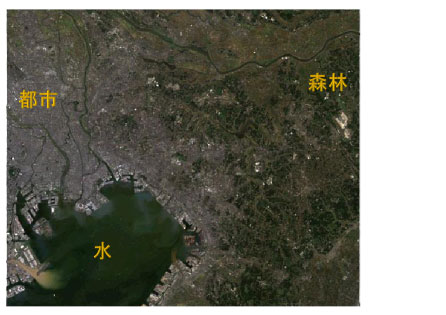

■可視・反射赤外センサの画像

太陽光を放射源とし、可視から反射赤外の波長帯で地表面から反射した光を捉えた画像

- 長所

-

- 画像が直感的に解釈しやすい

- 画像の高解像度化が可能

- 可視と近赤外の併用により植生情報が取得可能

- 短所

-

- 夜間や悪天(曇、降雨、降雪)時は地表を観測できない

- 日照の条件により見え方が異なる(日向と影)

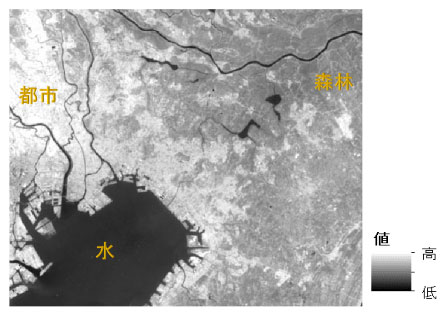

■熱赤外センサの画像

地表面を放射源とし、熱赤外の波長帯で地表面からの熱放射を捉えた画像

- 長所

-

- 物体表面からの熱赤外を観測することで、おおよその温度分布を把握することができる

- 夜間でも地表を観測できる

- 可視・近赤外画像ではわからない物体の内部状態や水分状況が把握できる

- 短所

-

- 赤外線が雲を透過しないので、曇や雨の時は地表を観測できない

- ある程度以上の高解像度化は困難

- 可視・近赤外画像を確認しないと物体の同定が困難

例)Landsat-8画像(2018年10月1日取得)

■マルチスペクトル画像・パンクロマチック画像

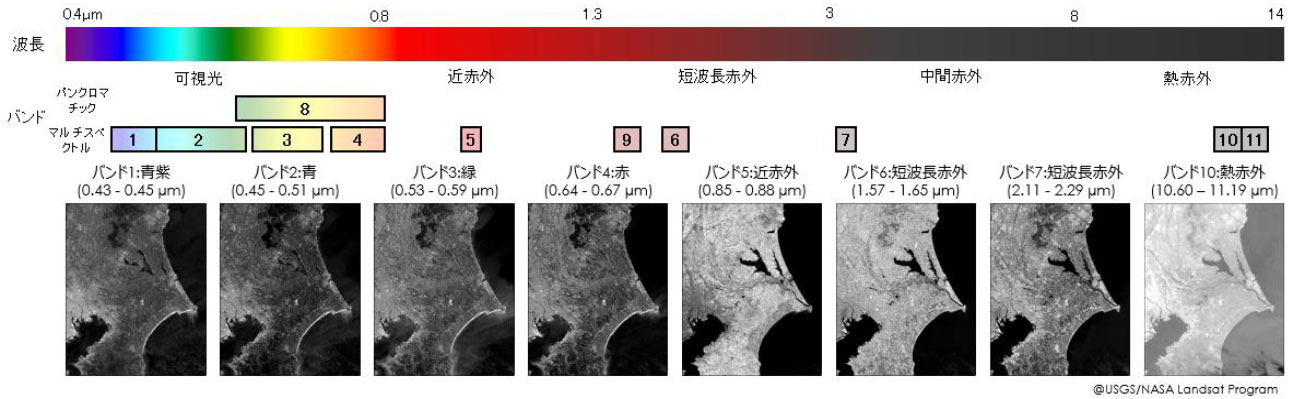

地球観測衛星は、波長帯(バンド)毎に黒から白のグレイスケール(モノクロ)画像を生成しています。

●マルチスペクトル画像

複数の波長帯で撮影された画像です。米国のLandsat(ランドサット)衛星画像は全11バンドで構成しています。

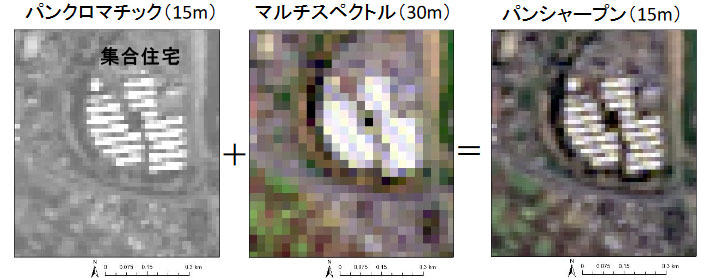

●パンクロマチック画像

可視・近赤外の波長域のグレイスケール画像で、マルチスペクトル画像より高い分解能を持ちます。

マルチスペクトル画像と合成することでカラー高分解能画像を作成できます。

このことを「パンシャープン画像」と呼びます。

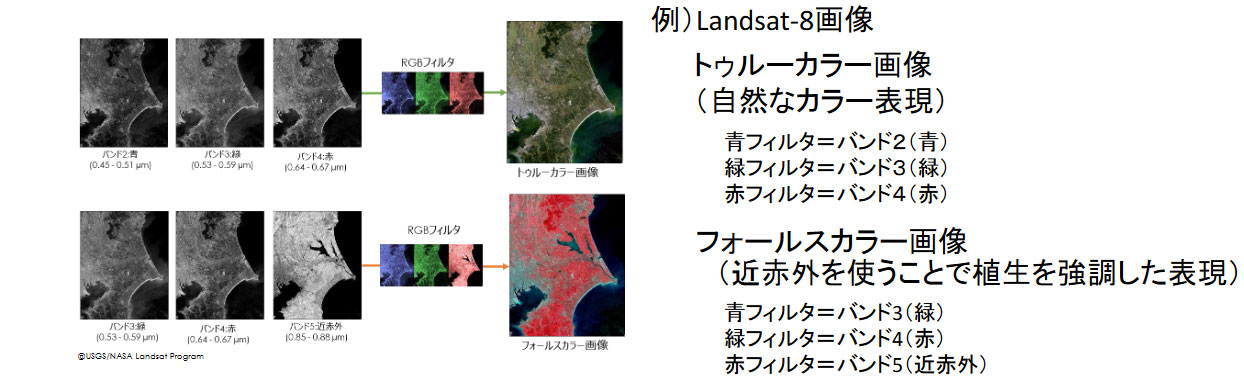

■カラー合成画像

マルチスペクトル画像の中から3枚選定し、光の3原色(赤、緑、青)フィルタに画像を割り当てることで、カラー画像を作り出します。

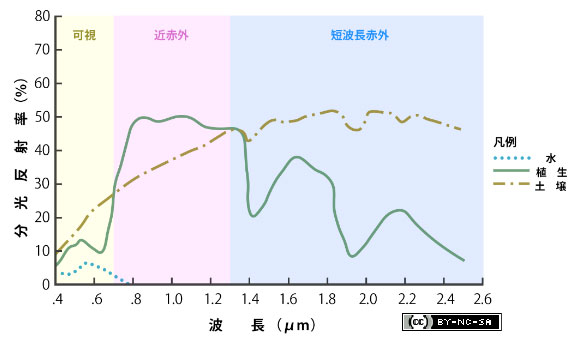

■分光反射特性

すべての物体は、それぞれ固有の性質として、太陽光を反射、吸収、放射する波長域があります。

これらの反射特性から、個々を識別することができます。

- 水 全体的に反射が低く、近赤外以降は反射がほぼありません

- 植生 赤と近赤外にかけて反射が最大になるレッドエッジが見られます

- 土壌 波長が長くなるに従って、反射も高くなる傾向があります

出典:SEOS eLearning (Carl von Ossietzky University of Oldenburg)のグラフを参考に作成

https://seos-project.eu/remotesensing/remotesensing-c01-p06.html

4.気候変動適応に応用できそうな主な衛星の種類と特徴

| 衛星名 | 概要 | 利用事例 | センサの種類 | 空間分解能 | 有償/無償 | 回帰日数※1 | 詳細 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Landsat8 Landsat9 |

NASAが1972年から長期的に打ち上げている地球観測衛星。現在Landsat8・9が運用中 |

|

可視・反射赤外センサ 熱赤外センサ |

15m(パンクロマチック) 30m(可視~短波長赤外) 100m(熱赤外) |

無償 | 16日 | USGS |

| Sentinel-2 | EUの地球観測プログラム・コペルニクスシリーズの衛星。計13バンドを搭載し、2A/2Bの2機体制 |

|

可視・反射赤外センサ 熱赤外センサ |

10m(可視・近赤外) 20m(可視~中間赤外) 100m(近赤外、中間赤外) |

無償 | 10日 | eoPortal |

| Sentinel-3 | 同上。太陽同期軌道で、太陽光の入射角が常に同じ条件での観測を行う。3A/3Bの2機体制 |

|

可視・反射赤外センサ 熱赤外センサ マイクロ波センサ |

300m(中分解能センサ) 0.5 km(可視・短波長赤外) 1km(中間赤外~熱赤外) |

無償 | 27日 | eoPortal |

| GCOM-W 「しずく」 |

JAXAの地球環境変動観測ミッション(GCOM)シリーズの衛星。水循環に関わる観測を行う。 |

|

マイクロ波センサ | 3x5m~35x62km | 無償 | 16日 | JAXA |

| GCOM-C 「しきさい」 |

JAXAの地球環境変動観測ミッション(GCOM)シリーズの衛星。 炭素循環に関わる観測を行う。 |

|

可視・反射赤外センサ 熱赤外センサ |

250m(可視・近赤外) 1000m(可視・反射赤外) 1000m(熱赤外) |

無償 | 34日 | JAXA |

| ALOS-2 「だいち2号」 |

ALOS-2はSARセンサ搭載。今後、光学衛星ALOS-3,後継機ALOS-4を打ち上げ予定。 |

|

マイクロ波センサ (SAR) |

3m, 6m,10m(高分解能観測モード) | 有償 | 14日 | JAXA |

※1:一定の期間後に元の場所に戻ってくること

5.衛星画像データの利用事例紹介

| 観測対象 | 利用分野 | 利用の具体例 | 使用衛星(センサ) | 詳細 |

|---|---|---|---|---|

| 陸域 | 植生 | JAXA JASMESによる植生分布図 | Terra/Aqua(可視・近赤外センサ) | JAXA JASMES |

| 土壌水分 | 農業気象情報衛星モニタリングシステム | GCOM-W(マイクロ波センサ) | 農林水産省 | |

| 地表面温度 | Terra(熱赤外) | |||

| 森林監視 | 人工衛星が支える高精度の森林モニタリングシステム | ALOS-2 (マイクロ波センサ(SAR)) |

JICA | |

| 地殻変動 | 国土地理院による地震・火山干渉SAR | 国土地理院 | ||

| 被害域抽出 | JAXAによるALOS-2を用いた浸水解析 | JAXA EORC | ||

| 災害監視 | 火山活動・林野火災システム | GCOM-C(可視・近赤外センサ、熱赤外センサ) | 事例1 | |

| 海域 | 環境保全 | 生物多様性センターによる藻場分布図、サンゴ礁分布図 | 民間衛星(可視・近赤外センサ) | 事例2 |

| 海面温度 | 三重県による漁海況インデックス | NOAA、GCOM-C、ひまわり(熱赤外センサ),GCOM-W(マイクロ波センサ) | 三重県水産研究所 | |

| 和歌山県水産試験場による海況情報 | 和歌山県水産試験場 | |||

| クロロフィルa濃度 | 北海道沿岸の赤潮に関する情報(JASMES) | Aqua、VIIRS(熱赤外センサ) | 北海道 |

火山活動・林野火災システム(宇宙航空研究開発機構)

背景

- 日本は、国内111活火山のうち、50火山対象に観測施設を用い、常時観測を行っています。

- 遠方の火山島では観測施設を設置できず、船舶や航空機による目視観測に限られるため、天候や波の影響により観測に制約を生じます。

目的

JAXAでは、「火山活動・林野火災システム」を整備し、陸上の活火山や地上観測手段がない遠方の火山島、林野火災などを監視するため、広域かつ定期的に解析結果を更新しています。これにより、遠方の火山島では船舶や航空機の観測の効率化へ貢献することを目指しています。

衛星

- ひまわり(可視センサ)

- GCOM-C「しきさい」(可視センサ、熱赤外センサ)

- ALOS-2「だいち2号」(熱赤外センサ)

公開情報

本システムでは、ほぼリアルタイムで衛星画像を閲覧することができます。日本や近隣諸国の監視対象火山の地点や地理院数値地図情報(海岸線、等高線、道路等)も衛星画像上に重畳表示できます。

出典

宇宙航空研究開発機構 衛星利用運用センター 火山活動・林野火災速報システム

https://kazan.jaxa.jp/

藻場分布図・サンゴ礁分布図(環境省生物多様性センター)

背景

近年ではサンゴの白化現象や藻場の磯焼けが発生するなど、浅海域生態系の劣化が進むことにより生態系サービスの低下等が懸念されている。

目的

環境省生物多様性センターでは、海域における自然環境保全に係る施策の推進等において重要な基礎資料となる全国の藻場分布およびサンゴ礁の現況把握を目的に、衛星画像を用いて藻場分布図およびサンゴ礁分布図を作成しています。

衛星(センサ)

高分解能衛星(可視・近赤外センサ)

公開情報

生物多様性センター「自然環境調査Web-GIS」サイトにおいて環境保全に関する調査結果を公開しています。その中の一部に藻場分布図やサンゴ礁分布図があり、Web上で分布図を表示できるほか、ダウンロードすることもできます。

出典

環境省生物多様性センター 自然環境調査Web-GIS

http://gis.biodic.go.jp/webgis/index.html

藻場分布図

6.より深く学ぶためのリンク集

■リモートセンシングの基礎

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)

宇宙から見た地球を紹介地球観測センター リモートセンシングとは

https://www.eorc.jaxa.jp/rs_knowledge/ - 宙畑(SORABATAKE)

【図解】衛星データの前処理とは~概要、レベル別の処理内容と解説~

https://sorabatake.jp/9192/

■マイクロ波センサ(合成開口レーダ(SAR))について

- 宙畑(SORABATAKE)

合成開口レーダ(SAR)のキホン~事例、分かること、センサ

https://sorabatake.jp/3364/ - 衛星搭載合成開口レーダ

9GHz帯航空機搭載型合成開口レーダーシステム作業班(第1回)

東海大学情報技術センター 須 藤 昇

https://www.soumu.go.jp/main_content/000362101.pdf

■その他

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)

Earth-graphy 地球観測衛星データサイト 災害対策

https://earth.jaxa.jp/ja/application/disaster/index.html - 国土地理院

国土環境モニタリング‐植生指数

https://www.gsi.go.jp/kankyochiri/ndvi.html

コンテンツ作成協力:アジア航測株式会社