災害時にアプリで現地の最新情報を投稿・受信できる『災害マップ』

| 取材日 | 2024/4/23 |

|---|---|

| 対象 | LINEヤフー株式会社 Yahoo!天気・災害 プロダクトリード 気象予報士 田中真司 |

天気を確認するとき、『Yahoo!天気・災害』を開く人は多いと思います。こちらはウェブサービスですが、その他にも御社は複数のアプリを運営されていますね。

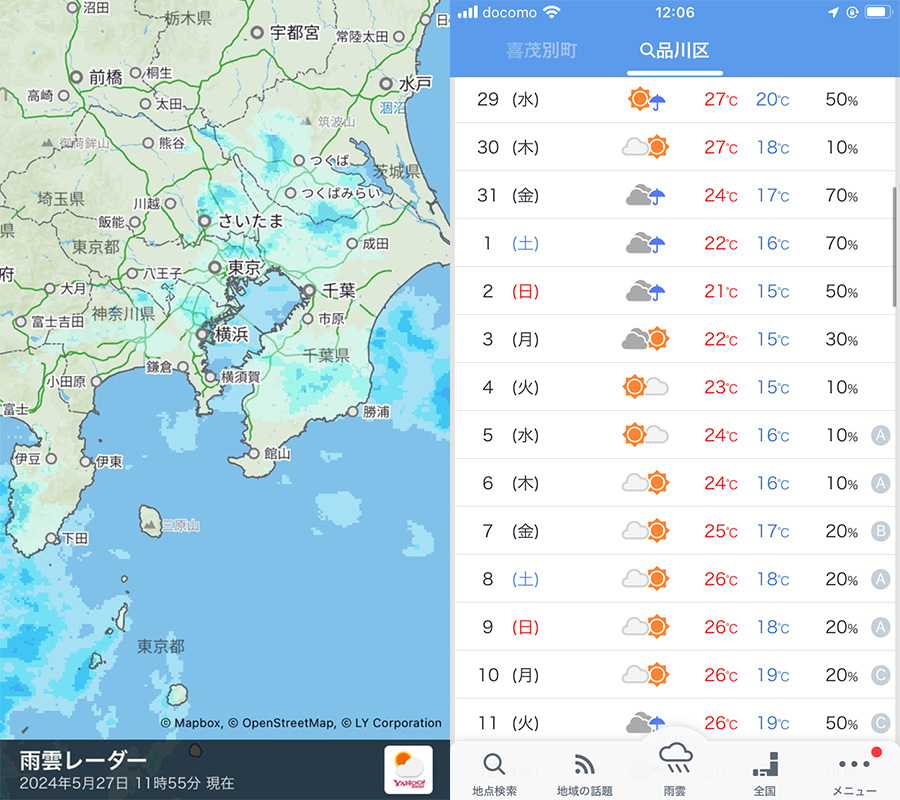

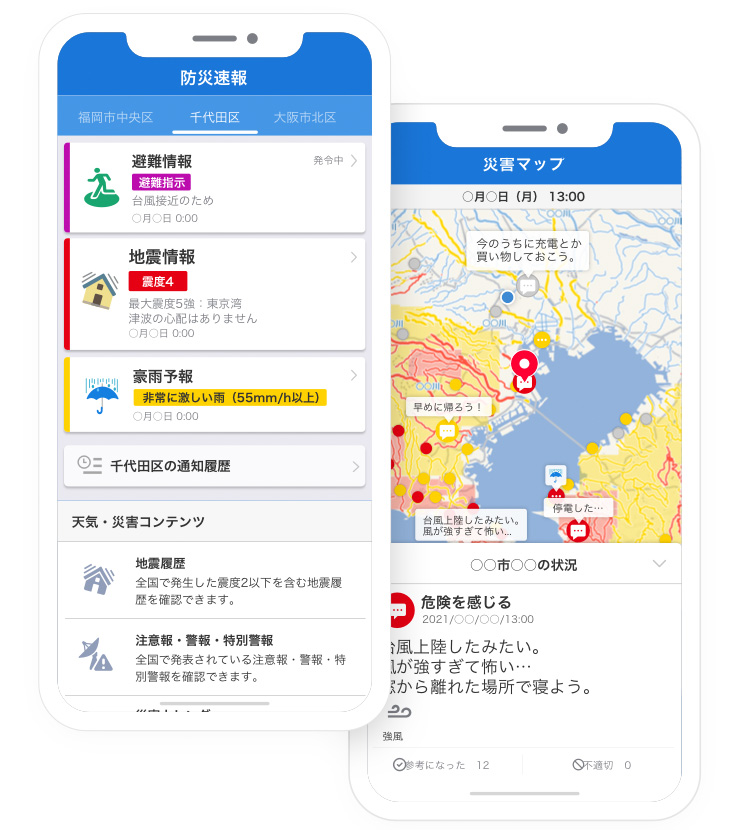

はい。アプリについては天気情報に特化した『Yahoo!天気』のほか、防災情報に特化した『Yahoo!防災速報』を提供しています。これは、天気と災害、それぞれに特化した情報がほしいというユーザーニーズに応えて生まれたサービスです。たとえば居住地などのパーソナルな情報を登録することで、天気についても災害についても、より必要な情報を得たいというニーズを叶えました。

一方で『Yahoo!天気・災害』は、スマートフォンが普及する前から継続して運営しているウェブサービスです。弊社が運営している『Yahoo! JAPAN』というポータルサイトでさまざまな情報を得られるユーザーの方も多いので、その流れで天気などの確認もしていただけるようにと思っています。

ウェブサービスである『Yahoo!天気・災害』と、アプリである『Yahoo! 防災速報』はともに『災害マップ』というコンテンツを有しています。これはどのように活用できるものでしょうか?

まずは『災害マップ』が生まれた経緯からお話しします。『Yahoo!防災速報』がスタートしたきっかけは、2011年の東日本大震災でした。地震や津波などの情報だけでなく、計画停電や電力逼迫状況も教えてほしいというニーズが高まったことから、立ち上げたという流れです。

そこからある程度時間が経ち、電力情報は一定の役割を終えたところで、徐々に激甚化する気象災害に備えて、たとえば大雨などの情報や避難情報を取り入れるなどして防災速報自体も進化をしていこうという過程で生まれたのが『災害マップ』です。

『災害マップ』の特徴は、投稿機能です。ユーザーの方に、いま自宅の周りはどのような状況なのか、避難をしたかといった情報を投稿していただくことで、よりリアルな情報を届けるという目的となっています。投稿はアプリからのみでき、閲覧だけならウェブからでも可能です。

私たちは『Yahoo!天気・災害』や『Yahoo!防災速報』で防災情報を提供しながら、大きな課題がふたつあると感じていました。

ひとつは、避難行動になかなかつながらないということ。報道で避難指示が出ても、実際にそれを受けて避難する人はごくわずかです。2018年の西日本豪雨でも、2日ほど前から気象庁が大雨の予報を出したり、自治体が避難に関する情報を出したりしていましたが、同じ結果でした。

理由を分析しましたが、おそらく自治体や気象庁が発表する警報の範囲が広すぎるんですね。「○○市全域」と言われても、なかなかピンとこない。また、実際に避難した人が行動に移したきっかけを聞くと、「近所の人に声をかけられたから」というような、身近な情報なんです。そういった情報が、避難の後押しをするという気づきがありました。

もうひとつは、災害の状況が把握できるまでにある程度の時間を要するということです。たとえば、西日本豪雨のときに河川が氾濫したのも、胆振東部地震が起こったのも夜間でした。朝になるまで状況把握が難しいというケースもあります。当事者も、いま自分が置かれている状況がわからなければ、逃げるに逃げられません。家に水が入ってきてようやく気づくこともあります。これらをなんとか解決したいという思いがありました。

それで現地にいる当事者の方にご協力いただいて、「ここが危なかった」「私はもう避難所に行きました」といった情報を集めて掲載すれば、行動を迷っている人たちの後押しになるのではないかと思い、作ったのが『災害マップ』です。

とても有益な情報がリアルタイムで受け取れるという利点の一方で、誤情報やデマの投稿で混乱することも考えられます。そのために工夫されていることはありますか?

『災害マップ』は常にオープンになっているわけではありません。たとえば津波警報が出たり、避難指示が出るような大雨が降ったりしたときに限り、対象地域に絞って投稿フォームがオープンになります。さらに、コメントの閲覧は『Yahoo!天気・災害』『Yahoo!防災速報』いずれからも可能ですが、投稿は『Yahoo!防災速報』のアプリからしかできません。

これは、誤情報の投稿を避けるためです。過去の事例を見ても、誤情報は当事者でない人たちが投稿していることが多いとわかっているため、被災地やその周辺にいて、さらに現在位置情報を明らかにしてもいいと許可してくれた人のみ、投稿できる仕組みにしました。

さらにシステムで誤情報やいたずらを自動的に排除するほか、24時間365日、専門部隊が目視によるチェックをおこなっています。

『災害マップ』について、今後検討されているシステム開発やユーザーニーズの把握、ツールの普及など、展望がありましたらお聞かせください。

能登半島地震でもユーザーから投稿してもらったり、LINEヤフーの社員が支援に関する情報を反映したりして現地の人に届けるということをおこなっていました。一方で報道関係、NPO、自治体ともパートナー連携をしていて、被災地のユーザーでなくとも、限られたパートナーは現在地以外からでも『災害マップ』に情報を投稿できる仕組みを作っていたんです。しかし、能登半島地震では、なかなか機能しませんでした。

やはり、現地では被災者自身が投稿どころではないという理由がひとつあります。これまでも、大雨や河川の氾濫などが起きたときはパートナーから情報をいただいて掲載するケースもありましたが、今回のように大きな地震などの場合はなかなか難しいということが、非常によくわかった事例でした。大きな学びがありましたので、その反省を生かして次につなげていきたいと思っています。

実際に災害が起きたときは、いつも現地に入るのでしょうか?

能登半島地震のように、道路が寸断されて現地に入れないようなときは入りませんが、大きめの地震や水害などが起きたら現地に入ることはあります。我々だけでなく、LINEヤフーのなかにはボランティアや募金などを担当している部署もありますし、被災地に入るNPOと連携して必要な物資を取りまとめて送るSEMA(シーマ)という取り組みの事務局も担っていますので、メンバーから現地の情報を聞くこともあります。

ただ状況は日々刻々と変わりますので、難しさを感じることもありますね。

能登に関しては、情報収集の手段としてネットワークの遮断も課題として挙げられていました。また被災地情報を投稿したり閲覧したりするにも、慣れている方とそうでない方がいます。その辺りのケアやサポート、そしてネットワーク整備についても、どう関わっていくのがよいと思われますか?

ふたつともすごく大きな課題で、我々だけで解決するのは難しいと思います。インターネットがつながっていることが前提で提供しているサービスですので、オフラインでは厳しいというのが正直なところです。一方で通信容量が気になる人もいますので、ある程度軽く見られるページを準備しようとは思っています。

もうひとつ、情報の偏りについてはご指摘のとおりです。投稿はもちろんですが、たとえば情報を得た若い世代の方は高齢者に情報を伝えるなどしていただけるとありがたいなと思います。

ツールの普及啓発はされていますか?

たとえば地震などが起きた際は『Yahoo! JAPAN』のトップページや『LINEニュース』などの一番目立つところにリンクを貼って、ツールへの誘導をしています。やはり災害の際は全国的に興味関心が増えますので、現地はもちろん、全国的にダウンロードする方が増えますね。ホームページで情報を都度チェックするのも手間ですので、LINEを利用して自治体などからの情報を得ていただけるといいと思います。

災害の将来予測については、どうお考えでしょうか。

私が気象予報士の資格を取ったのは2000年ごろですが、ここ20年で気象状況はかなり変わってきていると実感しています。昔からのセオリーが変化していて、通常の天気予報に当てはまらなくなってきているんですね。趣味で海釣りをしているのですが、釣れる魚も変わってきているという実感もあります。

自分たちの力でできることは少ないかもしれませんが、四季のある日本の気候は個人的に好きなので、住みやすいと思えるような環境を将来に残してあげたいですね。

昨今の大雨災害を見ていると、本当に自分事にしなければいけない状況だと危機感を感じます。伝える情報も、よりアップデートしていかなければなりません。気候変動を止められないのであれば、食らいついていくしかないという思いです。

田中さんの、このお仕事のやりがいはなんですか?

大きな課題ですし、誰にとっても自分事化できる情報ですので、やりがいがあります。誰かの役に立ちたいという思いもありますが、それは広い意味で捉えると、将来の自分の役に立ちたいということでもありますね。たとえばいつか自分がこの担当を外れたときにも頼りにし続けられるような、そんなサービスにしていきたいです。

この記事は2024年4月23日の取材に基づいています。

(2024年6月10日掲載)