北海道農業における気候変動適応の取組

| 取材日 | 2020/9/16 |

|---|---|

| 対象 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター 大規模畑作研究領域 気象情報利用グループ 小南靖弘 グループ長 生産環境研究領域 寒地気候変動グループ 井上聡 上級研究員 九州大学 農学研究院 環境農学部門 廣田知良 教授 |

農研機構北海道農業研究センター寒地気候変動グループの組織概要や取組内容をお聞かせください。

小南さん:農作物の生育と気象環境の関わりを研究する農業気象学を用いて、北海道の様々な作物を対象に研究をしています。現在は研究員4人体制です。気候変動を中心に、それに伴う農業の変化について、生産者と共有する情報システムの構築や、新規作物の導入などに取り組んでいます。私は今年4月に赴任し、3月までは九州大学の廣田教授がグループ長をされていました。今回は廣田教授にもオンラインでインタビューに参加いただきます。

北海道農業において、気候変動影響を把握され始めた時期や研究に取り組まれた経緯をお聞かせください。

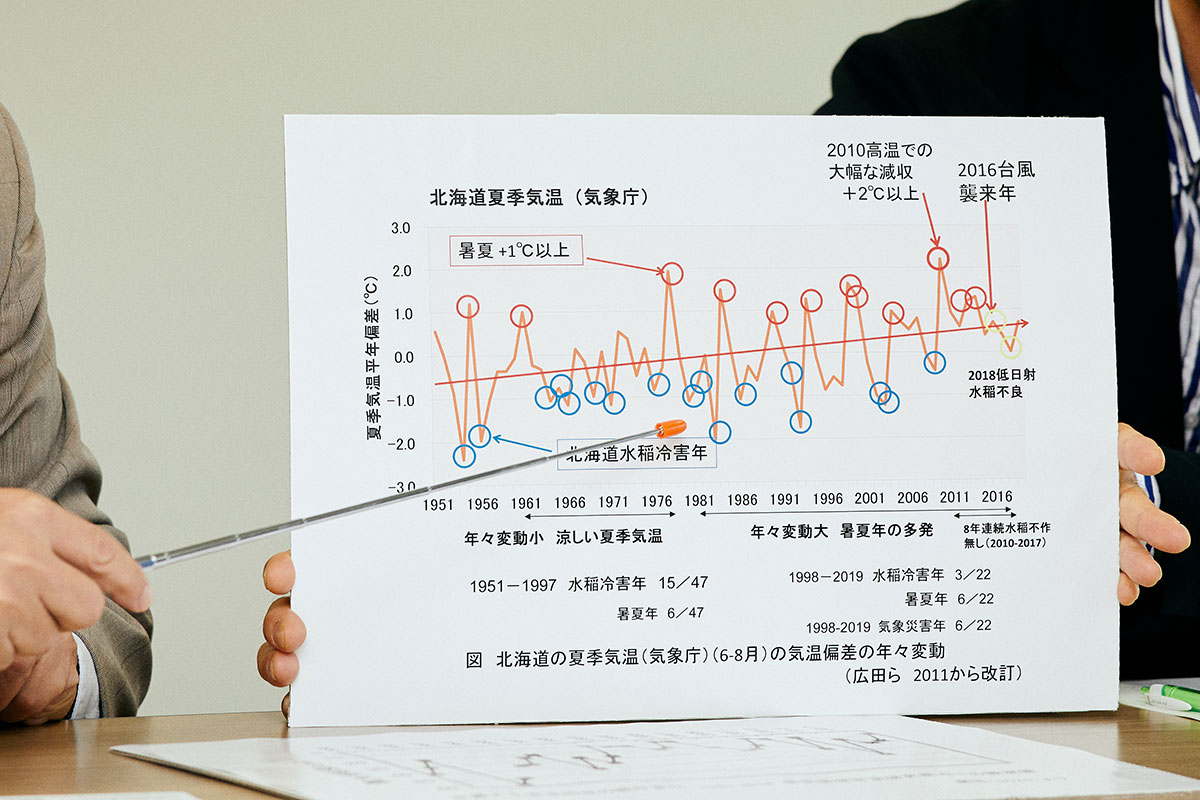

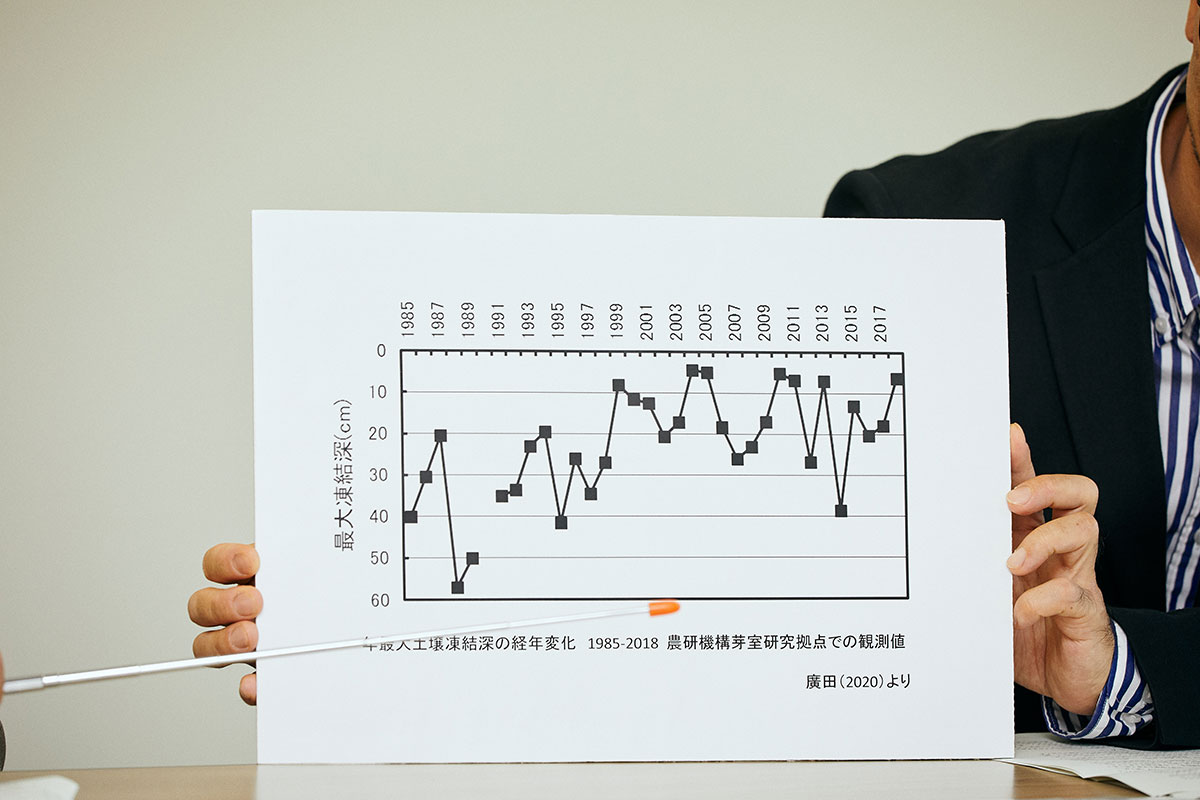

小南さん:廣田教授が1999年から1年半、カナダ・サスカチュワン大学に滞在した際に地温の変動・土壌凍結に関する研究手法を学び、十勝やオホーツク地方の冬の土壌凍結深を調べたところ、減少傾向にあることが確認されたという話を伺っています。さらに、1993年の水稲大冷害や1994年の猛暑以降、異常気象と呼べる現象が増えてきたようです。

温暖化や気候変動の視点から研究を始めたのは、21世紀に入った頃です。2006年に気候変動にターゲットを絞った研究が始まり、寒地温暖化研究チームが発足しました。私は新潟県にあった農研機構中央農業研究センター支所にいた時から、併任で本件に関わっています。このチームでは、農地からの温室効果ガスについて研究する緩和策の研究者と、農業気象学の適応策の研究者が協力して研究する体制となり、気候変動研究が加速しました。

土壌凍結深の減少により、現場ではどのような影響がありましたか。

廣田さん:十勝やオホーツク地方は冬寒く、ときにマイナス20〜30℃になるような気象状況で、雪があまり積もらないため地面が凍る地域として知られていました。しかし、断熱作用のある雪(雪は小さな氷の粒で構成されているが、空気を多く踏むため20㎝以上積もると断熱材となる)が早く積もることで、土壌凍結深が長期的な減少傾向となりました。土壌凍結深の減少について、特に大きな影響があったのは野良イモの問題です。

機械で収穫した後に畑に残った小イモは、これまで冬の土壌凍結により枯死していたのですが、土壌凍結深が浅くなり、越冬して後作の畑で雑草化するようになったのです。この小イモのことを「野良イモ」と呼びます。野良イモは、ジャガイモの後に植える予定の作物の生育と競合するだけでなく、病害虫の発生要因ともなるため、防除が必要です。そのため生産者は、人力で野良イモを抜き取ったり、農薬を散布するなどの必要があり、一人当たり1haにつき数十時間もの作業を強いられるようになり、思わぬ労働負担の増大に繋がってしまいました。また土壌凍結深の減少に伴って、融雪水が土壌に早く浸透するようになりました。それは畑の土壌を早く乾かすという点では春の農作業を早めることが出来て良かったのですが、結果として土壌中の窒素が水に溶け、地下深くまで流れてしまうのです。作物の窒素利用効率が低下するだけでなく、地下水汚染などの環境負荷増大も懸念されました。

一方で、気候変動による好影響の事例もあります。牧草生産については、凍結に弱く特に道東での栽培が困難だったアルファルファの越冬が可能になり、栽培面積が拡大しました。十勝地方の輸出農産物として有名なナガイモも秋の収穫が中心でしたが、越冬させて春収穫もすることも可能となり、秋に集中して作業していた時と比べて労力や作業・出荷の分散が図られました。これも土壌凍結深の減少により可能になったことで、気候変動の好影響といえるでしょう。

井上さん:北海道では、今まであまりおいしい米が採れなかったのですが、品種改良と温暖化により米がおいしくなったという話もあります。

北海道農業における気候変動への対策として、既に実施されている取組を教えてください。

廣田さん:土壌凍結深減少から派生する農業問題に対しては、野良イモ対策を契機に、土壌凍結深制御手法を開発しました。具体的にはまず、気象データに基づいて土壌凍結深を計算し、除雪、圧雪作業を行うことで凍結を促進させ、土壌凍結深を最適な深さに制御します。私たちは、野良イモ防除ができる凍結深さを30cmであることを明らかにしました。この結果を利用して凍結深を30cmまで凍結させたら、除雪した雪を戻したり、または以降に降った雪をそのままにして、それ以上深く凍結しないように保つ手法です。

この土壌凍結深の制御については、さらに生産者自らWebを利用して作業計画を立案できるシステムとして実用化させました。どのタイミングで除雪・圧雪を行えば、適切な土壌凍結深を保てるか計画できます。本手法により、今までは忙しい夏の時期にかなりの時間をかけていた手作業が、時間のある冬に機械作業できるようになり、大幅な省力化と無農薬防除が実現しました。土壌凍結深がコントロールできるようになったことから、野良イモ防除はもちろん、土壌中の窒素が溶脱するのを防いだり、温室効果ガスの排出を止めたりする効果も期待できます。土壌に窒素が残り、凍結することで砕土性がよくなり排水性も向上し、生産性が上がって収量が伸びる技術へと拡張しました。

井上さん:私は牧草に関する研究を行っています。雑草が増えた牧草地では栄養価や消化率が低下し、乳牛の乳量に影響します。そのため、生産者は栄養価の高い牧草のタネを春に蒔き、その土地で収穫できない分の牧草を購入するなどしていました。しかし近年、気候変動により牧草の成長が早まったため、一番草を収穫した後の夏にタネを蒔いても冬が始まる前までに牧草が十分越冬できる大きさに育つようになり、飼料費の節約にも貢献しています。当グループでは、生産者が適切な時期にタネ蒔きを実施できるよう、農研機構メッシュ農業気象データからタネ蒔きの時期を計算するプログラムを開発しています。これは予報を含む日々の気象データを1kmのマス目状にして計算して配信しています。また、そのメッシュ農業気象データを使った雪割り、雪踏み、ワイン用ブドウ栽培支援、水稲や小麦の栽培管理支援システムなど、多くのシステムを運用中です。

さらに北海道農業研究センターではポータルサイトを開設して、それらメッシュ農業気象データを利用した情報にリンクを張り、生産者や農業関係者が利用しやすいように発信しています。しかし、開発されたシステムが経済的にペイしてうまく運用続けられればよいのですが、難しい面があります。今後の展開としては、より精緻化・高度化に向けて改良したり、他の品目についての研究も進めたりしていますので、引き続き新たな技術やシステムとして公開していきたいと思っています。

情報提供で工夫されている点や、今すでに取り組まれたりしていることはありますか?

小南さん:情報をわかりやすく見せることが非常に大事ですので、データ提供先の農協などに、組合員にアンケートをとるなどして要望を聞いていただき、わかりやすさにつなげることに重きを置いていました。

廣田さん:小南さんのコメントをもう少し補足しますと、農業現場が使う情報システムの開発は研究者サイドで一方的に作り上げるのではなく、現場サイドと一緒に進めることが重要です。このようなスタイルは、試行錯誤があり開発時間も長くなりますが、現場サイドの声を聞くことで両者が納得できる実用システムとなります。土壌凍結深制御については、データを使って情報システムに乗せ、現場に直接届けることができるシステムとなっています。

井上さん:北海道には農政部技術普及課という、現場の生産者に情報を伝える普及員が属する組織があるのですが、そこで「今月は何を重点的に、どういう指導をしたらいいのか」というマニュアルを作成しています。先ほど申し上げた牧草タネ蒔きのタイミングの計算法なども紹介していただいているため、普及員も生産者に指導するときに使ってくださっています。

最後に、国の研究機関として気候変動や適応に携わるやりがいは何でしょうか。

廣田さん:北海道農業研究センターに在籍時に感じたことは、国の研究機関だからこそ、基礎研究から始めることができるメリットを感じました。基礎から応用から技術開発、そして普及に至るまで、気候変動適応について様々なことを経験しました。普及の仕方についても、あらゆる工夫をしてより効果的に進めていく方法を考えながら実施しました。研究技術開発は目的を達成したら終了、次はゼロからスタートということが多いのですが、私たちは基礎研究から発展させているため、ひとつの成功を他の成功に結びつけることもできます。土壌凍結深制御手法が野良イモ対策のみならず、生産性向上や環境負荷低減の手法にまで拡張されたのがその例です。これは適応策の成功事例を広げていく意味において私からの重要なメッセージです。

小南さん:北海道のような広い畑で農作業を行うと、面積あたりの利益が少ないので密度は薄いです。インフラなどのハード面にお金をかけるのは難しいので、情報システムを駆使することが求められます。現代では生産者も情報を受け取るツールとしてスマートフォンやタブレットなどが普及しているので、気象データや温暖化の将来予測データなどを上手く活用して、北海道農業に貢献していきたいと思っています。

井上さん:日本の食料自給率は40%を切っていますが、北海道だけでみると200%となります。生乳生産量だけでも、日本の約半分をまかなっている地域です。土地があるので牧草を育てながら酪農ができ、日本の牧草地の7割が北海道という状況です。北海道では、収量が都道府県で1番の畑作物もいくつかありますし、米も本州に並ぶほどの良食味になっています。北海道ローカルの気候変動の研究をしていながら、実は全国に大きな影響を与えています。そのような特徴のある場所で研究できるのは、非常にやりがいも大きいです。その北海道で、いかに安心な農作物をみなさんに食べていただけるか、いかに安価で、安定して生産できるか、考えていくことが私たちの使命です。気候変動については、冷涼な北海道では本州の農業のやり方を試してみるという方法が残っているので、プラスに適応できる可能性も十分にあると思います。

この記事は2020年9月16日の取材に基づいています。

(2020年12月7日掲載)