2. 適応とは

- 気候変動による被害を回避・軽減することです。

- 気候変動により好影響がある場合は、それを活かすことも適応です。

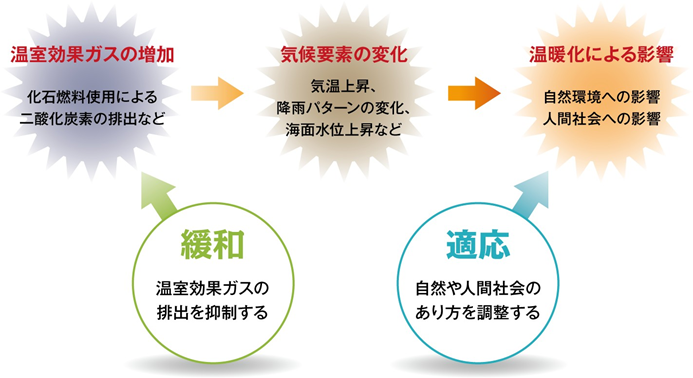

- 気候変動対策として、温室効果ガスを減らす「緩和」と被害の回避・軽減をする「適応」の両方が重要です。

- 気温上昇により、お米の白未熟粒(しろみじゅくりゅう)や、リンゴの日焼けなどの品質低下の影響が既に現れています。お米の場合、高温に強い品種への変更が、リンゴの場合、日除けで強い日差しを遮ることなどが「適応」といえます。

- また、気候変動がもたらす機会を活用する取組として、熱帯果樹の栽培を行うこと等も「適応」といえます。

- 大雨による河川や下水道の氾濫、浸水被害を防ぐためのインフラ整備や、警戒避難体制の強化も「適応」です。

- 個人では、天気予報や防災アプリの確認や、ハザードマップ(洪水被害予想地図)の確認など、気象災害から身を守ることも「適応」です。

- 「適応」は、気候変動によって生じる新たな被害、大きな災害に備えるための対策といった側面が多いことも事実ですが、一方、例えば企業にとっては、気候変動に積極的に向き合うことにより、社会に役立つ新たなビジネスが開拓できるといった側面もあります。

- 気候変動対策には、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出を削減する「緩和」と影響への対応としての「適応」のどちらも重要です。